2018年2月24日(土)は東京・吉祥寺へ。

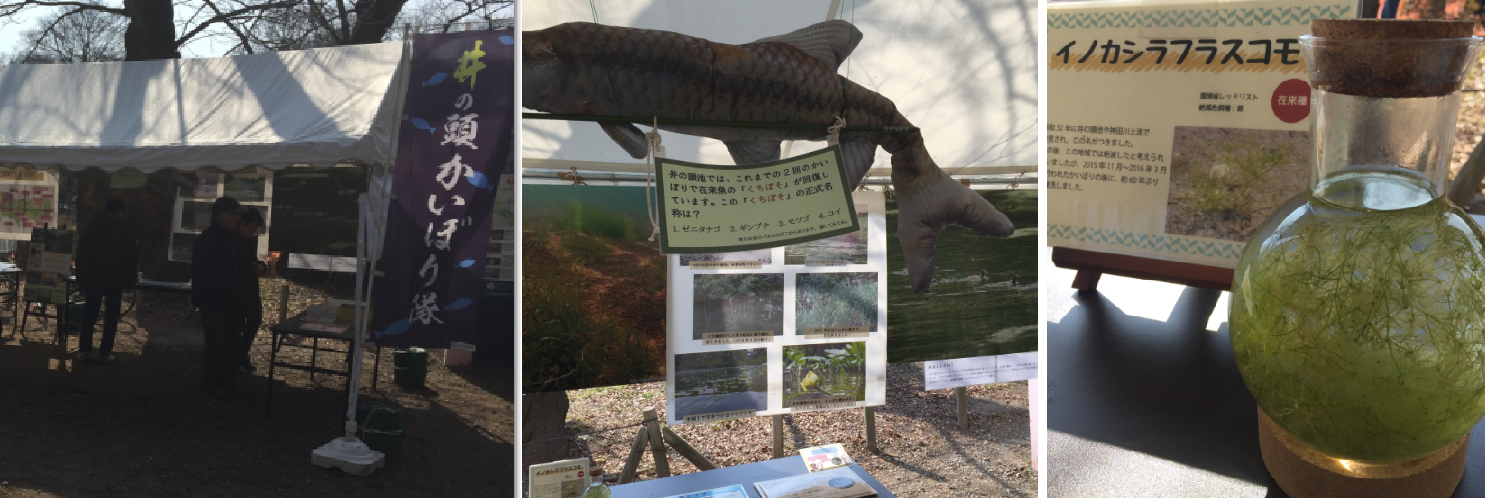

井の頭恩賜公園では「かいぼり」を実施中。

池の水を一時的に抜いて水質改善や生態系回復につなげる取組みで、今回が3度目だそうです。

テントでは、パネル等とともにイノカシラフラスコモ(絶滅危惧種の水草)も展示されていました。

梅やクロッカスが咲く林の中の道を辿り、… 続きを読む

-より豊かな未来の食のために-

2018年2月24日(土)は東京・吉祥寺へ。

井の頭恩賜公園では「かいぼり」を実施中。

池の水を一時的に抜いて水質改善や生態系回復につなげる取組みで、今回が3度目だそうです。

テントでは、パネル等とともにイノカシラフラスコモ(絶滅危惧種の水草)も展示されていました。

梅やクロッカスが咲く林の中の道を辿り、… 続きを読む

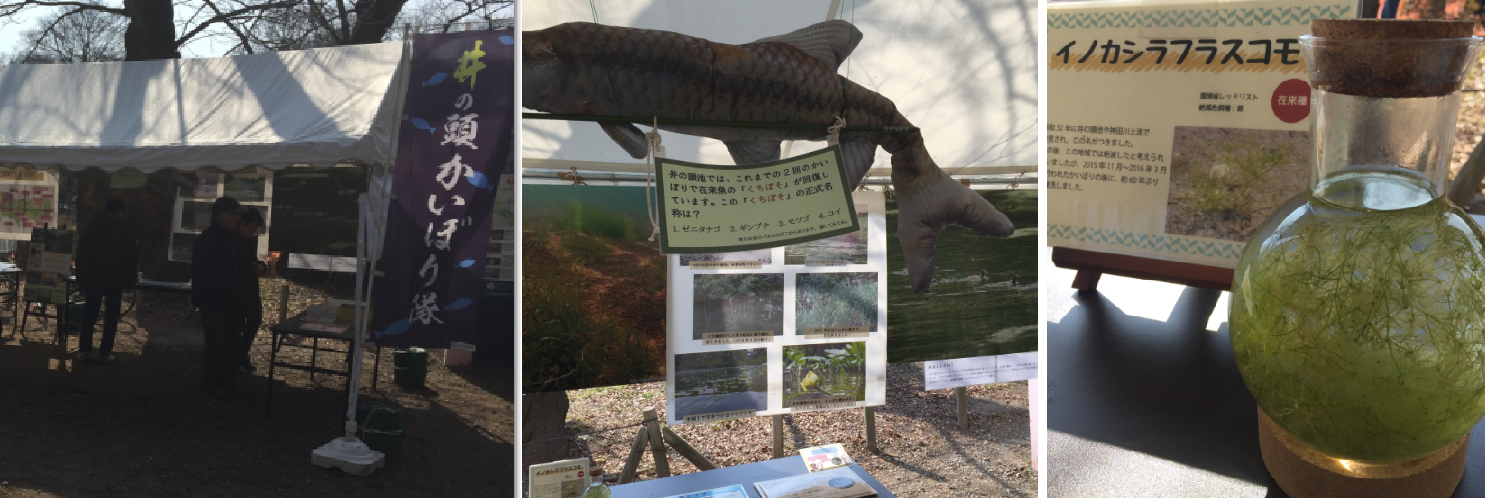

2018年2月22日(木)18時30分から、東京・文京区の文京シビックセンター(4階シルバーホール)で「放射能災害から命、健康、くらしを守る-『チェルノブイリ法日本版』を市民立法で」とが開催されました。

市民による社会提言活動等を行っているソーシャル・ジャスティス基金(SJF)の51回目のアドボカシーカフェです。

19時前に到着した時には、崎山比早子先生(医学博士、… 続きを読む

ピョンチャン冬季五輪は、正直、開幕前はあまり関心は無かったのですが、いざ始まってみるとアスリートの皆さんの真剣勝負に釘付けに(テレビですが)。

ということもあり、23日(金)は東京・新大久保に韓国料理を食べに行きました。

駅の改札を出たところからすごい人! しかも若い人が多い!

目指したのは有名な料理店。… 続きを読む

2018.2/19(月)

久しぶりに東京・自由が丘で楽しい時間を過ごした今夜のコツコツ小咄。

「これまで続けてきた練習と苦労が、長い長い時間をかけて世界一につながったんだね。あたかも発酵に似てるね」

「そうですか」

「金(菌)メダルだけに」… 続きを読む

-水上 勉『土を喰う日々-わが精進十二ヵ月』(新潮文庫、1982/8)-

http://www.shinchosha.co.jp/book/114115/

著者は1919年、福井・本郷村(現おおい町)生まれ。『飢餓海峡』『雁の寺』『華岡青洲の妻』等で著名なベストセラー作家で、2004年に逝去されました。

生家は貧しかったために9歳の頃から京都の禅寺に修業に出され、16~18歳の頃には典座(てんぞ、禅宗寺院で食事を司る役職)を務め、精進料理の作り方を覚えたそうです。… 続きを読む

大塚洋一郎さんは1954年、東京・府中市のご出身。

北海道大学大学院修士課程(原子工学)を修了後、旧科学技術庁に入庁し、国際課長、文部科学省宇宙開発利用課長等を歴任。その後、経済産業省に出向され、大臣官房審議官(地域経済担当)として農商工連携促進法の制定と運用に参画されていましたが、一大決心して2009年に早期退職され、NPO法人農商工連携サポートセンターを設立されました。

大塚さんは「公務員からNPOに転じて一番良かったことは、人に感謝されるという実感があること。それまでモノクロームだった人生は、NPOの活動を始めてからはフルカラーになった」と語っておられます。

農商工連携サポートセンターのミッションは「農商工連携による地域の雇用創出-地域に元気を!食と農の新しい出会いをサポートする!」。

その具体的な取組みのひとつが「ちよだいちば」(東京・神田錦町)です。全国の市町村の特産品を販売するアンテナショップで、お客さんは近隣に勤める女性会社員などで多くがリピーターとのこと。ここに出店する市町村は月替わりで、毎月、異なった地域の特産品を購入することができ、特産品を使ったお弁当も販売されています(毎日25食限定)。… 続きを読む

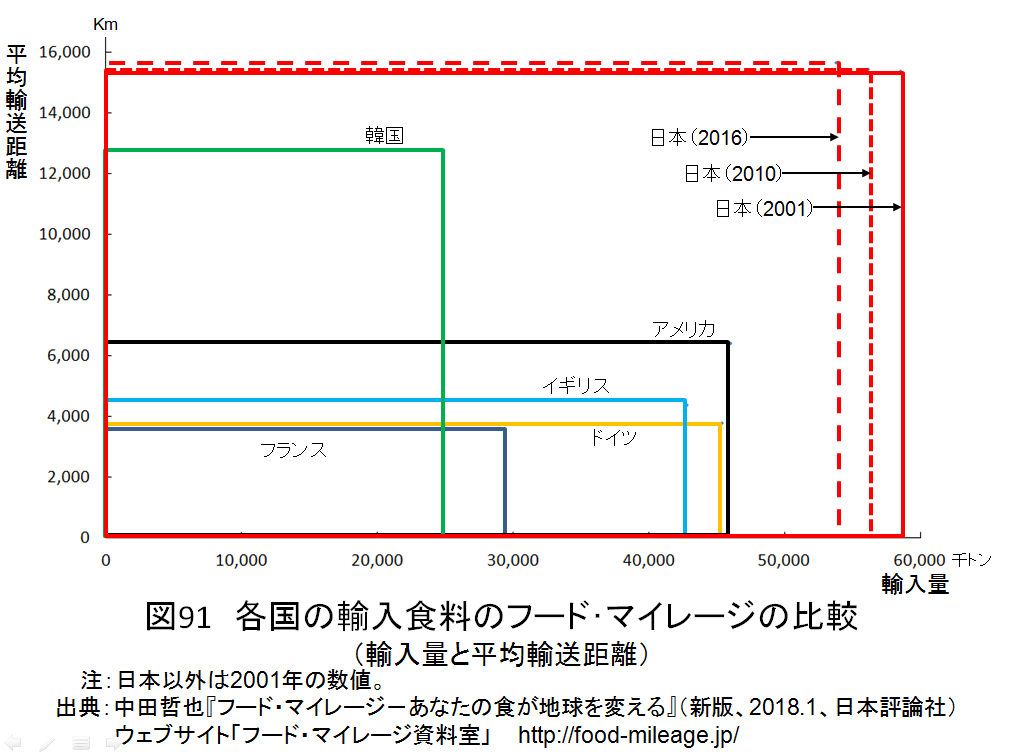

総量でみても1人当たりでみても、日本のフード・マイレージの大きさは際立っている ことを前々号、前号で紹介しました(リンク先参照)。

[総量]

http://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2018/01/89_FM.pdf

[1人当たり]… 続きを読む

◇フード・マイレージ資料室 通信 No.137◇

2018年2月16日(金)[和暦 睦月朔日]発行… 続きを読む

2018.2/13(火)

今週始めのコツコツ小咄。

「空中姿勢の美しさが、高得点につながりましたね」

「飛型(美形)点ですね」

撮影地:自宅TV(東京・東村山市、2018.2/12)… 続きを読む

2018年2月12日(月)は建国記念日の振替休日。

東京・高円寺で「うおこう寄席・江戸落語を聞いて江戸東京野菜を食べよう」に参加した後は、懇親会はパスして国分寺に移動。

都立武蔵国分寺公園は、広い芝生で子どもたちが遊んでいます。… 続きを読む

2018年2月10日(土)から12日(月)の三連休は、三連続ライブ。

まず10日(土)は、シンガーソングライター・ばばらあやか(羽原朱香)さんのライブ「ただいま! 1年ぶりのばばらいぶ … 続きを読む

2018.2/5(月)

神田で美味しい料理とお酒を頂いた週始めのコツコツ小咄。

「二十四節気って、株式会社と同じだね」

「えっ、どういうこと?」

「どちらも立春(利潤)が第一ですから」… 続きを読む

藤原辰史『戦争と農業』(2017.10、集英社インターナショナル新書)

http://i-shinsho.shueisha-int.co.jp/kikan/015/

著者は1976年北海道生まれの京都大・人文学研究所准教授。専門は農業技術史、食の思想史。

気鋭の歴史研究者であると同時に、子育て世代の女性等を対象とした「食堂付属大学」の開催など市民活動にも積極的に取り組んでおられる方のようです。(藤原先生の著作は、今回、初めて読みました)。

20世紀の人口増加を支えた革新的な農業技術の集合体(トラクター、化学肥料、農薬、品種改良等)は、農業の生産性を上昇させただけではなく、これらが軍事技術に転用されること等によって、戦争のあり方を大きく変えてきたという歴史的事実が明らかにされます。… 続きを読む

地域を生かすのは「志」と「人」ですが自分の想いを形にするためにはスキルが必要です。本講座はマクロやミクロ、SWAT、5P分析手法を用いて、地域資源を徹底分析し活用する“構想力”と“実行力”を伴ったスキルの取得を目指すものです。

主催は、埼玉・小川町で市民目線で地域づくりに取り組んでいるNPO法人 生活工房「つばさ・游」。理事長の高橋優子さんは、「6回の講座が終わった時、自分のやりたいことが明確になっているでしょう」と語っておられます。ご関心のある方はお問合せ下さい。

カリキュラム(会場はいずれも小川農村センター(小川町下里472))

2018年2月10日(土)13:00~17:00… 続きを読む