5月27日(金)の昼休み、文部科学省前の広場に中学生たちの元気な声が響き渡りました。

登米市は内陸のため、津波の被害はほとんどありませんでしたが、隣の南三陸町からは多くの生徒が避難してきており、ボランティア活動もしてきたそうです。

そして、東京に修学旅行に行ける自分たちにできることとして、修学旅行の最終日に募金活動をやろう、と生徒達が自ら言い出したのが、この日、実現したのです。

生徒達の純真な気持ちは素晴らしいし、それに応えて実現にこぎつけた先生方のご苦労も大きかったものと察します。

生徒達は通りかかる人たちに被災地の現状を訴える「とめっこ新聞」を配り、多くの人たちが足を止めて募金に協力していました。私も少額ながら募金したところ、生徒さんから「むすび丸」のお礼のカードを頂きました。これは、宝物にします。

その日の夜は、神田なみへいで開催された「東京ドリーム読者の集い」に参加しました。

「ドリーム」というのは、熊本の「ふるさと食農ほんわかネット」(理事長・徳野貞雄熊本大教授)が毎月発行している食・農・環境・GTに関する手作りのミニコミ情報誌。100号に及びます。編集長の高木正三さんは元九州農政局職員、私も九州在勤中から会員にして頂いています。

九州勤務時代の懐かしい方々と再開し、さらに関東近辺の生産

者等の方々と知り合うこともでき、楽しいひと時を過ごせました。熊本から全国に拡がっているネットワークの広さに、改めて高木さんの熱心さとお人柄が偲ばれた次第です。

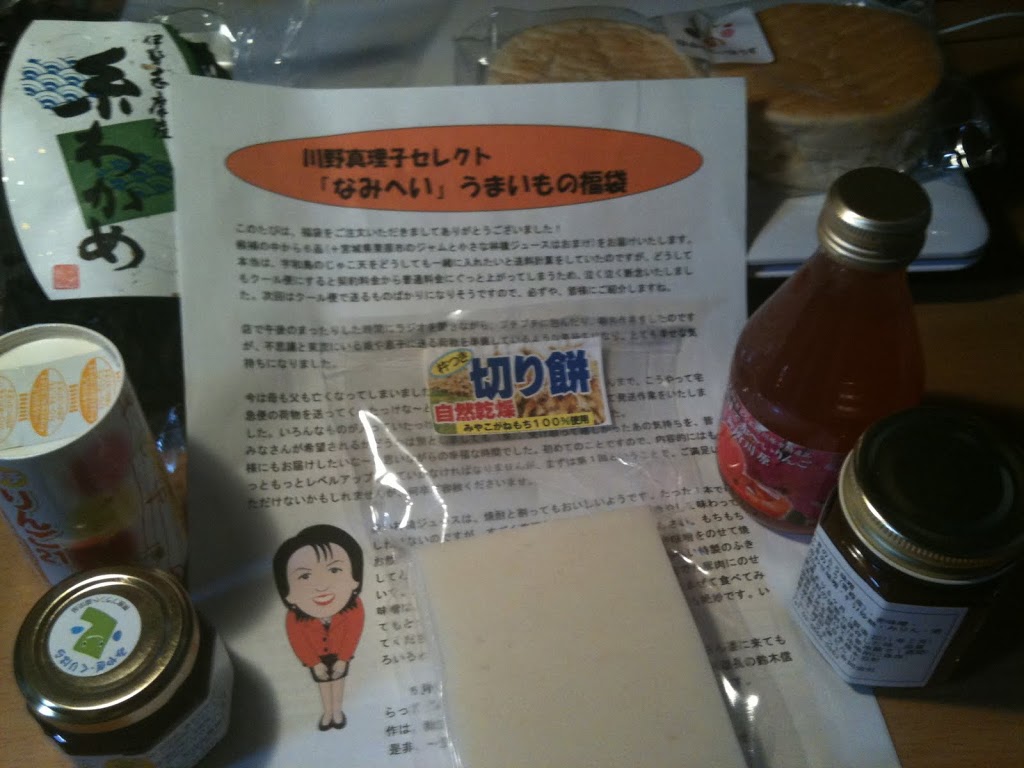

帰宅すると、なみへいの川野さんに注文していた「うまいもの福袋」が届いていました。

帰宅すると、なみへいの川野さんに注文していた「うまいもの福袋」が届いていました。 ご縁のあった小規模生産者が作るおいしいものから、「働く大人」向けに川野さんがセレクトしたもの。宮城県栗原市のお餅、青森県五所川原市のりんごジュース、島根県邑南町の米粉パン、三重県の糸わかめ・・・。

しばらく食卓を賑わせてくれそうです。

さて、翌28日(土)午前中は、次第に接近する台風のために小雨模様の中、隣接する東久留米市下里の生産者、大山裕視さんのお宅を訪ねました。かねて懇意にさせて頂いている江戸東京・伝統野菜研究会の大竹道茂さんに紹介して頂いたものです。

伝統野菜はグローバリゼーションの対極にあるもので、地域の食文化や伝統とも密接につながっています。伝統野菜が普及するか、やっぱり忘れられてしまうかは、その価値を私たち消費者が見つけ理解することができるかどうかに、かかっているのです。

大山さんに譲って頂いた長カブ、小カブを前に、フード・マイレージと地産地消の話をさせて頂きました。

実は3.11以来、多くの方の前で話をさせて頂くのは最初です。

放射性物質による汚染が拡がる中、地産地消の話などいかにも生ぬるい感が拭いきれず、エネルギー消費の動向にも触れつつ、身の丈にあった慎ましやかな食のライフスタイルを取り戻すために、フード・マイレージを意識することの重要性について訴えたつもりでしたが、どうも相変わらず時間ばかりかかって話は下手で、どれだけ参加者の皆さんに通じたか心許ないところがあります。

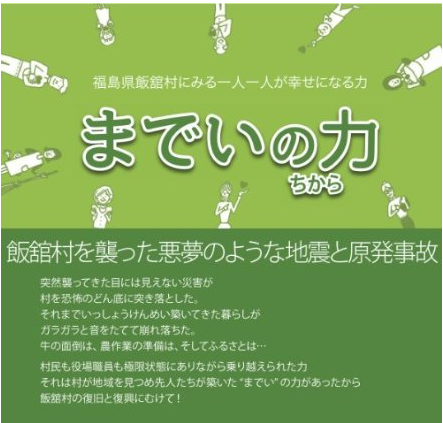

また、米山中学校の生徒さん達の募金活動とともに、全村が計画的避難区域に指定されている福島県飯舘村監修の新刊「までいの力」(SEED出版、2011.4)を紹介させて頂きました。

「までい」とは、「手間ひま惜しまず、丁寧に心をこめて、つつましく」という意味で、言わば「飯舘流スローライフ」のこと。

前書きにある菅野典雄村長の「戦後、一貫して大量生産、大量消費、大量廃棄によって作られてきた今日の日本経済の中に少しスピードをゆるめてみよう。「お互い様」のまでいの心が、必ずや日本を再生する基礎となると思う」という言葉を、私たちは噛みしめなければなりません。

翌29日(日)は、ますます雨が強くなってくる中、生活文化・地域協同研究会が主催する「野の文化学習会 in 横瀬」の今年度第1回「田植え」が決行されました。秩父市の横瀬地区(宇根)を舞台に20年続いている取組です。

今でこそ都市農村交流やグリーンツーリズム等の言葉も一般的になりましたが、20年も続いているのは、主催者である協同研の菊池さんや森口さん達と、八木原章雄さんをリーダーとする受入れ側の地域の方々の献身的なご尽力の賜物です。

それに、いつも手伝いに来てくれる東京農工大の学生達の力も大きく、この日も4人の学生さんが参加してくれていました。

悪天候が心配されましたが、小さな子どもを連れたご家族など約40名が参加されて盛況です。

雨のために農作業は早めに切り上げ、地区の集会所に移動して、まずはお楽しみの昼食。参加者はおむすびだけ持参、この日のために八木原さんが自ら仕留めた鹿の肉と、地元の野菜たっぷりの味噌汁が振る舞われました。トマトとキュウリも。

小さな子ども達は集会所の広い畳敷きの部屋が嬉しく、走り回っているなか、食後の学習会がスタート。

私からは、八木原さんの前座の話として、環境ネットワーク埼玉に提供頂いた「BUY SAITAMA」のパンフレットで世界と日本の食料の現状、フード・マイレージ、食生活と環境との関わり等について説明させて頂きました。

2月の「食と環境フォーラム」にも参加頂いた八木原さんからは、いつも色々と深い話をお聞きすることができます。

借金を返す(為す)ことができるほどの多収品種ですが、機械作業に向かず、ほとんど生産されなくなていたのを、八木原さん達は保存・育成し、多くの種類を栽培しておられるそうです。

この「借金為し」は「宇宙大豆プロジェクト」の対象にもなり、スペースシャトルで打ち上げられて国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」に約10カ月間滞在した後、3月10日に地球に帰還したそうで、現在、地元の農業高校等で栽培されているとのこと。

この地区は、条件が不利といわれる中山間地帯ですが、それでも4名の後継者が育っているそうです。子どもたちも、泥だらけになって田んぼに入ったことは忘れないことでしょう。

この学習会は、草取り、夏合宿、稲刈り、収穫祭と、一年間続く予定です。

長くなりましたが、競馬の祭典・日本ダービーの話題にも触れなければなりません。

雨の続く不良馬場を制したのは、皐月賞に続いて池添ジョッキーとオルフェーブル号。デビュー時は気性が荒く、ゴール後に池添騎手を落馬させて何針も縫う怪我を負わせた馬が、調教を重ね、幼さを闘争心に磨き上げてクラシック二冠を達成しました。

馬と騎手、調教師など関係者の間にも、きっと通じ合うものがあるのでしょう。