ウクライナや中東など、世界ぜんたいに平和と幸福が一日も早く到来することを、心から祈ります。

-より豊かな未来の食のために-

以下には記事を新着順に掲載してあります。カテゴリー毎の記事は上の「メニュー」からご覧下さい。

(以下に「続きを読む」と表示されていますが、この項目には「続き」はありません)。… 続きを読む

-杉本鉞子『武士の娘』([新訳]2016.3、PHP研究所)

https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-82778-0

【ポイント】

日系人移民排斥運動が広る第二次世界大戦前のアメリカにおいて、杉本鉞子が英文で発表した『武士の娘』は、戦中戦後の日米間の相互理解等に大きく貢献しました。

杉本鉞子(えつこ)は1873(明治6)年、旧越後・長岡藩(現在の新潟・長岡市)の筆頭家老の娘として生まれました。幼少時代は厳格な武家の教育を受け、1898(明治31)年、25歳の時に結婚のために渡米します。… 続きを読む

【ポイント】

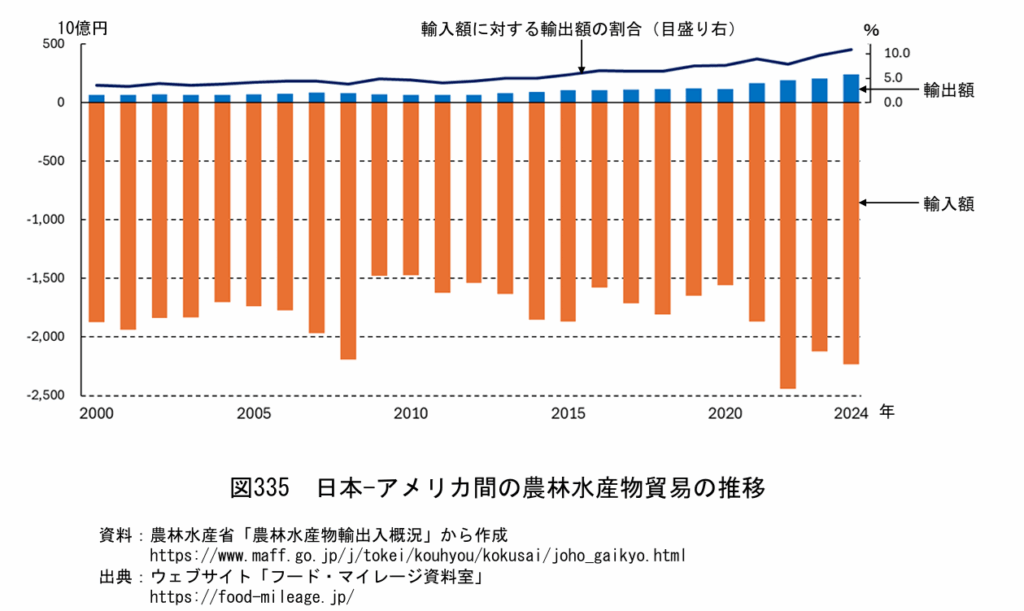

日本-アメリカ間の農林水産物貿易は日本の大幅な入超が続いていますが、いわゆる日本食ブームもあり、近年は日本からアメリカヘの輸出も増加しています。

日本にとってアメリカ合衆国は、外交、経済、安全保障など広い分野で最も重要・緊密な関係を有しています。

日米関係は1854年の「日米和親条約」の締結に始まり、1941~45年には太平洋戦争を戦い、戦後は自動車等のアメリカへの輸出を通じて日本は復興と高度経済成長を遂げました。一方、農林水産物貿易については、一貫して日本の輸入超過の状況が続いています。

リンク先の図335は、2000年以降の日本-アメリカ間の農林水産物貿易の推移を示したものです。… 続きを読む

◇フード・マイレージ資料室 通信 No.335◇

2026年2月17日(火)[和暦 睦月朔日]… 続きを読む

2026年2月21日(土)は「時の海-東北 宮島達男・長嶋りかこと美術館建設予定地をめぐる日帰りバスツアー」に参加させて頂きました。主催は「時の海 – … 続きを読む

2026年2月17日(火)19時から、第8回 食と農の未来フォーラムをオンライン開催しました。

タイトルは「「日本人ファースト」って?『武士の娘』から考える」。… 続きを読む

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故からまもなく15年。

2026年2月16日(月)は、日本ペンクラブ主催「『原発回帰を考える』出版記念トーク&ドリアン助川朗読ライブ「忘却の果てに」」に参加。

会場は渋谷のLOFT … 続きを読む

2026年2月14日(土)の午後は東京・高円寺へ。

この日13時から開催されたのは「うおこう寄席-落語と江戸東京野菜のお話」。うおこう寄席は久しぶりです。

会場は駅近くの繁華街にある雑居ビル3階にあるミニシアター。貴重な場所のようです。

受付には三河島菜、滝野川ごぼう、のらぼう菜などの江戸東京野菜の展示も。

13時、主催者である松井つるみさん(さかな居酒屋・うおこうの女将)の挨拶により開会。… 続きを読む

2026年2月。

立春も過ぎ、ハクモクレンのつぼみは膨らみ、梅は盛りを過ぎつつあり、目と鼻には違和感を覚えるようになるなど、春の気配が感じられるようになってきました。

と思っていると一転、8日(日)の東京地方は本格的な雪に。近所の中学校のグラウンドも一面の雪原です。

この日は第51回衆議院議員総選挙の投開票日。中学校に設けられた投票所に来られる方も(融雪剤を撒く係りの方も)大変な様子でした。結果は自民党・与党が歴史的な議席数を獲得。国会論戦まで凍ってしまわないことを期待したいところです。

11日(水)は、「… 続きを読む

-藤原辰史『生類の思想~体液をめぐって』 (2025.10、かたばみ書房) -

https://katabamishobo.com/archives/book/syoruinoshiso

【ポイント】… 続きを読む

【ポイント】

節分に恵方巻を食べることは年中行事化したかのようですが、大量の売れ残り(食品ロス)の発生が社会問題化しています。

節分の日にその年の「恵方」を向いて食べると縁起がいいとされる恵方巻は、江戸時代末期に大阪の商人が商売繁盛を祈願したことが起源とされているようです。それが1970年代以降、大阪の海苔問屋組合やコンビニエンスストア・チェーンによって行われたキャンペーンによって全国に広がり、今や節分に恵方巻を食べることは年中行事となっているかのようです。

同時に毎年、大量の売れ残りが発生していることが社会問題化しており、農水省も事業者に予約販売等の取組みの推進を呼び掛けています。… 続きを読む

【ポイント】

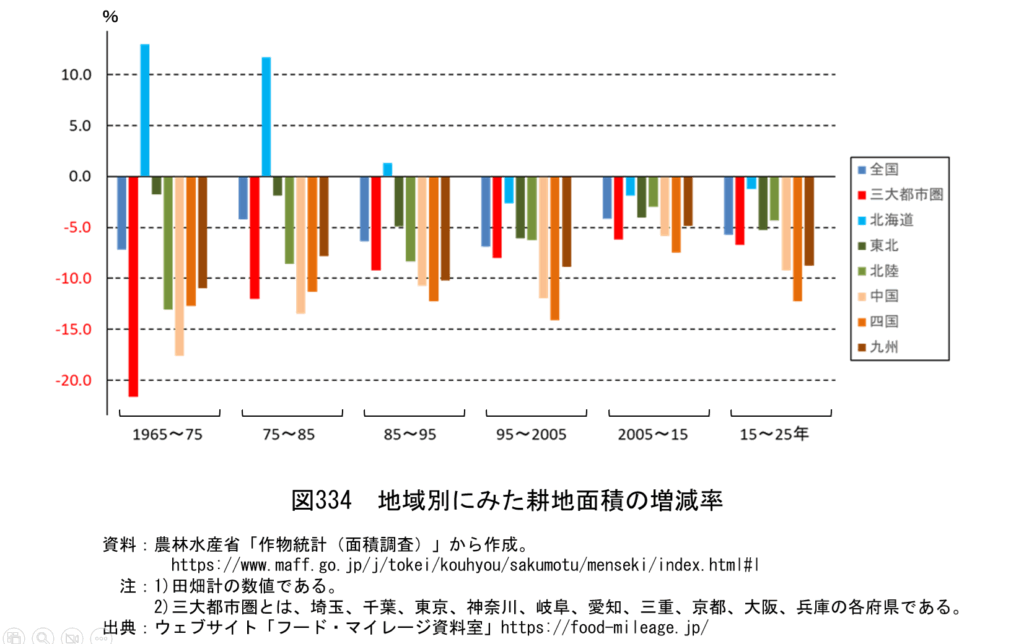

近年、担い手が急激に減少していることが明らかになっていますが、同時に農地面積も減少を続けており、特に地方で減少が加速化しています。

日本の農地面積は1965年の600万4千haから2025年には423万9千haへと、△29.4%と大きく減少しています。リンク先の図334は、日本の農地面積の10年ごとの減少率を地域別にみたものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2026/02/334_nouchi.pdf

農地面積は1965年から75年の10年間にかけて△7.2%と大きく減少しました。地域別にみると三大都市圏で△21.6%と特に大きくなっており、三大都市圏では1975年から85年でも△12.0%と大きく減少しています。… 続きを読む

◇フード・マイレージ資料室 通信 No.334◇

2026年2月2日(月)[和暦 師走十五日]… 続きを読む

2026年2月3日(火)は節分。

今年も恒例の太巻きを作りましたが、年々、下手になっているような。久しぶりに巻き寿司教室に行かないと。

5日(木)の夜は、井さん親子(熊本・産山村)のあか牛のハンバーグを頂きました。ドキュメンタリ『村で生きる』のクラファンの返礼として届けて頂いていたもの。歯応えがあってジューシーでした。… 続きを読む

2026年1月7日(水)

明けましてコツコツ。

「ニッポンのお正月って、こんなにきめ細やかでデリケートなんですね。なんて言うのですか?」

「お精緻(節)料理です」

撮影地:東京・東村山市(2026.1/1)… 続きを読む