「食と農の市民談話会」は、食(食卓、消費者、都会)と農(産地、生産者、農村)の間の距離を縮め、顔の見える関係づくりを目的とした取組みです。

今後の開催予定及び開催実績は以下の通りです。

(今後の予定については、決定次第、追加掲載していきます。)

【今後の予定】Season … 続きを読む

-より豊かな未来の食のために-

「食と農の市民談話会」は、食(食卓、消費者、都会)と農(産地、生産者、農村)の間の距離を縮め、顔の見える関係づくりを目的とした取組みです。

今後の開催予定及び開催実績は以下の通りです。

(今後の予定については、決定次第、追加掲載していきます。)

【今後の予定】Season … 続きを読む

2024年7月3日付の『日刊アグリ・リサーチ』(農業情報調査会発行)にコラムを掲載して頂きました。

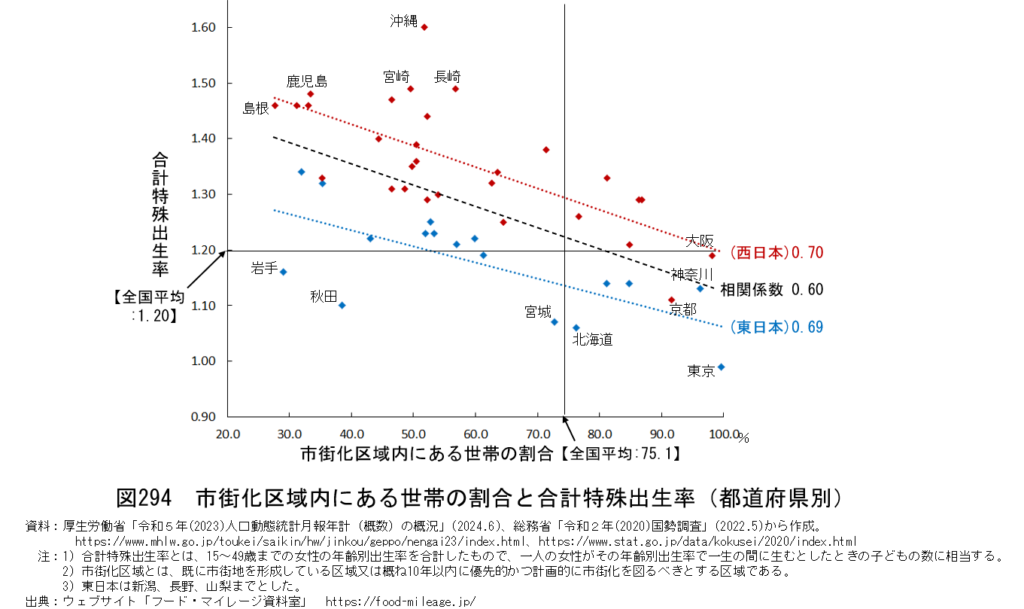

全国平均で過去最低を更新した合計特殊出生率を都道府県別にみると、東京都をはじめとする大都市部ほど低くなっています。… 続きを読む

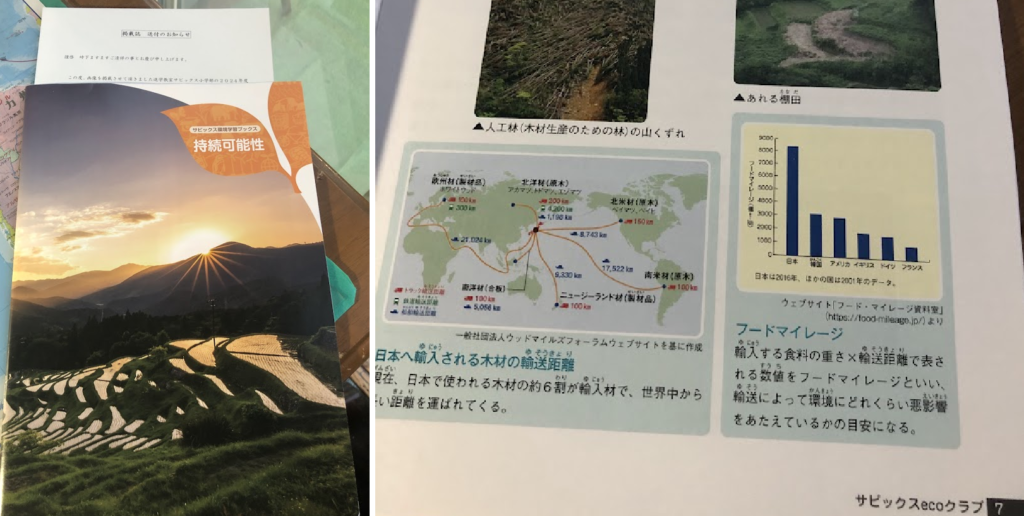

(株)日本入試センター(進学教室サピックス小学部)の2024年度教材「持続可能性」で、フード・マイレージのグラフを紹介して下さいました。

「山くずれ」「あれる棚田」と同じページに掲載頂いていることが印象的です。

−河合雅雄『子どもと自然』(1990/3、岩波新書)−

https://www.iwanami.co.jp/book/b267932.html

【ポイント】

著者は、子ども時代には、36億年もかかって創り出された様々ないのち(自然)の中に自分を位置付けて考える機会が必要としています。

著者は1924年兵庫県生まれの霊長類学者。京都大学名誉教授、(財)日本モンキーセンター所長等を歴任し、2021年に逝去されました。… 続きを読む

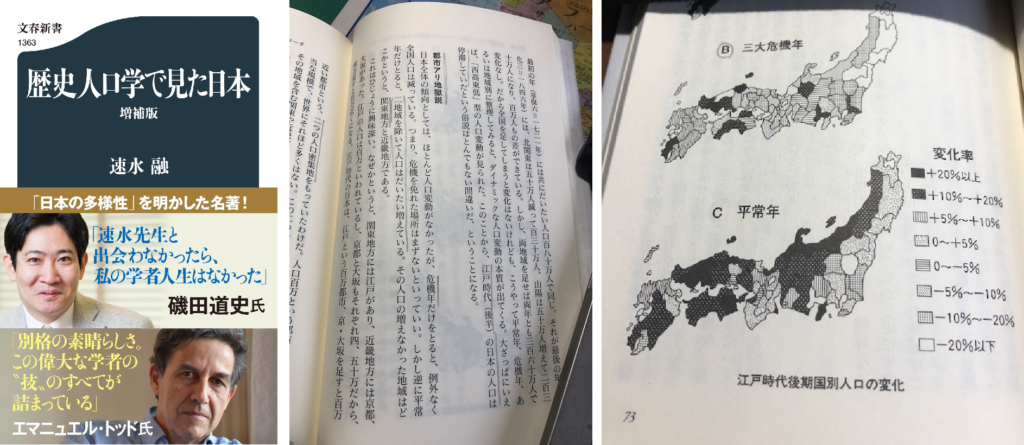

【ポイント】

歴史人口学者の速水 融氏は「大都市は周辺の地域から人を引き付けておいて高い死亡率で人を殺してしまう」という「都市アリ地獄説」を唱えています。

以前にも紹介しましたが、歴史人口学者の速水 融(あきら)氏が唱えているのが「都市アリ地獄説」です。… 続きを読む

【ポイント】

全国平均で過去最低を更新した合計特殊出生率は、東京都をはじめとする大都市部では特に低くなっています。

本年(2024)6月5日(水)、厚生労働省は「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」を公表しました。

それによると、出生数は過去最低で17年連続で死亡数を下回るなど人口減少のペースが加速していることが明らかになり、また、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる「合計特殊出生率」(以下、「出生率」)は1.20となり、過去最低を更新しました。

出生率低下の原因には様々なものあると考えられますが、リンク先の図294は、出生率と、市街化区域内にある世帯の割合を都道府県別に示したものです。… 続きを読む

2024年6月27日(木)は久しぶりの主催イベント。しかも初の現地見学会です。

梅雨時ながら、幸い雨は落ちていません(「雨男」返上!)。気温も前日ほど高くはなく、時折、吹いてくる風が涼しく感じられます。

この日、開催したのは「古民家付き農園 corot … 続きを読む

2024年6月22日(土)は好天。自転車でお隣の東京・東久留米市探検へ。

黒目川の上流にある柳窪天神社の境内には、柳久保小麦の説明板があります。強い香りとコシがあり屋根ふきにも使われるなど、戦前には広く栽培されていたものの、戦時中にはいったん消滅した等とあります。

その柳久保小麦は、昭和の終わりに農林水産省の研究所に保存されていた種子から復活され、市や商工会、農家グループにより「まちづくり」にも活用されていると聞いていました。

ちなみに下の左の写真は、2011年に東久留米市内で頂いた柳久保小麦のうどん。

市内には現在も麦畑が残っており、ほとんど収穫は終わっていました。… 続きを読む

◇フード・マイレージ資料室 通信 No.294◇

2024年6月20日(木)[和暦 皐月十五日]… 続きを読む

2024年6月15日(土)は好天。東京・練馬区の「けやきの森の季楽堂」へ。築150年の古民家だそうです。

この日、11時30分から開催されていたのは「夜パンカフェ」。主催はNPOビッグイシュー基金… 続きを読む

2024年6月18日(火)は、残念ながら予報が的中して強い雨に。

前日も翌日も好天、よりによってこの日だけ悪天候という先月の能登と同じパターン。いよいよ「雨男」かも知れません。

雨合羽を羽織り頑丈な傘を差して、早めに自宅を出発。お陰で予定よりかなり早く新横浜駅に到着したので、喫茶店で一休み、資料の確認。

再び強い雨の中を10分弱歩き、会場のオルタナティブ生活館… 続きを読む

2024年6月9日(日)の朝は、東京・虎ノ門へ。

9時30分から官民競争HUBで開催されたのは、第203回 霞ヶ関ばたけ。民間企業、公務員など様々な方々が参加する若手を中心とした朝の勉強会。私は前回に引き続いての参加です。