千葉大学園芸学部の100周年記念戸定ヶ丘ホールで開催された第3回東雲会における、自著説明資料です。

『フード・マイレージ資料室(新版)』は、千葉大・大学院における博士論文がベースになっています。 … 続きを読む

-より豊かな未来の食のために-

千葉大学園芸学部の100周年記念戸定ヶ丘ホールで開催された第3回東雲会における、自著説明資料です。

『フード・マイレージ資料室(新版)』は、千葉大・大学院における博士論文がベースになっています。 … 続きを読む

2019.7/16(火)

3連休明けのコツコツ小咄。

「最近は、若い女性もたくさん来てくれるんです」

「そうなんですか」

「城址(女子)だけに」… 続きを読む

-枝廣淳子『地元経済を創りなおす』(2018.2、岩波新書)-

https://www.iwanami.co.jp/book/b345708.html

著者は東京都市大学教授で、幸せ経済社会研究所所長。

アル・ゴア『不都合な真実』を翻訳・紹介するなど地球環境・エネルギー問題の分野を中心に活躍されてきた著者ですが、近年は地域経済に強い関心を持っておられるようです。

著者によると「未来は地域にしかない」とのこと。… 続きを読む

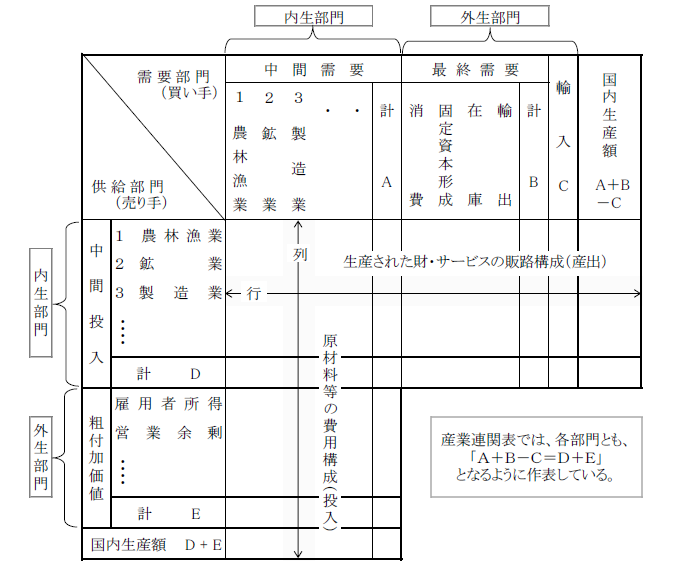

日本経済を構成する各産業は、相互に密接な取引関係を結びながら商品(財・サービス)の生産活動を行っています。

産業連関表とは、国内において1年間に行われたこれら商品の生産状況や産業間の取引状況、最終消費の状況などを行列形式でまとめた大規模な加工統計です。

産業連関表は、総務省を始めとする関係10府省庁によって概ね5年ごとに作成されており、去る6月27日(木)、2015年を対象とする最新の表が公表されました。

それによると、国内生産額が初めて1000兆円を超えたこと、第3次産業(サービス産業)の構成比率が引き続き上昇し64%となったこと、生産波及効果は製造業において大きいこと等が明らかとされています。

産業連関表は、経済構造の実態の把握、経済波及効果を分析を行う際の基礎資料として活用されるほか、国民経済計算(GDP統計)の基準改定時における基礎資料としても利用されます。… 続きを読む

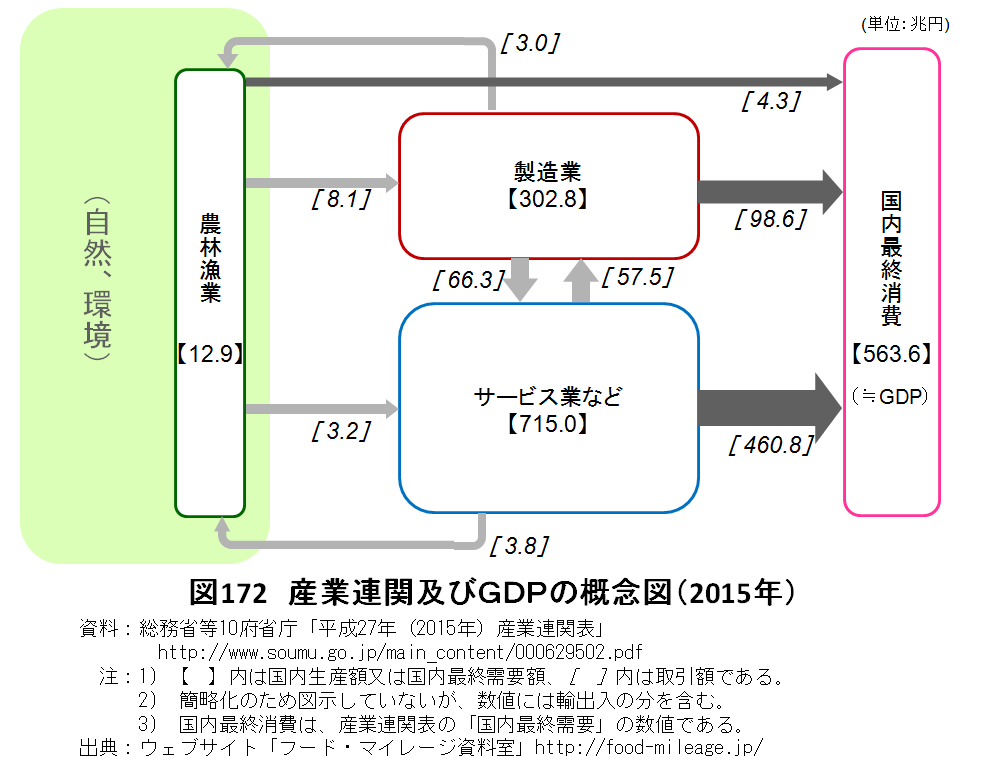

去る6月27日(木)、2015年産業連関表が公表されました(オーシャン・カレント欄参照)。

リンク先の図172は、これに基づき2015年における国内生産や産業間の取引、最終消費の状況等について概念的に示したものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2019/07/172_IO.pdf

これによると、2015年においては国内の農林漁業により12.9兆円の農林水産物が生産されています(他に、図示していませんが2.8兆円の輸入もあります)。

これらのうち8.1兆円は食品工業等の原材料等として製造業に投入され、3.2兆円は外食産業の食材等としてサービス産業などに投入されています。… 続きを読む

◇フード・マイレージ資料室 通信 No.172◇

2019年7月17日(水)[和暦 水無月十五日]発行… 続きを読む

2019年7月17日(水)。

日照不足と低温が続いていた東京地方は、久しぶりの陽射しに恵まれました。気温も上昇。

1時間早く退庁して、東京・世田谷へ。

東急大井町線・尾山台駅に着いたのは17時前。住宅街の中を5分ほど歩くと、こんもりとしたケヤキの木が見えてきました。

ここが大平農園です。… 続きを読む

2019.7/8(月)

週が替わっても変わらなかったコツコツ小咄。

「ねえ、プール連れてってよぉ!」

「まだ気温が低いから、少々(小暑)お待ち下さい」

撮影地:東京・東村山市(2018.7/7)… 続きを読む

今年(2019年)は7月に入っても、なかなか気温が上がりません。

記録的な冷夏に見舞われた1993年は、作況指数が74まで落ち込み、米の緊急輸入が行われたという記憶が頭をよぎります。杞憂であればいいのですが。

7月10日(水)の終業後は、東京・京橋へ。

もっとも「ゆう活」のため普段より退庁が1時間早く、途中、日比谷図書文化館などに立ち寄るなど、ゆっくりです。

7月10日(水)の終業後は、京橋の東京スクエアガーデンへ。毎回、立派な建築に圧倒される思いがします。… 続きを読む

2019.7/1(月)

早くも今年も後半に入りましたね(焦っ!)

「7月のキャンペーンは初めてですか」

「いえ、従来(July)から開催しています」… 続きを読む

山下祐介『限界集落の真実-過疎の村は消えるか?』(2012.1、ちくま新書)

http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480066480/

本書は、2007年頃から「限界集落」に関する議論が高まり、さらに2011年の東日本大震災よって問題が先鋭化する中、あえて「常識」に抵抗するために発表されたそうです。

その「常識」とは、「少子高齢化の進行により多くの集落が消えつつある」、「限界集落のように効率性の悪い地域には、この際、消滅してもらった方がいい」というもの。

これに対して著者は、自身のフィールドワーク(青森、新潟、高知、鹿児島等)を基に、ダム建設や災害による移転は別にして、「少子高齢化が原因で消えた集落など、探し出すのが難しいくらい」としています。… 続きを読む

「食べる通信」とは、食のつくり手を特集した情報誌と、彼らが生産した食べものがセットで定期的に届く“食べもの付き情報誌”です。

現在、41通信(国内37、台湾4)が発行されていますが、7月に新しい通信が創刊されます。その名は『山の暮らしを食べる通信 from さいはら』(季刊)。

山梨・上野原市西原(さいはら)地区は、都心から90分ほどという近さにありながら、昔ながらの山村の風景が残り、今も自給自足的な暮らしが息づいています。清流には水車が回り、山に囲まれた傾斜畑では、健康食として注目されるキビ、アワ等の雑穀をはじめ、様々な在来作物等が栽培されています。… 続きを読む

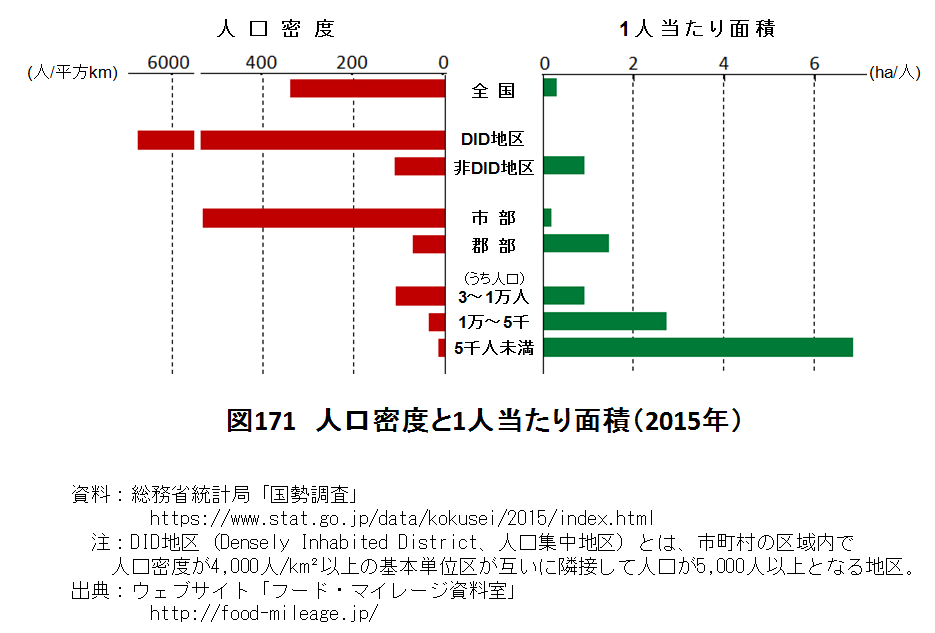

37.8万平方kmの国土に1億2700万人が暮らしている日本。

全国平均の人口密度(1平方km当たり人口)は336人ですが、これは地域間で大きな差があります(リンク先の図171の左側の赤い棒グラフ)。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2019/06/171_kokuchou.pdf

… 続きを読む