【ポイント】

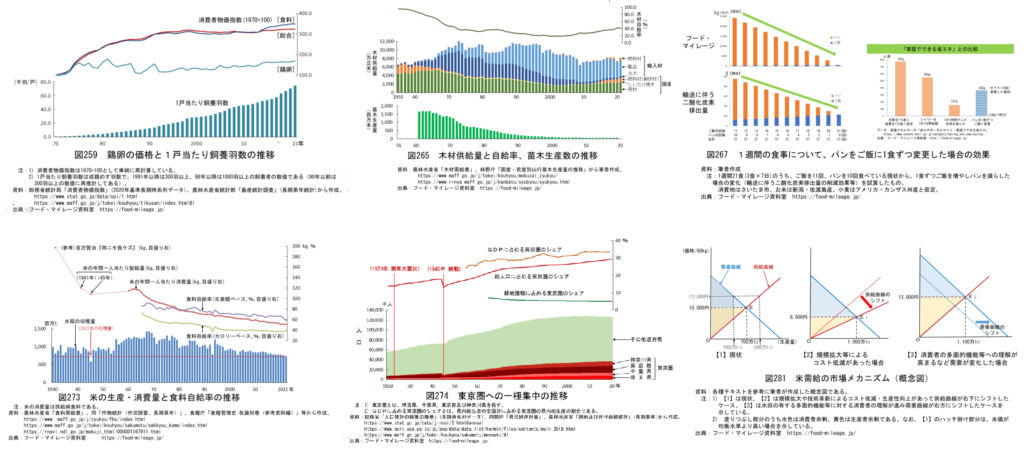

米価格「高騰」等の報道が目立っていますが、過去の推移をみると現在の水準が安定的に継続するとは思えず、何より、生産コストを賄えていない状況が続いています。

7月16日に農林水産省が発表した6月の米の相対取引価格(2023年産米、全銘柄平均、速報)は、玄米60kg当たり1万5,865円となり、約11年ぶりの高値となりました。22年産米の通年平均価格と比べると約2000円(15%)上昇しています。某全国経済紙には「令和の米騒動か」などという不穏な見出しまで現れました。

価格「高騰」の背景には、高温被害により23年産米の供給量が少ないことに加え、インバウンド(訪日外国人)による外食需要の拡大があるとされています。

それでは、現在の米の価格水準はどの程度高いのでしょうか。… 続きを読む