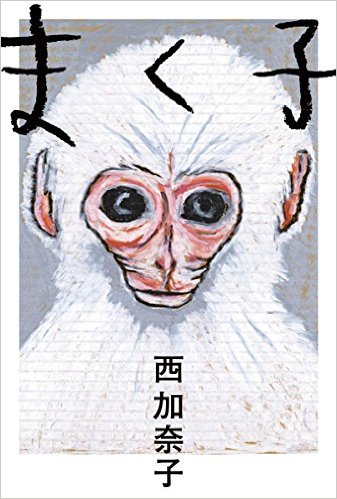

西加奈子『まく子』(2016.2、福音館)

今回は食べものや農業とは直接関係なく、思春期に入りかけた少年を主人公とした小説を紹介します、

サトシ(小学5年生)は、「得体の知れない何かに変身してゆく化け物みたい」な同級生の女子を目の当たりにし、自分は大人になりたくないと切望しながら体がどんどん変化していることを嫌悪しています。

そのサトシの前に、石や砂をまくのが大好きな転校生・コズエが現れます。実は宇宙人というトンデモ設定。コズエは砂をまく理由を「全部落ちるから楽しい。永遠に続かないから素敵なんだ」と言います。

ひなびた温泉町を舞台に祭りや放火事件といったエピソードを経て、コズエとオ力アサンが光の塊のUFOに乗って宇宙に帰るクライマックスシーン。

サトシの独白が続きます。

「光はぼくらの体内に入り、新しい粒となってぼくらを作った。そしてまたぼくらの体内から生まれ出て、誰かの体に寄り添うのだった」

「ぼくの周りには、小さな小さな、そして祝福された粒で出来た、たくさんの奇跡の体があった」

「ぼくたちはいずれ死ななければならない。ぼくたちは誰かと交わる勇気を持たないといけない。あの人はぼくだったかもしれないと想像する勇気を持たないといけない。絶対に、絶対に誰かを傷つけてはいけない」

「ぼくはぼくでしかなくて、そして同時に、みんなでもあるのだ」

温泉町には、漫画ばかり読んでいる25歳のニートや「ちょっと頭のおかしいおじさん」も住んでいます。

こんな大人にはなりたくないとサトシは思いつつ、いてくれてよかったと思います。作者はファンタジーのかたちを借りて、多様性を尊重することの大切さを訴えているのです。宇宙人に比べれば、人種や宗教な

ど些細な違いに過ぎません。

一点だけ、城跡の石垣をほじくって崩す場面は城マニアの私としてはちょっとどうかと・・・。

【F.M.Letter No.106; 2016.11/14 掲載】