◇フード・マイレージ資料室 通信 No.292◇

2024年5月22日(水)[和暦 卯月十五日]

────────────────────

◆ F.M.豆知識 小規模層で重視されている「管理」労働

◆ O.カレント 「稲は人の足音を聞いて育つ」

◆ ほんのさわり 宇根 豊『農はいのちをつなぐ』

◆ 情報ひろば ブログ更新、イベント情報等

────────────────────

2024年5月も後半に入り「夏日」「真夏日」を記録する地域も増えてきました。各地では田植えも進んでいます。ちみに今日(5月22日)は国連が定めた「国際生物多様性の日」とのこと。今号は「田んぼの見回り」を特集しました。

本メルマガは、時の流れを体感するため、和暦の朔日(新月)と十五日(ほぼ満月の日)に配信しています。

◆ F.M.豆知識

食や農に関連して、私たち消費者にちょっと役に立つ、あるいは考えるヒントになるデータ等をコツコツと紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/mame/

−小規模層で重視されている「管理」労働−

【ポイント】

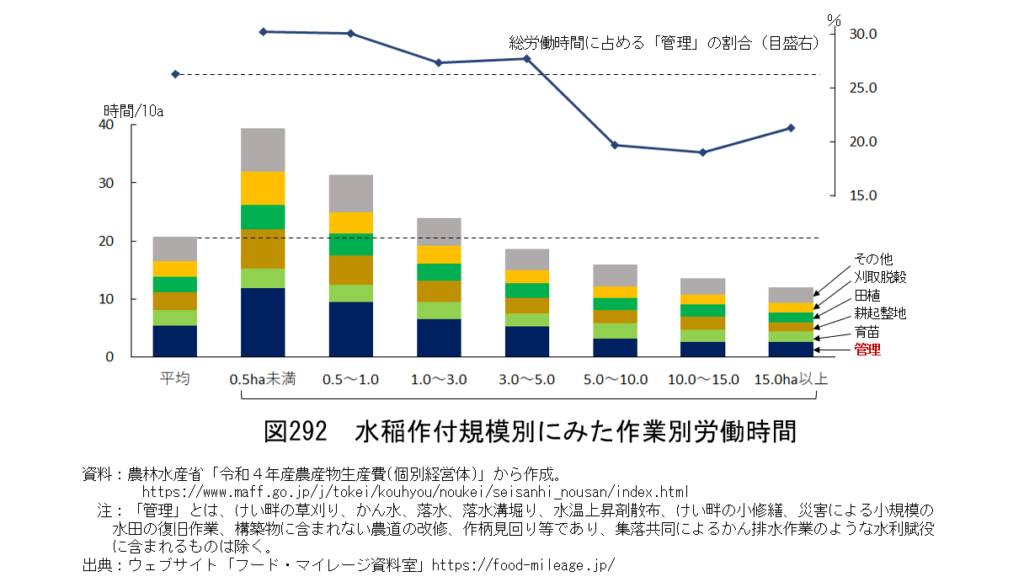

小規模層では「田んぼの見回り」等の管理作業に多くの時間が費やされており、丁寧な稲作が行われていることが伺えます。

日本農業の平均規模は約3haと、アメリカ180ha、イギリス80ha、EU(27か国)17ha等と比べて狭小であることから、規模拡大等による労働生産性の向上が課題とされています。

米の生産コスト(10a当たり全算入生産費)をみると、作付規模15ha以上層では平均を23%下回っており、特に労働費(コスト全体の21%)は平均を41%下回っているなど、規模拡大の効果が見られます。

リンク先の棒グラフは、米の作業別の労働時間を作付規模別にみたものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2024/05/292_kanri.pdf

働時間の合計は15ha以上層では平均を42%下回っており、規模拡大は労働時間の縮減にも有効であることが分かります。

一方、作業別にみて最も長いのが「管理」です。これは、けい畔(あぜ)の草刈りや水管理(かん水、落水溝堀り)等の作業で、いわゆる「田んぼの見回り」の時間です。

「管理」は平均で全労働時間の26%を占めていますが、これを作付規模別にみると、1ha層未満の小規模層では30%以上を占めており、5ha以上層になると20%程度へと低下していることが分かります。一方、この作業は田植えや稲刈りのように機械化が困難な作業でもあります。

小規模層では、これら「田んぼの見回り」等に費やしている時間が長く、丁寧な稲作が行われていることが伺えます。

[データの出典]

農林水産省「令和4年産米生産費(個別経営体)」から作成。

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html

◆ オーシャン・カレント−潮目を変える−

食や農の分野で先進的かつユニークな活動に取り組んでおられる方や、食や農に関わるトピックスを紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/pr/

−「稲は人の足音を聞いて育つ」−

【ポイント】

田んぼに一日に何度も足を運ぶことの大切さを表す、古くから言い伝えられてきた言葉です。

元々の出典は不明ですが、田んぼに足しげく通い、稲の生長の様子、田んぼの水深、けい畔の様子等を自らの目で確かめ、必要に応じて水量の調節や草刈りなどの手間をかけることの大切さを表した言葉として、広く知られています。

尾瀬あきら『夏子の酒』(31話「出穂」、1989年)では、酒米の生産を始めたばかりの夏子にベテランのお百姓が「「稲は人の足音を聞いて育つ」って言ってな、子どもと同じだ。かまってやらなきゃ、すねて立派に育たねえ」と語り掛けるシーンがあります。

宇根 豊さんの『農本主義のすすめ』(2016年)の中には、次のような友人のお百姓のエピソードが紹介されています。

夕方、家路につく時に回り道して、もう一度田んぼに寄って帰るという父親に、「朝見て、昼も見てるんだから、夕方見ても変化はないだろう。それよりも早く帰ろう」と不満を漏らしたところ、父親からは「お前は子どもの顔を昼見たから、寝る前は見なくていいと思っているのか」と反論され、「まいった」と感じたというのです。

また、明治期に来日したイザベラ・バードは「草ぼうぼうのなまけ者の農地は、日本には存在しない」と称えていることも紹介されています。

一方、大規模農業のモデルとされるアメリカにも似た言葉があるそうです。

お米ライター・柏木智帆さんのブログ(2023年)では、オレゴン州の有機栽培ぶどう・オーガニックワイン生産者の「Farmers footsteps are the Best fertilizers(農家の足音は最高の肥料)」という言葉が紹介されています。

一日に何度も田んぼを見回っても、それが収量増や品質向上に直ちに結びつくわけではありません。むしろ労働生産性の向上(労働時間の縮減)の観点からは、省略すべき非効率な労働と言えるかもしれません。

しかしこのことは、「田んぼの見回り」の価値を評価できていない現在の統計の限界・欠陥とも言えます。GDP統計においても、家庭における育児等の家事労働は評価・計上されていません。

[参考]

ブログ「足音を聞いて育つ稲−柏木智穂のお米ときどきなんちゃら」

https://chihogohan.hatenablog.com/entry/2023/01/27/145500

◆ ほんのさわり

食や農の分野を中心に、考えるヒントとなる本を紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/br/

−宇根 豊『農はいのちをつなぐ』(2023年11月、岩波ジュニア新書)−

https://www.iwanami.co.jp/book/b635087.html

【ポイント】

「田んぼ」は「いのちといのちをつなぐ」場所。「田んぼの見回り」の具体的な効果についても分析的に記されています。

著者は1950年長崎・島原市生まれ。福岡県庁(農業改良普及員)を退職して「農と自然の研究所」を設立、著者が始めた「田んぼの生きもの調査」は全国に広がりました。例えば、ごはんを一杯食べると、オタマジャクシ35匹が田んぼで生きることができること等が明らかにされています。

なお、本欄で宇根さんのご著書を紹介させて頂くのは、共著を含めて5冊目になります。

著者は、田植えが終わると毎朝夕に田んぼを見回り、稲に「今日も元気だな」と語り掛け、草や虫など様々な生きものたちと出会い対話できることに感謝するそうです。なお、赤とんぼのヤゴの抜け殻も数えているそうですが、「農水省は決して稲作のための労働と認めることはないだろう」としています。

本書では「田んぼの見回り」の具体的な効果と、そのメカニズムについても触れられています。

何度もけい畔を歩くと、中央部分は低く硬くなり、性質に応じて自然に草の住み分けが行われるとのこと。ただし自然に任せっ放しではススキなどの背丈が高い草ばかりがはびこるところ、適度に草刈りすることによって丈の低い草にも光がよく光が当たり、毎年200種ほどの草が安定的に育つのだそうです(生態学では「遷移が止まる」と言うそうです)。

著者は、草たちが「もっと田んぼに通いなさいよ」と促しているように感じることもあるとしています。

また、田んぼには大雨時に一時的に貯水する洪水防止機能がありますが、これも田んぼを見回ることでけい畔の土が締まり、草刈りによって色々な草が根を張ることで崩れにくくなるという効果があるそうです。

なお、著者は農作業の中で草取りが一番楽しいとのこと。

これは草のいのちを奪うことですが、この殺生を悩まなくてもいいのは、次の年には必ずその草と会えるように仕事をしているから。それが、天地自然のめぐみを対価を払うことなく受け取っている農民の厳しい責任としています。

そして何よりも大切なのは、生きものや天地自然への感謝の気持ち。一緒に生きている、自然環境と一体化する感覚としています。著者にとって田んぼとは「いのちといのちをつなぐ」場所なのです。

最後の一文、もっとも身近な生きもの(失礼)である奥様との情愛の交換の様子には、思わず頬が緩んでしまいました(ご馳走様でした)。

◆ 情報ひろば

拙ウェブサイトやブログの更新情報、食や農に関わる各種イベントの開催情報等をお届けします。

▼ 拙ブログ「新・伏臥慢録」更新情報

○ 語り芝居「武蔵野の歌が聞こえる−川崎平右衛門」[5/13]

https://food-mileage.jp/2024/05/13/blog-506/

○ コモンズとしての食(付「めんどなさいばん」)[5/20]

https://food-mileage.jp/2024/05/20/blog-507/

▼ 筆者が関心のあるイベント等を勝手に紹介します。

参加等を希望される際には、必ず事前に主催者にお問い合せ下さい。

○ 第25回 小農学会オンラインセミナー【今夕です】

蔦谷栄一さん『生産消費者が農をひらく』出版記念

日時:5月22日(水)19:30〜20:30

講師:蔦谷栄一さん

場所:オンライン(zoom)

主催:小農学会

(学会HP)https://shounou-gakkai.com/

[参加を希望される方はこのメルマガに返信して下さい。]

○ 『We are what we eat〜未来につなぐおいしい解決策』上映会

日時:6月2日(日)13:30〜20:30

場所:きらきらプラザ新橋

主催:ご近所ラボ新橋

(詳細、問合せ等↓)

https://www.facebook.com/events/2122134838163041

────────────────────

* 米令寺忽々のコツコツ小咄。

ウクライナ、ガザ情勢の緊迫が続くなか、イラン大統領が事故死するという事件。いつになったら再開できるのでしょうか。

過去のアーカイブは以下に掲載しています。

https://food-mileage.jp/category/iki/

* 次号No.293は6月6日(水)[和暦 皐月朔日]に配信予定です。

正確でより役に立つ情報発信等に努めていきますので、読者の皆さまのご意見、ご要望をお聞かせ頂ければ幸いです(このメールに返信頂ければ筆者に届きます)。

* 和暦については、高月美樹さん『和暦日々是好日』(今年は北斎手帳)を参考にさせて頂いています。いつもありがとうございます。

https://www.lunaworks.jp/

* 本メルマガは個人の立場で配信しており、意見や考え方は筆者の個人的なもので、全ての文責は中田個人にあります。

────────────────────

◆ F. M. Letter −フード・マイレージ資料室 通信−【ID;0001579997】

発行者:中田哲也

(購読(無料)登録はこちらから)

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

発行システム:『まぐまぐ!』

https://www.mag2.com/

バックナンバー

https://food-mileage.jp/category/mm/

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

ブログ「新・伏臥慢録〜フード・マイレージ資料室から〜」

https://food-mileage.jp/category/blog/