先日、拙メルマガで紹介させて頂くため、宇根豊さんのご新著『農はいのちをつなぐ』(2023年11月、岩波ジュニア新書)を拝読していると、無性に草取りをしたくなりました。

自宅近くに一画を借りている市民農園へ。ふだんはあまり眺めることもありませんが、様々な種類の「雑草」が生えています。キュウリの初物を収穫。

2024年5月22日(水)19時30分からは、小農学会オンラインセミナーに参加。

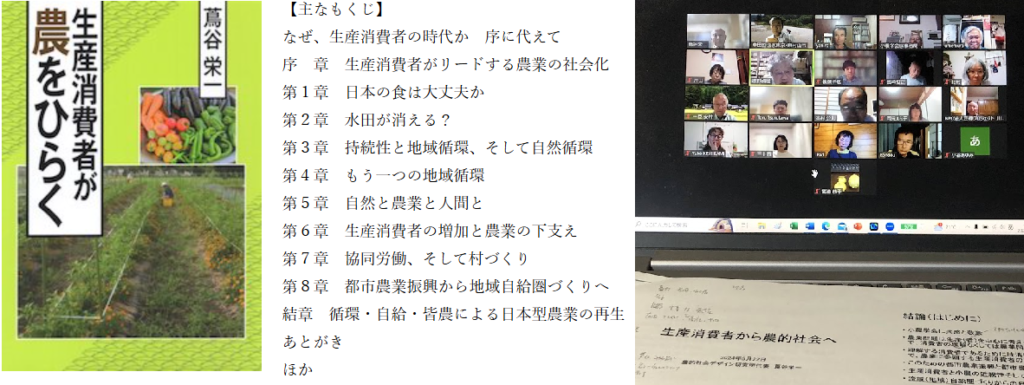

講師は蔦谷栄一先生(農的社会デザイン研究所)。ご新著『生産消費者が農をひらく』出版記念と銘打たれています。

私は蔦谷先生のお話を伺う機会は多く、毎回、様々な学びを頂いています。そこでぜひ、小農学会の皆様にも聴いて頂きたいと思い、先生の了解を得た上で学会事務局に提案し、実現の運びとなったのです。

ところがセミナー当日が近づくにつれて、結果として超多忙な蔦谷先生にはご迷惑だったのではないか、学会事務局の皆様にも手を煩わせてしまって申し訳なかったというような気持ちが次第に強くなってきました。さらに参加者が少ないとどうしようか、短い時間では活発な意見交換は望めないのでは等の不安も高まってきました。

そのような思いで当日を迎え、半ば冷や冷やしながら接続してみたのですが・・・

開始時点において24名が参加(ふだんのセミナーに比べても人数は多いことに、ひと安心)。

九州の方が中心ですが関東在住の方も数名おられ、青森からはリンゴ農家の女性が初参加されています。

ところが自己紹介だけで20分近く費やしてしまい(冷や冷や)、蔦谷先生の話が始まったのは19時50分頃でした(以下、文責は中田にあります)。

「小農学会にはかねて共感と敬意を有していた。このような機会を頂けたことに感謝」という言葉から話は始まりました。

「最初に結論的に述べれば、農業問題はこれまで生産者を中心に考えられていたが、解決のためには農業に参画する消費者(生産消費者=自覚的消費者)を増やしていくことが重要であり、そのためには都市農業の振興と都市農地の保全も必要」

「農に参画し少しでも自給する生産消費者は、生産と暮らしが一体となった小農とも近親性があると考えている。今後、関係を深めて流域(地域)自給圏をつくり、農業再生につなげていきたい」

先生ご自身からの自己紹介によると、仕事(オーガニック会議、都市農業研究会等)、ボランティア(山梨での子ども田舎体験教室等)、個人の趣味(尺八等)など、本当に幅広い活動領域に改めて驚きます(したがって超多忙)。

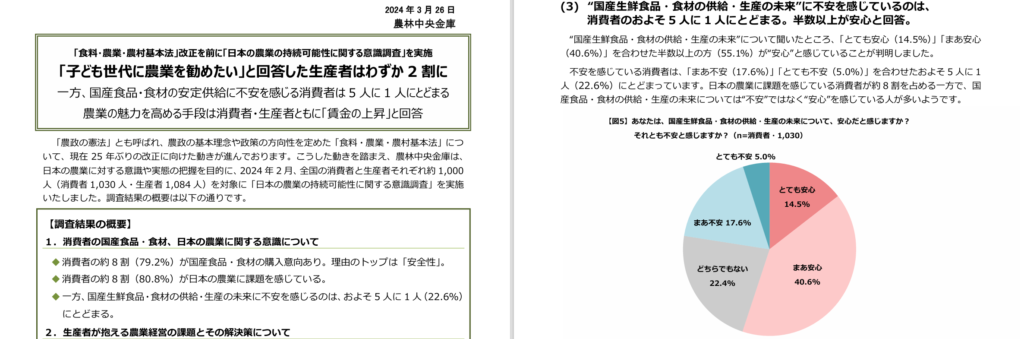

「農林中金の調査結果(2024年3月)によると、子ども世代に農業を勧めたいとする生産者は2割に過ぎず、一方、消費者の多くは将来の食料に不安を感じていない」

「現在、国会で審議されている食料・農業・農村基本法の改正案では、消費者の役割として『食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の持続的な供給に寄与する』等と規定されている。2015年に施行された都市農業基本法では、地産地消の促進や農業体験の機会の充実など、さらに詳細に規定されている」

「農業問題の解決のためには、少しでも自給しながら生産の現場を理解する生産消費者を増やしていくことが必要で、ひいては担い手の確保、食料安全保障にもつながるのではないか」

「基本法の衆議院での審議では、多くの重要な課題(有機農業、都市農業等)が改正案に反映されず、付帯決議にとどまった。このまま法律が成立していいとは考えておらず、仮に成立しても、早晩、見直しが必要となるのではないか」

「都市農業は日本の宝だが、危うい状況にある。生産緑地制度は10年間延長されたが本質的な解決とはなっていない。農業に参画する市民を育成・確保し、コミュニティガーデンの取組みを推進していくことが重要。また、ワーカーズコープと連携して都市農業研究会、農あるまちづくり講座を開催している」

充実した資料を準備して下さっていたのですが、蔦谷先生も時間を気にされ、「日本人の自然観・労働観」など説明を割愛せざるを得なかった部分も多かったのは残念でした。

この時点で21時近く、通常の小農セミナーなら閉会の時間です。

しかしこの日は、いつもは時間厳守の進行役・佐藤弘さん(元 西日本新聞)から延長したいとの提案があり、先生も了承されたので、無事に意見交換に入ることができました。

最初に発言されたのは、福岡県の都市部で有機農業を営みながら、消費者との交流活動に長年にわたって取り組んでこられた方。

「三大都市圏の都市農業は生産緑地制度等で保全されているが、地方は悲惨。中央と地方では行政の意識にもずれがある。何度か市役所に要望したが門前払いされた。行政は、せめて邪魔はしないでほしい」との重たい内容。

これに対して蔦谷先生からは

「現在は都市計画を所管する国交省も地方への働きかけに力を入れていると聞いている。生産緑地制度を広げていくことは必要と考える。地域で実践事例を創っていくことも重要」等の回答がありました。

徳野貞雄先生(熊本大名誉教授)からは、

「日本の農政からは、人と暮らしの視点が欠落している。生産力や担い手の議論ばかりで、人間を見ていない。消費者についても人間とみるか、それとも単なる購買者と見るかで大きく異なってくる。1960年以前は食と農はワンセットだったが、現在はポスト農業社会化が進んでおり、消費者の大多数は農業のことを忘れても食べ物は購入できると思っている」

「鹿児島・徳之島のある集落は、条件不利地だが出生率は高く、生活の中に農業があり人々は安心して暮らしている。蔦谷さんの生産消費者の議論は、生活に近いところにあると感じた」等のコメント。

「基本法が改正されると新しい基本計画が策定されることになると思うが、基本計画の内容に自分たちの意見を反映する機会はあるか」との質問には、蔦谷先生からは「パブコメなどは実施されると思うが、法の条文に規定されていない事項の追加等は難しいかもしれない。現場の声をひたすら言っていくしかない」との回答。

「基本法の議論にはじれったさ、空しさを覚えざるを得ない。農業に対する国民的理解が、日本は欧米に比べて低いのではないか」との意見を述べられた方も。

熊本・山都町の茶農家の女性からは「震災復興をきっかけに、今も多くのボランティアが都市部からも来てくれている。農地に足を踏み入れるのは初めてといった人も来るが、このような体験は大切」

これに対して徳野先生からは「あなたたちが頑張っているからボランティアも来ることができる」と発言(これには、植林ボランティアに3年連続で伺った私も強く同意)。

私(中田)からも質問させて頂きました。

先日、お目に掛かった神奈川県で新規就農したご夫妻の「定年帰農した方など採算度外視で直売所に出している人が多く、野菜等の価格が低く抑えられていることが現在の経営の最大の課題」との言葉を紹介しつつ、「担い手」と(生産消費者、小農など)「多様な農業者」とはどのように折り合いをつけていけばいいかと質問。

蔦谷先生からは「農家が最低限食べていけるという、所得補償の仕組みが必要。そのためには国民的議論が不可欠」との回答を頂きました。

なお、チャットにも書き込んだこの私の質問については、後日、事務局の方がメーリングリストで流して下さいました。小農学会の皆さまにもコメントを頂ければ幸いです(お一人の方からは早速コメントを頂いています)。

結局、予定を1時間以上超過して、22時過ぎまで活発な議論が続きました。

翌日、蔦谷先生から事務局の方に届いたメールには、「改めて小農の深さを認識でき、現場からの率直な意見を拝聴できた」ことに謝意を述べられるとともに、「今後ともよろしくお付き合いください」とあったそうです。

また、説明資料も送って下さり、事務局から会員に共有されました。

個人的には直前まで「冷や冷や」もしましたが、実現できてよかったと胸をなで下ろすことができました。

蔦谷先生、小農学会事務局の皆様、参加された皆様、改めて有難うございました。

(ご参考)

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

メルマガ「F.M.Letter-フード・マイレージ資料室通信」(月2回、登録無料)

https://www.mag2.com/m/0001579997