2024年5月19日(日)の朝は東京・虎ノ門へ。

午前9時30分からから開催されたのは、第202回霞ヶ関ばたけ「農業ジャーナリストが見る有機農業~野心的な国の目標は達成できるのか。世界の潮流との違いを考える」。ゲスト(講師)は農業ジャーナリスト(元日本農業新聞記者)の山田 優(まさる)さんです。

冒頭、共同代表の方から

「霞ヶ関ばたけとは、学びと対話とつながりの場。食や一次産業をめぐる課題は多岐にわたり、受け取り方は人さまざま。シェアすることを第一歩に、ともに未来を作っていきたい」との開会挨拶。

続いて24名ほどの参加者から一人ひとり自己紹介。民間企業、研究者、行政機関など様々です。

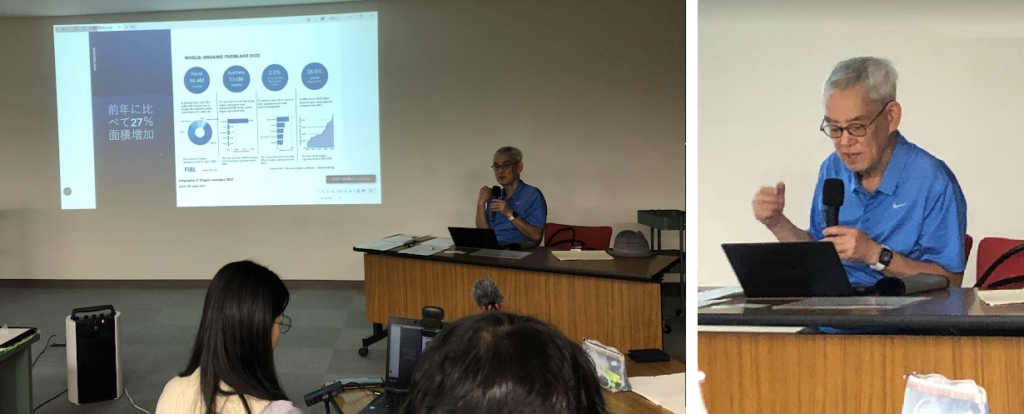

9時50分頃から、詳しいスライドを用いながら山田さんの話が始まりました(以下、文責は中田にあります。なお、主催者による公式報告はこちら)。

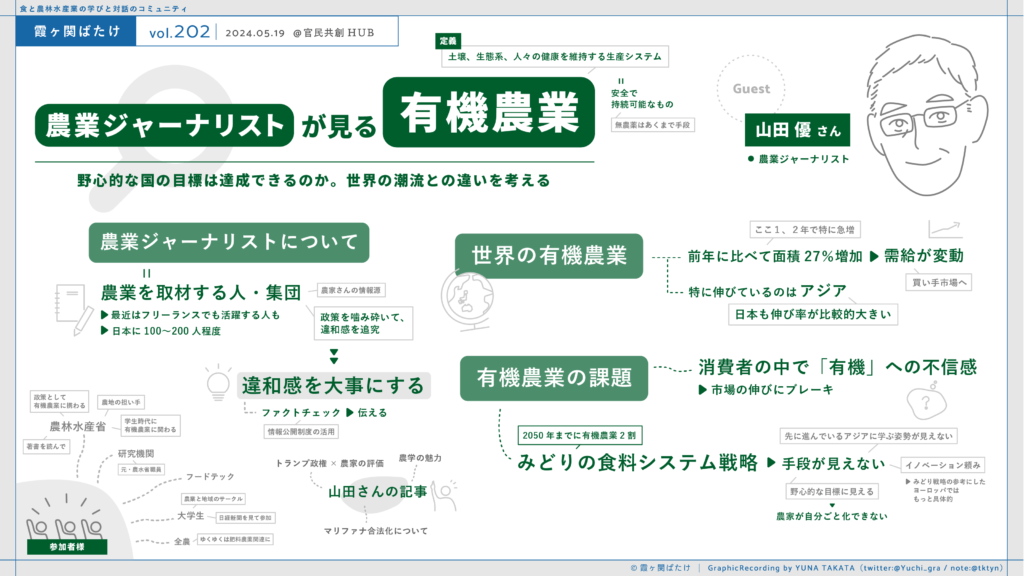

「農業ジャーナリストは世界に5000人以上いる。政策を批判的にかみ砕き、違和感を大切にしながら記事にするのが仕事。肌感覚を大事にしたい」

「有機農業の定義について質問すると『化学肥料や農薬を3年間使わない農業』と答える人が多いが、国際的な定義は『生物の多様性、農業生態系の健全性を促進・強化する生産管理システム』といったもの。化学肥料や農薬を使わないのは手段の一つでしかなく、日本人の多くは誤解して(目的と手段を取り違えて)いる」

「世界の有機農業取組み面積は約7000万haで、特に2015年頃から急増。しかし市場はそれほど広がっていないために需給は緩和気味で、ヨーロッパや北米でも、これまでのような売り手市場ではなくなっている。価格も低下している」

「国別の取組みではオーストラリアが最も多く、伸び率が高いのはアジア、オセアニア。日本も面積は少ないものの大きく伸びている。

一方、耕地面積に占める有機農業取組み面積の割合が1割を超えている国はヨーロッパに集中」

「最近は有機農産物市場の伸びにブレーキがかかっている。この背景には、一般食品価格の高騰、経済格差の拡大、『有機』表示に対する消費者の不信感がある。

有機農産物が本当に持続可能なものか、疑問を持つ消費者も増えている。例えばカリフォルニア州のアーモンド畑は無農薬で景観も美しいが、大量の水を利用するモノカルチャー的農業は持続的と言えるか。海外から輸入された有機農産物と、直売所で売られている地場農産物とではどちらが持続可能だろうか」

「農水省の『みどりの食料システム戦略』は有機農業についても野心的な目標を掲げているが、実現するための具体的な手段を示していないことは問題。

イノベーション頼みで、まるで突然、猫型ロボットが現れて問題を解決してくれることを期待しているかのよう。有機農業の先駆者への敬意、あるいはアジア各国に謙虚に学ぼうという姿勢も見られない」

「EUは、環境保全のために農家の痛みを伴う施策を強力に講じている。植林(アグロフォレストリー)や不耕起を支援するなど、効率性に反する施策を推進している。その分、農家の不満や反発も大きい。

日本で農民デモが行われないのは、農家が痛みを感じていないためではないか。環境政策を自分に関わる問題として捉えていないのではないか」

「いずれにしても、日本の農政が『上から目線』的な技術開発を志向しているのは時代遅れであり、世界の潮流とも違っている。『生産性向上路線』との決別が必要」

10時25分頃からテーブルごとに感想等をシェアした後、各テーブルの代表者から山田さんに質問。

「自分もどうしても価格で食品を選択している」「日本で有機農業が広がっていくためには、消費者の意識と行動の変容が必要では」等の質問に、山田さんからは「日本でも有機農産物市場は着実に伸びつつある。さらに伸ばしていくためには、価格だけではなく、また、安全性だけでもないエシカルな意識が広がっていく必要があるのでは。教育も重要」等の回答。

私からは「自給率も高く、生産の抑制が財政面からも課題となっているEUとは異なり、日本は自給率が低く、今後、さらに農業労働力や農地が減少することもが見込まれている。日本では生産性(力)の維持・向上の視点は不可欠では」と質問させて頂きました。

これに対して山田さんからは「そのような事情があるのは事実だが、それを割り引いても、あまりに日本の政策は立ち遅れている」との回答を頂きました。

さらに「みどり戦略のような重要な政策変更を、ステークホルダーを集めて意見を積み上げるプロセスもなく、極めて短期間に決めてしまったのは行政として誤りだったのではないか。そのかけ違いが、今も課題として残っている」とのご発言も。

この日は、農水省の若手職員も多く参加していましたが、なかなか耳の痛い(貴重な)ご講演でした。

私自身も今後、山田さんに教えて頂くことがたくさんありそうです。

終了後は全員で記念撮影。さらに会場の都合が許すまで名刺交換や懇談。

今回もデザイナーの方が講演中に作成された、素晴らしいグラフィックレコードを披露して下さいました。

なお、次回(203回)の霞ヶ関ばたけは6月9日(日)9:30から官民共創HUB(東京・虎ノ門)で開催されます。

内容は手島祐子さん(管理栄養士、三祐コンサルタンツ)による「人間と地球を健康で幸せにするフードシステムの構築〜 プラネタリーヘルスダイエットとは?」。

これも興味深いテーマ、ゲストの翻訳書は以前に拝読しています。早速、申し込みました。

(ご参考)

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

メルマガ「F.M.Letter-フード・マイレージ資料室通信」(月2回、登録無料)

https://www.mag2.com/m/0001579997