モンサントの映画を観た2日後の9月9日(日)の午後は、小金井において「あっぱれ 野菜!Study & Cafe vol.09 〈食と農を考える編〉」に参加しました。

月1回程度の開催、専門家による講演と、地元産食材を使ったカフェタイムとがセットになった美味しくてためになるイベントです。

主催は、江戸東京野菜の普及等に取り組んでいるNPO法人ミュゼダグリ(フランス語で「農の博物館」の意)。定員は30名、申込みが多くかなりお断りしたとのこと。

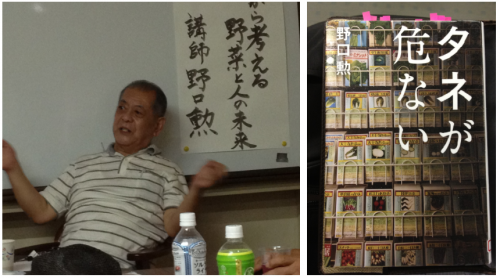

この日の講演は、埼玉県飯能にある野口のタネ/野口種苗研究所代表の野口勲さんです。

3代にわたって固定種を扱うタネ屋さんで、若い頃は手塚治虫の担当編集者をしていたというユニークな経歴の持ち主です。

1年前に出版された『タネが危ない』(日本経済新聞出版社)はベストセラーになっています。

投影したパソコンの画面にペンタブレットで書き込みをしながら、説明をされるスタイルも斬新です。

ミュゼダグリ代表の酒井文子さんの開会挨拶に続き、納所二郎さんの進行により始まった講演「タネから考える野菜&ヒトの未来」は、ご自身のタネ屋さんの話から始まりました。

5歳の頃の写真。看板には1粒1万2千粒との文字。戦後、発芽試験機を売り出た際、ハクをつけるために「研究所」と名乗るようになったとのことです。

「固定種」とは、味や形などの形質が固定され、品種として独立していると認められるタネのことだそうです。かつての農家は、固定種を買い、何年も自家採種してその土地にあった野菜にしていったものだそうです。

固定種は味が良く、また生育が均一でないため、大きく育ったものから間引きつつ長期間にわたって収穫できるため、重宝されてきたとのこと。

ところが現在は、F1(一代交配種)が全盛です。味は良くないものの、生育や規格が均一であることが、大量生産・大量消費という経済効率最優先の時代にマッチしたのです。

さらに現在、F1は「雄勢不稔」という花粉のできない突然変異の個体から作られることが多くなっているそうです。

つまり、子孫を残せないミトコンドリア異常の作物だけが殖やされ、世界中の人々が日常的に食べているのが現状であり、それが人間や動物に悪影響を及ぼさないのか、野口さんは警鐘を鳴らされます。

例えば近年、突然ミツバチが消える「蜂群崩壊症候群(CCD)」が世界各地で問題となっていますが、その原因にも作物の雄性不稔化にあるのではないか、というのが野口さんの仮説です。

このように、身近で、食べ物をつくる大事なタネが危機的な状況にあることが、具体的なデータとともに明らかにされていきます。

話がいよいよ佳境に入りつつある中で予定の時間(16時)が近づいてしまい、講演は中断してカフェタイムへ。

本日のカフェのテーマは「ルバーブ」です。

食用大黄とも呼ばれる蕗に似た野菜で、日本ではあまり一般的ではありませんが、小金井市の特産になっているそうです。

野菜ソムリエの城ノ戸智美さんの手による美味しいジャムとケーキを頂きながら、生産者の方の説明も伺うことができました。

飲みもののシークワーサーも小金井で作られているそうです。

住宅地に囲まれた都市農業には不利な点も多いですが、一方、大消費地に隣接しているという有利な点を活かし、量は多くなくても様々な作物が作られている様子が伺えます。

カフェを楽しみながら、野口さんとの質疑応答が続きました。

参加者は一様に、講演内容にショックを受けた様子です。在来種の野菜はどこで買えるかとの質問には、ほとんど流通していないので日常的に買うのは難しい、とのお答えでした。

講演ではまとめが聞けなかったのですが、上記のご著書には以下のような記述があります。

「野菜が本来持っていた生命力を取り戻し、それを食べた人がより健康になって、「火の鳥」のようにあらゆる生命が光り輝く地球となるよう願ってやまない。」

これまで経済効率優先で進んできた社会の有り様が、今、見直され始めています。

タネについても、値段や見栄えばかり重視するのではなく、固定種や伝統種の野菜を選択していくような行動の変化が、消費者にも求められています。

バイオ大企業に支配されようとしている世界のタネ、すでにF1が主流で、さらにGMも増えています。

そのような中、野口さんのような小規模なタネ屋さんが固定種を守ろうと頑張っておられます。何とか流れを変えていく必要があります。

(↓よろしかったらクリックして下さい。)

![]()

人気ブログランキングへ

-より豊かな未来の食のために-