2015年6月20日(土)は梅雨の晴れ間。もっとも、午後からは雷雨の可能性も、との予報。

自宅近くの畑(市民農園の一画)は、ますます生育が盛んです。

株分けした時はぐっりして心配した加賀太キュウリは、無事に回復。ところがベト病が出てしましました。

枝豆(湯上り娘)も太ってきました。綿(福島・いわき)、ゴマ(奈良)等も順調。

キュウリは毎日収穫しても追い付きません。寺島ナスも沢山の実をつけてくれます。ミニトマトも。

小玉スイカは蔓を伸ばし、足の踏み場もなくなりそうです。

キュウリ、寺島ナス、伝統大蔵大根のさや(種)を収穫・持参して、埼玉・浦和へ。

駅前の浦和うなこちゃん(やなせたかし氏作)も団扇を持って、暑そうです。

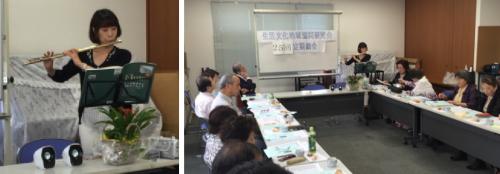

徒歩数分ほどの「コラボ21会議室」で、13時から、生活文化・地域協同研究会(協同研)の2015年度の通常総会が開催されました。

25回目という節目の総会です(文字通りの「節目」であることが、間もなく明らかになりました)。

冒頭、代表の菊池陽子さんから開会の挨拶。

永年にわたって社会教育、平和教育に取り組んでこられた菊池さんには、最近の安保法制や憲法、雇用をめぐる情勢には気を揉むところが多いそうです。

徳田事務局長からの2014年度事業報告、高岡さんからの会計報告などが、例年と同じように淡々と進みます。

そして、続く運営委員の下村さんからの事業計画(案)の報告において、ショッキングな提案がなされました。

協同研の事業は2015年を最後とし、来年の総会をもって解散してはどうか、というのです。

協同研の事業は2015年を最後とし、来年の総会をもって解散してはどうか、というのです。

これには、参加者から多くの意見が出されました。

せっかく協同研で培われた人的ネットワークがなくなるのは残念との意見。集まって勉強する機会は残してほしい、協同研の「魂」は残すべき、等の意見。

一方で、協同研の活動は各地域での活動に残していくことで次のステップに進むべき、との発言も。

菊池代表からは、総会や会合に参加できない会員から会費を徴収し続けるのは忍びない、という心情も明らかにされました。

とはいえ、自ら代わりに代表や事務局長の職責を担うという申し出もなく、事務局提案は拍手によって了承されました。

四半世紀にわたって活動してきた協同研の今年度いっぱいでの解散の方向が、あっけなく決まってしまったのです。

休憩後は、さいたま医療生協にお勤めの佐藤史子さんによるフルート演奏。

『オリビアを聞きながら』『少年時代』等の優しい音色が、泡だった場の雰囲気を和ませてくれました。

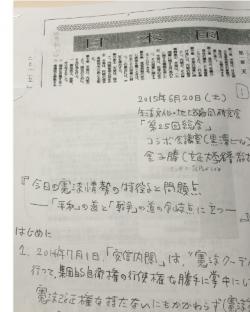

引き続いて、金子勝先生(立正大名誉教授)による『今日の憲法情勢の特徴と問題点-「平和」の道と「戦争」の道の分岐点に立つ』と題する記念講演。

日本国憲法の前文はもとより、日米安保条約と累次の日米共同宣言など、準備して下さった豊富な資料と、手書きのレジュメに基づく解説は、大いに参考になりました。

日本国憲法の前文はもとより、日米安保条約と累次の日米共同宣言など、準備して下さった豊富な資料と、手書きのレジュメに基づく解説は、大いに参考になりました。

そして、戦争を認めない「平和的福祉国家」を建設していくためには、星の数ほどの学習会の開催、周りに伝えていく「語り部」の出現等が必要、とまとめられました。

質疑応答を含めて2時間に及ぶ講演を、金子先生は背筋を伸ばして立ったまま、身振り手振りを交えつつ、よく通る声でこなされました。平和憲法に対する先生の思いと現状に対する危機意識が、びんびんと伝わってくるような迫力でした。

終了後は、先生も囲み、いつもの中華料理屋さんで懇親会。

隣のスポーツバーは、赤い服を着た人たちで盛り上がっています(この日、浦和レッズがJ1の第1ステージ優勝!)。

参加者の皆さんが現在まで様々な活動をされてきていることに、先生も感じ入られた様子。

私は話を聞きながら、これまでの協同研の記憶がよみがえってきました。

2003年7月、関東農政局(さいたま市)に食育の担当として着任。

まずは、地域における先進的な活動をされている方達に教えを乞おうと様々な団体等を訪問したのですが、その一つが協同研だったのです。そこで初めて菊池さん達にお会いし、やがて個人としても協同研の行事等に参加するようになりました。

最も印象に残っているのは「野の文化学習会」。

秩父・横瀬の山間部で、田植えから収穫祭まで一年を通して活動します。今でこそ親子農業体験会等は珍しくありませんが、協同研は1992年から取り組み始めており、全国的にみても先駆的なものでした。

秩父・横瀬の山間部で、田植えから収穫祭まで一年を通して活動します。今でこそ親子農業体験会等は珍しくありませんが、協同研は1992年から取り組み始めており、全国的にみても先駆的なものでした。

しかも、単なる体験イベントに留まらず、地元の方から山里暮らしの様々な話をお聞きする貴重な「学習」の機会でもありました。哲学的な深い話もあり、子ども達も熱心に耳を傾けていたのが印象に残っています(写真は2011年10月16日の会)。

この横瀬での学習会は、2011年、20回を区切りに終了。

同様の取組は、都市近郊の見沼田んぼ(さいたま市)でも始められました。

ここでも農作業体験だけではなく、生産者の方たちのお話を伺ったり、子ども達も一緒に料理を作ったりしました(写真は2012年12月9日の会)。

しかし、これも昨年度で終了。

いずれも、受け入れて下さる農家の方の高齢化等の事情があったとのことです。

これらの記憶が次々と甦ってきて、和気あいあいとした懇親会の空気にもかかわらず、あえて「解散するのはもったいないのでは。今日、解散を決めたのは時期尚早だったのではないか」等と発言してしまいました。

何しろ、金子先生の講演にあったように、今は「星の数ほどの学習会の開催等」が必要とされているのですから。

今年度は活動は続くし、来年度以降も、協同研という組織はなくなっても有志による学習会等は続けていく、ということのようではありますが。

すでに総会で民主的に決定されたことですが、もし、タイムマシンに乗って総会の場に戻ることができれば、以下のような提案をしたかも、と後になって思いました。

① 総会に出席していない会員に資料を送付したうえで、意見を出す機会を設ける。

② 2016年以降の協同研の方向については、①の会員の意見、2015年度の事業内容等を踏まえ、解散も含めて検討し、来年度の総会において決定する。

③ 2015年度の会費は徴収せず、仮に2016年度以降も会が存続する場合は、改めて会員を募集し直す。

④ 会報の作成、発送などの事務作業を含め、運営委員以外の会員もできる限りサポートする。

エラそうなことを書き連ねましたが、自分も代表や事務局長の役割を担う覚悟はない以上、負け犬(?)の遠吠えに過ぎません。

わおーん・・・。

今年度は、できるだけ学習会等に顔を出したいと思っています。

追伸

追伸

今週の土曜日(27日)午後、「八王子市民のがっこう」においてフード・マイレージや地産地消について話をさせて頂くとともに、実際にフード・マイレージや食料の輸送に伴うCO2排出量を計算するグループワークを予定しています。

ご関心とお時間のある方は、どうぞお越しください。

【ご参考】

◆ ウェブサイト:フード・マイレージ資料室

◆ メルマガ :【F. M. Letter】フード・マイレージ資料室 通信

(↓ランキング参加中)

![]()

人気ブログランキングへ

-より豊かな未来の食のために-