今年は早めに夏休みを頂いたのですが、少々夏風邪をこじらせてしまったようです。あまりの暑さに、一晩中エアコンをつけていたのが良くなかったのかも。

夏休み明け2日目の2019年8月14日(水)は、早起きして東京・大手町の3×3 Lab Future(さんさんラボ・フューチャー)へ。

7時半から開催されたのは、156回目の「霞が関ばたけ」。

広く民間や行政など異なる立場の人が参加する、食や農林水産業についての朝活勉強会です。

この日は、島根・邑南町役場の寺本英仁さんをお迎えし、「ビレッジプライド~美味しいものは地方にあって、本当にそれを知っているのは地方の人間である~」と題するお話を伺いました。

私は、直接、話を伺うのは初めてです。

冒頭、霞が関ばたけの松尾真奈代表から、「この場は組織や立場を離れて個人の立場で意見を出し合い、ともにこの場を作ってもらいたい」等の挨拶。

3×3 Lab Future の方からは、この場の紹介がありました。色んな方が集まってわいわいがやがや、議論する場とのことで、キッチンも併設されています。

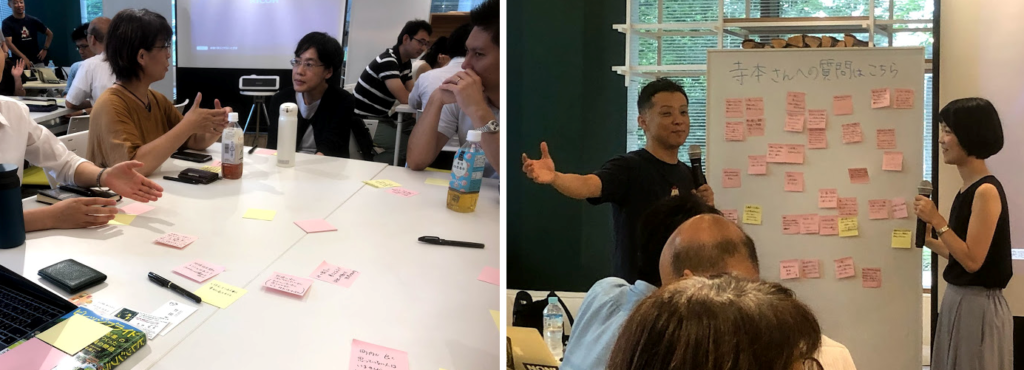

まずは、各テーブルの3~4人で自己紹介と参加動機などを話し合い。一方的に講師の話を聞く勉強会ではありません。

まず、邑南町を紹介したテレビ番組の一部が上映されました。

かつて過疎に悩んでいた町に若い移住者が増え、新規起業したレストランやパン屋さんには行列ができ、保育園は多くの子ども達で賑わっている様子が描かれます。

解説するように、寺本さんの話が始まりました(文責・中田)。

「中山間地方は悲惨な状況にあると思っている人が多いが、邑南町に限らず、若い人が増えて活性化している地域が結構ある」

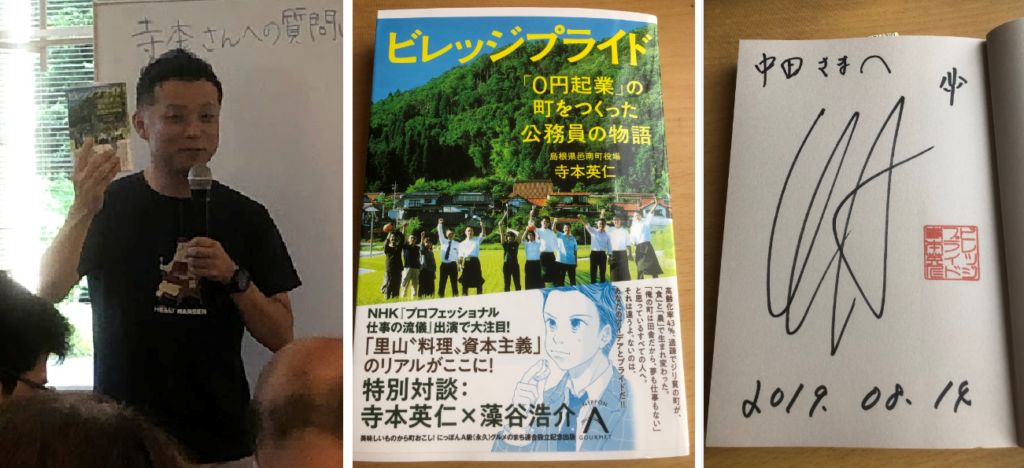

なお、講演前に、ご著書を求めさせて頂きました(事前に図書館で借りて読んではいたのですが)。サインも有難うございました!

「あるパン屋さんが起業する時には、地域の多数の高齢者が出資した。パンの前評判は必ずしも良くなかったが(噂は口コミですぐに広がる)、いざ開店すると長蛇の列。よく見ると多くが出資者で、しかも買ってすぐに帰らずに皿洗いなどを手伝っている。

地域の高齢者が、外から来た若い人を支援することで、自分たちも楽しんでいる」

「役場に入った当初は、休みの日に行くスキューバダイビングのことばかり考えていたが、結婚して子どもができて、現在の環境を楽しくしようと思うようになり、自分で色々と動くようになった」

「『耕すシェフ』は地域おこし協力隊の制度を活用したもの。石見牛などを東京に売り込もうしても、絶対的に量が足りない。それなら地産地消で、わざわざ食べに来てもらえるようなレストランを作った」

「自己分析すると、計画性はないが思い切りはいい。全部失敗するわけではない。7割が成功すれば、残りの3割の課題が見えてくる。

2005年から始めたネット通販のみずほスタイルも、どんどん売上げが伸びたが、未収金が多く黒字倒産の危機に。祭りで串焼きを売るなどして現金を作り、自治体の通販としては初めてカード決済を導入して乗り切った。

失敗したからこそ、新しい課題が見えてくる。いい方向に変えていける」

「えこひいきが過ぎると言われたこともあった。行政は平等が原則だと。しかし、がんばっている人を応援するのが本当の平等ではないか」

8時30分を過ぎて、グループ毎に話し合いながら質問や気づきの点を書き出し、壇上のホワイトボードに貼っていきます。

これら質問に寺本さんが回答していきます

「正直、移住者と地域住民等との間にはあつれきもある。『食の学校』は生け簀のようなもので、地域でうまくやっていけそうかどうか、お互いに見極めることができる」

「人を巻き込むことが必要。その人が好きなことを頼むのが基本。自分は小学生の頃に足の病気になって、人に頼まないと動くこともできなかった経験がある」

「地域活性化の基本は、地域住民を置き去りにしいこと。住民が楽しく、しあわせと思ってもらえることが大事。

地域の問題は国レベルでは解決できない。現場にしか答はない。地方のことは地方で解決するのが基本で、その上で困っていることが出てきた時には国に伝えていく」

「外への発信も重要。町長や自分がマスコミ等に取り上げられると、後ろを見ると住民はついてきていないが、ざわざわしている。批判的な意見を含めて関心を持ってもらうことが大事。

その上で住民に説明し、必要であれば地区ごとに補助金を配り、自主的な取組みを促がす。町内には、多くの地産地消レストランが誕生している」

「ぶつからないと何も生まれない。トライしないとエラーはない。エラーがないと次のトライはできない」

力強いく寺本さんは話を締めくくられました。実践されている方の言葉だけに、重みがあります。

この日は、著書の出版者の方、邑南町東京事務所の方も参加されていました。

また、(一社)邑南町観光協会では、10月12日(土)~13日(日)に「A級グルメツアー」を企画されているそうです。

なお、次回の霞が関ばたけの日程やテーマは、追ってフェイスブック等で案内があると思います。