2019年5月10日(金)の終業後は、東京・新宿歌舞伎町にあるヒナタバーへ。寮美千子さんのイベントの日以来です。

この日は「名子の台所」の開催日。名子さんの地元・八王子産野菜などを巻き込んだお寿司などを頂きました。ご馳走様でした。

この日も広くはない店内は満席。多くは店主の逢坂さんや名子さんと個人的なつながりのある方のようです。

「顔の見える」いい雰囲気のお店です。

翌週の月曜日(13日)の終業後は、東京・中央区の産業会館へ。

18時30分から開催されたのは「幸せと経済と社会について考える読書会」。

主催は、環境ジャーナリスト・翻訳家の枝廣淳子さん(大学院大学 至善館教授、有限会社イーズ代表取締役)が所長を務めておられる幸せ経済社会研究所。

「幸せー経済一社会」の関係性を問い直し、理解を深めるための月1回の読書会形式の勉強会で、今回が89回目になるとのこと。

以前から知ってはいたのですが、今回、初めて参加しました(枝廣さんの講演会には何度か参加したことはあります)。

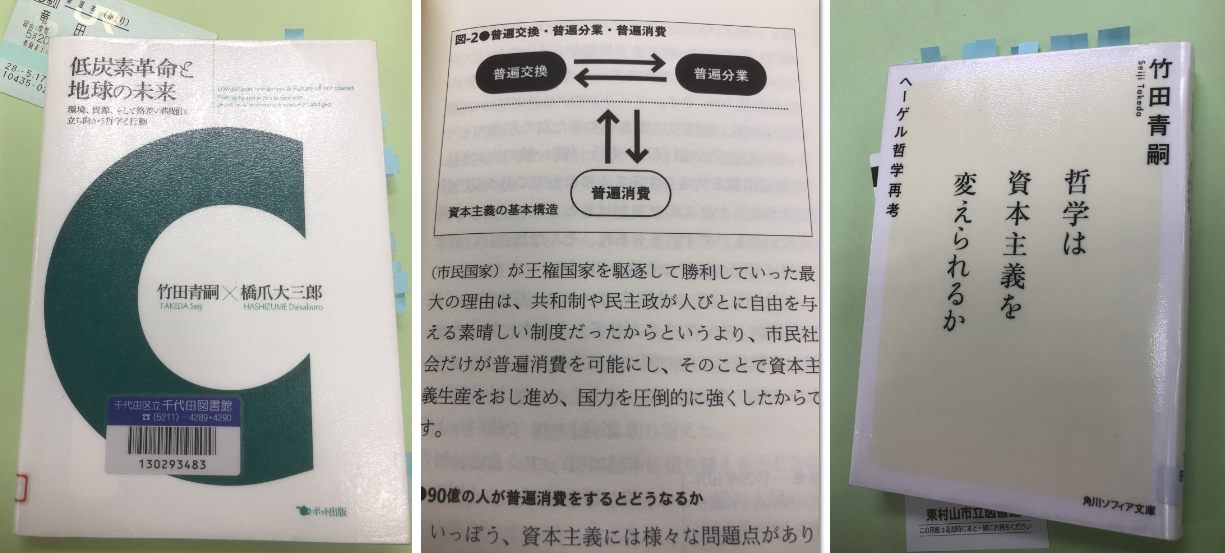

この日の課題書は竹田青嗣、橋爪大三郎『低炭素革命と地球の未来-環境、資源、そして格差の問題に立ち向かう哲学と行動』。

枝廣さんによると、日本を代表する哲学者と社会学者(お2人とも大学院大学における枝廣さんの教員仲間とのこと)による公開対談を元にした本書は、2009年に刊行されたものですが、今こそ読み直すべきとのこと。

まず、読んで面白かった、または引っかかった点などについて、参加者全員から発言するよう促されました。

この読書会(勉強会)は、枝廣さんによるレクチャーではなく、全員で議論することが主眼のようです(なお、以下、文責はすべて中田にあります)。

この日の参加者は7名(うち6名が男性)。

「経済以外の指標(文化的なもの?)の開発が必要と感じた」「現実には選挙結果をみても国民は現世利益を優先しているのでは」「哲学とは、他に道がないという原理を探す考え方との表現が印象に残った」等の発言。

枝廣さんからは、それぞれの発言にコメントしつつ、本書の内容に関連して紹介がありました。

「資本主義しかない、運営の仕方を変えるというのが本書の主張だが、これには異なる意見の方もおられるかも知れない」

「地球温暖化問題に対する関心は低下している。国際的にみても日本は低い」

「このような状況の中で、どのようにすれば人々の合意を促し、どうすれば政治や企業を後押ししていけるかというテーマで、2グループに分かれてざっくばらんにディスカッションしてもらいたい」。

私は男性4人のグループに参加。

「情報を流すだけではなく、いかに関心を持ってもらうかが課題」「シンポジウム等を企画・開催しても10年前に比べて人が集まらなくなった」「切迫感がないのでは」「会議の議事録は全てネットで公開されているがみる人は少ない」等の意見。

シニアの男性からは「孫ができて考えが変わった」との発言も。

全員で意見等のシェア。

もう一つのグループでは「若い人にどう政治に関わってもらうかが重要」「ベーシックインカムの検討が必要」「東京一極集中が問題では」等の意見が出たようです。

枝廣さんからは、本年3月に世界で「学校ストライキ」が広がったが日本では参加者は少なかったこと、日本では自治体レベルの取組も遅れていること等の紹介。

参加者の一人から出された「1億人以上の人口がいる日本で合意形成は難しいのでは」との意見には、枝廣さんは討論型世論調査という手法を解説して下さり、さらに新潟・柏崎市で開催された「エネルギー市民対話」のファシリテーターを務められた経験を紹介して下さいました。

原発(再稼働)への賛否は別にして、未来のために新しい産業(再生エネ等)が必要という合意形成が得られたそうです。

休憩を挟んだ後半は、本書では「常に生産性を上げていくシステム」と整理されている資本主義をテーマにディスカッション。

参加者からは「資本主義は成長し続けなければならないシステム。一方で地球は有限」「一言で資本主義といっても、アメリカとヨーロッパでは違うのでは」等の意見。

枝廣さんからは、

「ヨーロッパは、大規模資本に対抗して自分たちが経済の手綱を握るという意識が強い。日本でも、例えば島根・海士町ではコンビニの進出に反対し、便利さよりも町の小さな商店を守る選択をした」

「グローバル化する金融資本にタガをはめることは難しい。結局、頼りになるのは地域。自給自足など、地域のレジリエンスを高めつつ、自分たちで回していける経済を作っていく。そのような地域が増えていけばいいのではないか」等のアドバイス。

帰途は、偶然方向が同じだったようで、枝廣さんとJR浅草橋駅までご一緒させて(道案内して)頂きました。

初めてお目に掛かったにもかかわらず、フレンドリーにお話などして下さいました。

地球環境問題ひとつ取っても合意形成など多くの課題を抱えている中、しかめっ面をしたり角を突き合わたりするのではなく、枝廣さんがお持ちのような「柔軟さ、しなやかさ」の重要性を改めて感じた勉強会でした。