2020年(令和二年)も立春(2月4日)を過ぎました。

新型肺炎の感染拡大で、不安の春です。

2月10日(月)は、日本酒好きの友人にお声掛け頂いた「立春朝搾りを楽しむ会」へ。

全国44の蔵で立春の朝に搾ったという限定酒です販売されているというもの。

この日は、主催者の方が全国の10本以上の朝搾りを準備して下さいました。

春の訪れを感じる縁起のいいお酒です。ご馳走様でした。

好天にも恵まれた翌2月11日(火、建国記念日)は、二日酔いの頭を抱えて東京・世田谷区池尻大橋へ。

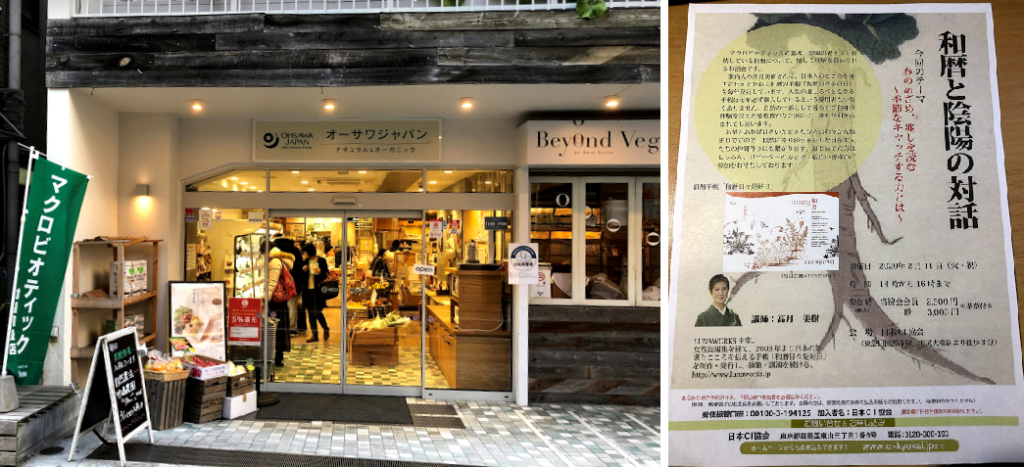

14時から開催されたのは「和暦と陰陽の対話(ダイアローグ)」と題するイベント。

日本の伝統食をベースにしたマクロビオティック(玄米菜食)を普及している日本CI協会の主催です。

近くまで行ってから迷い、5分遅れで会場に入った時には、講師の高月美樹さんのお話が始まっていました。

高月さんは和文化エディター、LUNAWORKS主宰。

地球の呼吸を感じるための手帳『和暦日々是好日』は、私も10年来愛用させて頂いています。

参加者は10名ほどの参加者は女性ばかり(汗)。

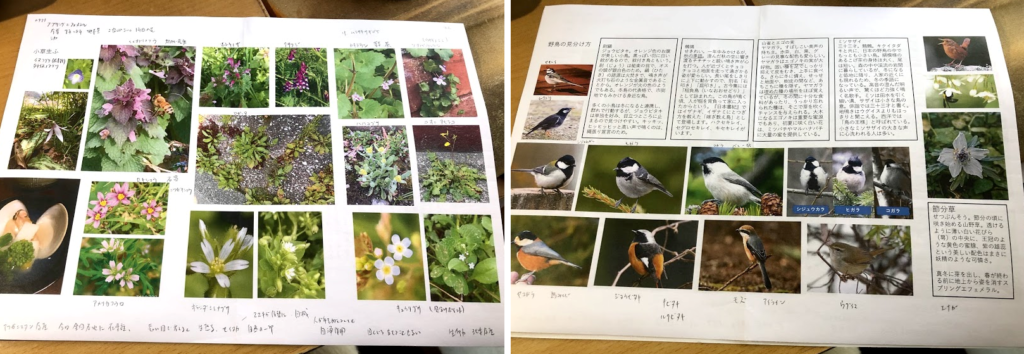

手元に配られた「小草生う(おぐさおう)」関係の資料について、1つずつ説明して下さいます。

写真は全て自宅近くでご自身が撮影されたものとのこと(文責・中田)。

「カタクリは真冬に芽を出し、春が終わる前に地上から姿を消すスプリングエフェメラル(春の妖精)の1つ」

「セイヨウミツバチはシロツメグサに来るが、小柄なニホンミツバチは地味なオオバコの花に来る」

「昔の人が雪が残るうちから若菜を摘んだのは、春のエネルギーに触れるため」

「可憐なオオイヌノフグリや、ホトケノザと見紛うヒメオドリコソウは外来種。

例えばかぶも元々の原産地はアフガニスタン。それが今は全国各地で伝統野菜として栽培されていることを考えると、在来種と外来種という区分に目くじらを立てる必要もないのでは」といったお話も。

高月さんからの一方的なお話ではなく、参加者との間でゆったりとした対話が行われます。

春先になると体調が不安定になること、今年は閏卯月があること、区民農園で始めて野菜を栽培した経験(形は悪いが美味しかったこと等)について話題提供して下さった方も。

高月さんに促がされ、フード・マイレージについても少し紹介させて頂きました。

後半は野鳥の見分け方について。

やはり写真を1つずつ説明して下さいます。

鶺鴒(せきれい)は1年中見かけるが、秋の季語。鋭い鳴き声が印象的。長い尾をしきりに上下に動かすので「石叩き」という別名も。

山雀(ヤマガラ)は赤茶、白、黒、グレーの見事な配色。固いエゴノキの実が大好物で、冬に備えて土に埋める習性がある。

三十三才( ミソサザイ)は日本の野鳥の中でも最も小型で、渓流の岩場等に暮らしている。ミソとは田に水を引く小さな溝のこと。冬の季語。

群れになる鵯(ヒヨドリ)は、オレンジ色の嘴と足が見分けるポイント。尉鶲(ジョウビタキ)は「火焚き」の名前どおり火のようなオレンジ色。

鶯(ウグイス)は地味で、目白(メジロ)は鮮やかなウグイス色ではない。

会場には、手帳のイラストやパネルも展示されていました。

「真冬のピークに春が始まり、一斉に梅が咲き始める。夏が満ちた時に秋が始まり、朝の涼しい風に驚く。

手帳には古本等からとった多くのイラストを入れている。

草でも鳥でも虫でも、何かに興味を持ってくれれば、それが日常生活の中で季節を感じるきっかけになる」と高月さんは語られます。

ゆっくりとした時間が流れるイべントでした。

年2回ほど定期的に開催されているそうです。