本年1月8日(土)付けの日本経済新聞「大機小機」欄。

「貿易立国の日本にとって世界貿易の自由化は最重要課題である。しかし、その大きな障害が、自国農業の生産性の低さと対外競争力の弱さだ」

久々の日経らしい切れ味鋭い(?)コラムに触発されて、日本の国際競争力について調べてみました。

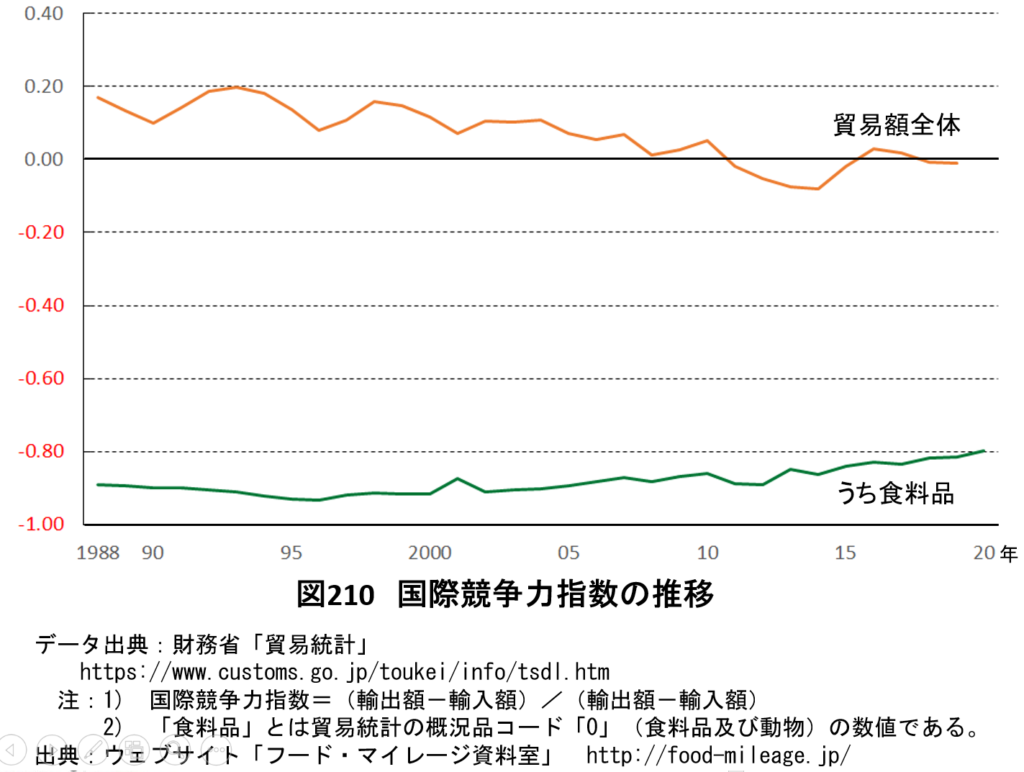

国際競争力を測る簡単で代表的な指標として、以下の数式で計算できるものがあります(ここでは仮に「国際競争力指指数」と呼びます)。

国際競争力指数=(輸出額−輸入額)/(輸出額+輸入額)

数値は-1(完全な輸入財)から1(完全な輸出財)の間の値をとり、大きいほど国際競争力があると判断されます。

リンク先の図210は、日本の国際競争力指数(全体及び食料品)の推移を示したものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2021/01/210_boekishushi.pdf

日本全体(全産業)の国際競争力指数は1990年初頭には0.2前後と高い国際競争力を示していましたが、変動を伴いながら低下傾向で推移しており、2010年代初頭には0を下回り(つまり貿易収支が赤字となり)、最近も0前後の水準となっています。

これに対して食料品については、一貫して大幅な輸入超過で推移しているものの、2000年代に入ってからは、なだらかながら上昇傾向を示しています。

つまり、日本の産業全体が国際競争力を喪失しつつあるなかで、食料品については徐々に国際競争力を高めている状況が伺えます。

経済学によると、国際競争力を決定するのは比較生産費です。例えば(単純化していえば)日本の農業の国際競争力は、アメリカの農業との比較だけではなく、日本国内の製造業と比較した生産費によっても規定されます。

つまり、日本の農業の国際競争力が高まるということは、日本の製造業の国際競争力低下につながるというのが経済理論です。経済のプロである「大機小機」氏はご存じでしょうが。

[データの出典]財務省「貿易統計」

https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm

[参考文献]

齋藤之美、齋藤勝宏「国際競争力指標とその推計について」(季刊『創価経済論 集』Vol.XL,No.1・2・3・4)

https://core.ac.uk/download/pdf/230391596.pdf

出所:

F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-

No.210、2021年1月27日(水)[和暦 師走十五日]

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

(購読(無料)登録もこちら↑から)

(過去の記事はこちら↓に掲載)

https://food-mileage.jp/category/mame/