東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故から、間もなく丸10年を迎えます。その間、特に被害が大きかった三県(岩手、宮城、福島)の経済はどのように推移してきたでしょうか。

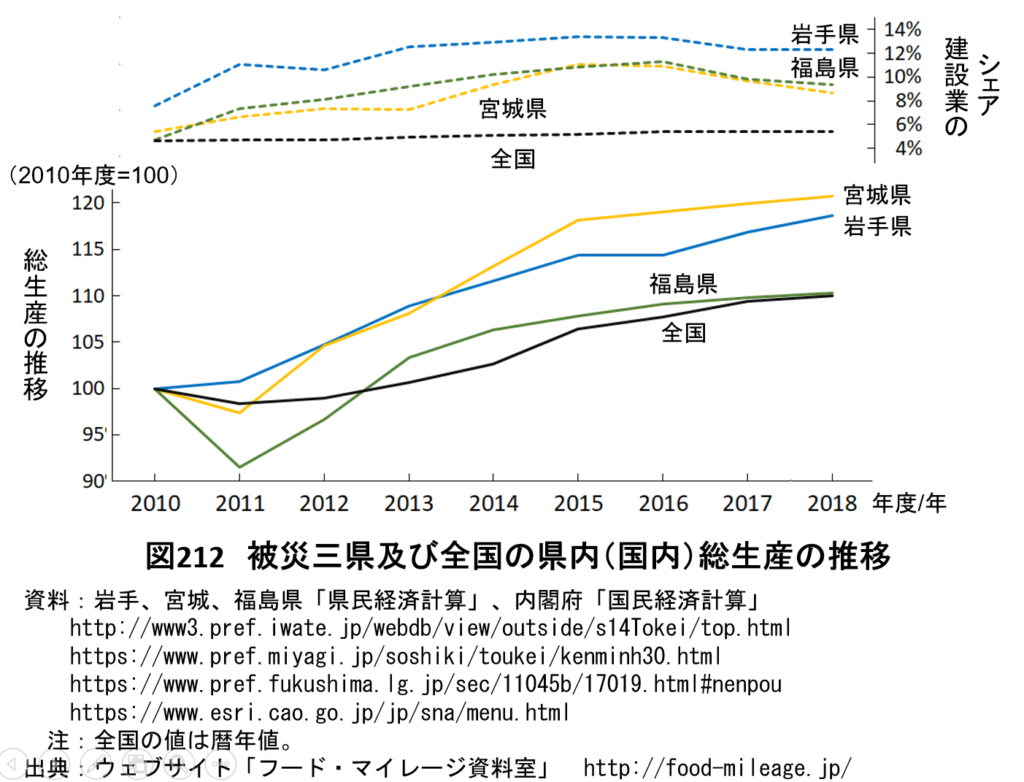

リンク先の図212の下半分は、三県及び全国の県内(国内)総生産の推移を、震災前の2010年を100とした指数で示したものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2021/02/212_kenGDP.pdf

全国のGDPは2018年には110となりました。つまり経済は10%成長したのです。

これに対して被災三県のGDPは、2011年には岩手を除いて落ち込んだものの、その後回復し、おおむねね全国の水準を上回る成長を続けてきました。ただし福島については、最近はほぼ全国と同水準となっています。

グラフの上半分は、GDPに占める建設業の割合です。

全国のシェアがほぼ5%台で推移しているのに対して、被災三県ではおおむね10%前後という、全国平均の倍の水準で推移してきました。つまり、被災三県が達成してきた相対的に高い経済成長は、いわゆる復興事業に支えられてきたものだったのです。

震災から10年を経過し、復興事業も新たなステージに入ります。被災三県においては、大規模公共事業等に依存することのない、内発的な発展がより重要となってくるものと思われます。

そしてこのことは、実は被災三県に限られたことではなく、日本の各地域が等しく直面している課題でもあります。

[資料]

岩手県『県民経済計算』

http://www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s14Tokei/top.html

宮城県『県民経済計算』

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/toukei/kenminh30.html

福島県『県民経済計算』

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/17019.html#nenpou

内閣府『国民経済計算』

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html

出所:

F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-

No.212、2021年2月26日(金)[和暦 睦月十五日]

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

(購読(無料)登録もこちら↑から)

(過去の記事はこちら↓に掲載)

https://food-mileage.jp/category/mame/