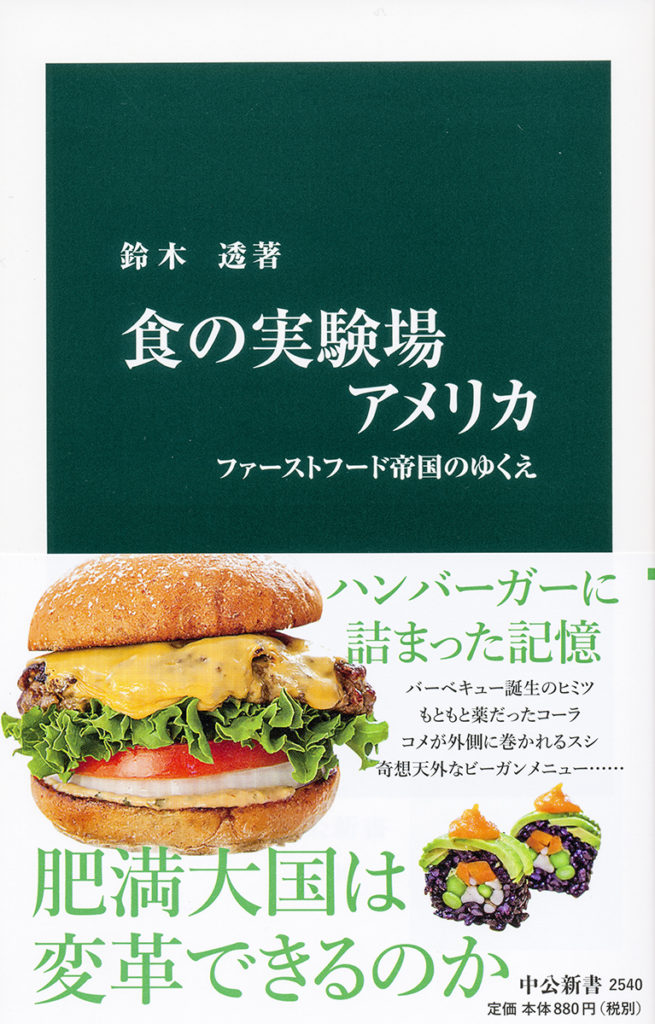

−鈴木 透『食の実験場アメリカ−ファーストフード帝国のゆくえ』(2019/4、中公新書)−

https://www.chuko.co.jp/shinsho/2019/04/102540.html

著者は1964年東京生れの慶應義塾大学法学部教授。アメリカ文化研究、現代アメリカ論を専攻する著者が注目したのが、アメリカの食でした。

アメリカの食と言えば、ハンバーガーやシリアル、コーラなど、あまり豊かではないイメージを抱いていたのですが、本書はそのような偏見を正してくれます。

アメリカでは、産業社会の中でファーストフードという画一化、効率化の圧力を受けつつも、独自のローカルフードを創造してきたというのです。

その一例がクレオール料理。植民地時代からの西洋、非西洋の混血文化が、ガンボーやジャンバラヤを生み出しました。

先住インディアンや東洋の食文化(SUSHIなど)も取り入れられました。

イギリスからの独立は、例えば輸入砂糖を原料とするラム酒から国産トウモロコシを原料とするバーボンへのシフトが進むなど、食習慣にも大きな変化をもたらしました。

また、進展する産業社会の能率至上主義(時間と労力の節約)の論理に応えるものとしてファーストフードが発展する中で、ヒッピー達を中心に身近な食べ物を基点とすること(ローカル志向)で、健康・環境を重視する新しいライフスタイルを模索してきた様子も描かれます。

そして現在(執筆当時)、トランプ政権下でアメリカ第一主義と分断が拡大するなか、多様性を体現してきたアメリカの食文化こそが、打開の糸口になるとしているのです。

著者は、最後に次のように訴えています。

「もっと食べ物を大切にしようではないか。見知らぬ人々をつなぐ食べ物を大切にすることは、恐らく人にやさしくすることなのだ。それは世の中を変える力になる」

出所:

F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-

No.214、2021年3月27日(土)[和暦 如月十五日]

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

(購読(無料)登録もこちら↑から)

(過去の記事はこちら↓に掲載)

https://food-mileage.jp/category/br/