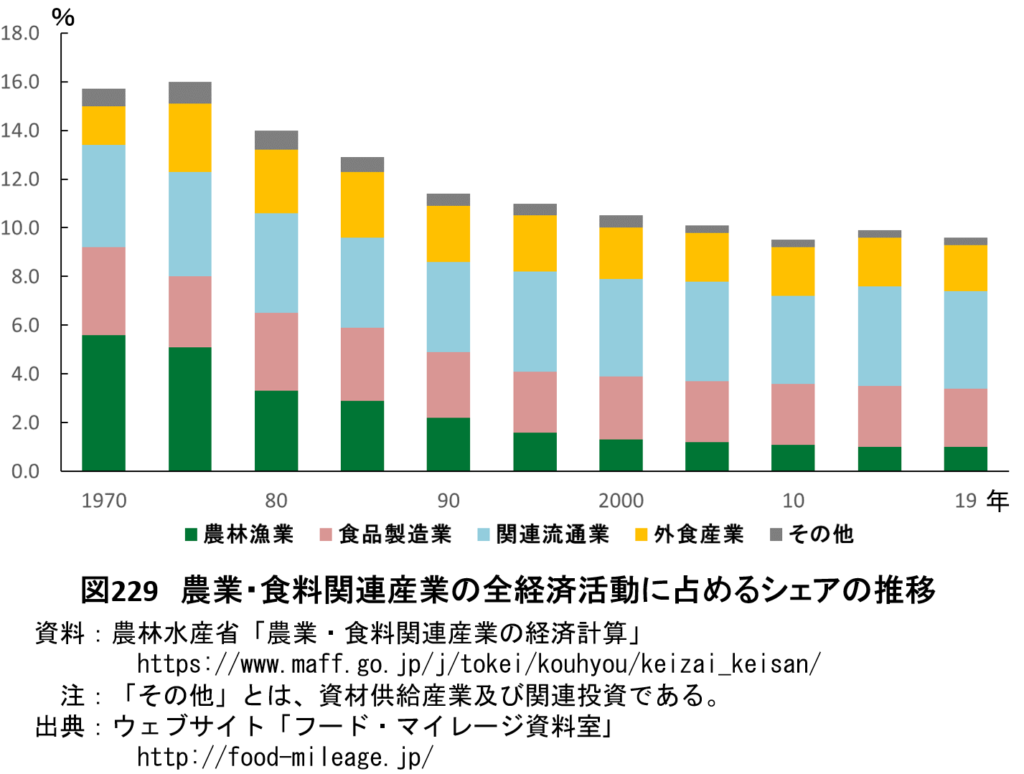

リンク先の図229は、農業・食料関連産業の国内総生産の、全経済活動(GDP)に占めるシェアの推移を示したものです。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2021/11/229_share.pdf

国内農林漁業のシェアは、1970年には5.5%でしたが2019年に1.0%へと低下しています。また、食品製造業や外食産業を含む関連産業全体では、同期間に15.6%から9.6%へと同様に低下していますが、それでもGDP全体の約1割を占めています(なお、これには輸入原料を用いた加工品等も含んでいます)。

一次産業以外の関連産業のシェアが相対的に大きくなっていることが分かります。

国内農林漁業のシェアが低下傾向にあり、現在は1%という低い水準となっていることについて、悲観的に(あるいは批判的に)捉える見解もありますが、それは必ずしも妥当とは言えません。

というのは、経済の成長に伴って経済の中心が第一次産業から第二次産業、さらには第三次産業へと移行していくことは歴史的に普遍的にみられる法則(ペティ=クラークの法則)です。

現に主要先進国における第一次産業のシェアはいずれの国でも1〜2%となっていますが、だからといって、アメリカやフランスの国内において第一次産業の重要性を否定するような意見があるとは、寡聞にして聞いたことはありません。

なお、これは一次産業に限った話ではありませんが、私たちは、そろそろ大きいことがいいことだという意識(成長信仰)を変革すべき時期に来ているのかも知れません。

ちなみに作家・市民運動家の森まゆみさんは、「下町には『小粋』『小体(こてい)』『小ぎれい』など、小さいことが良い意味を持つ言葉が多い」と話されています。

[資料、参考]

農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/keizai_keisan/

森まゆみ、松久 寛『楽しい縮小社会』(2017.6、筑摩書房)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480016515/

出所:

F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-

No.229、2021年11月5日(金)[和暦 神無月朔日]

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

(購読(無料)登録もこちら↑から)

(バックナンバーはこちら↓に掲載)

https://food-mileage.jp/category/mame/