◇フード・マイレージ資料室 通信 No.234◇

2022年1月17日(月)[和暦 師走十五日]配信

────────────────────

◆ F.M.豆知識 高騰する世界の食料価格

◆ O.カレント 上堰米のお酒

◆ ほんのさわり 小松理虔『地域を生きる』

◆ 情報ひろば ブログ更新、イベント情報等

────────────────────

阪神・淡路大震災から27年。南太平洋のトンガ沖での大規模な噴火により国内でも津波警報が発令されました。また、大量に放出された噴出物が地球環境と農業に影響を与えることが懸念されています。さらに新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が国内で急拡大中(実効再生産数は低下傾向に転じたとのデータもありますが)。

本メルマガは、時の流れを体感するため、和暦の朔日(新月)と十五日(ほぼ満月の日)に、登録下さった皆様に配信しています。

◆ F.M.豆知識

食や農に関連して、特に私たち消費者にちょっと役に立つ、あるいは考えるヒントになるデータをコツコツと紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/mame/

−高騰する世界の食料価格−

元日付けの日本経済新聞3面には「食料高騰、世界を揺らす」との大きな見出し。

異常気象、バイオ燃料需要の増加、コロナ禍による人手不足等により国内でも食品価格が上昇していますが、途上国では政治的なリスクも高まっている等の内容です。

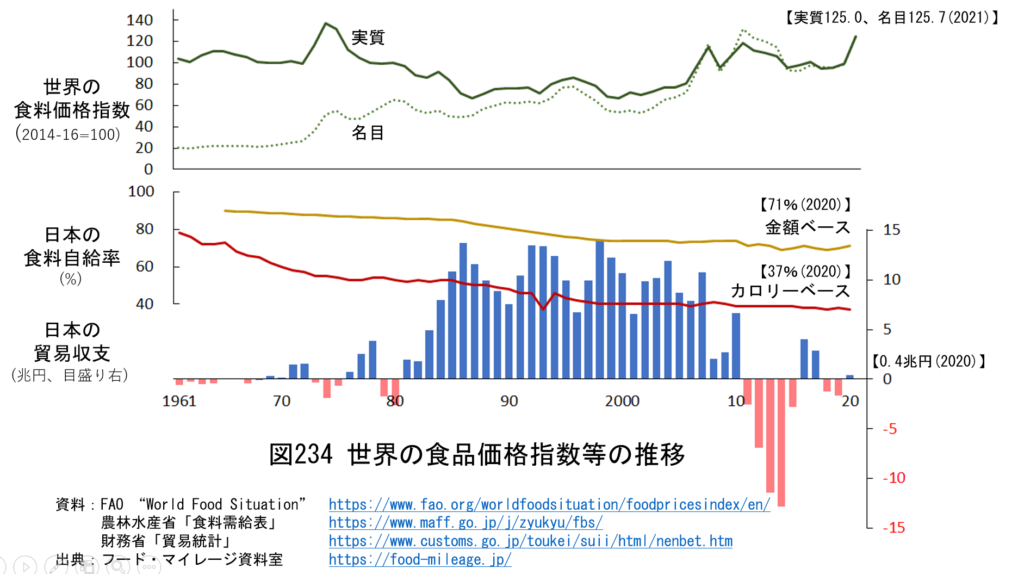

リンク先のグラフ上段の折れ線グラフは、世界の食料価格指数の推移です。

https://food-mileage.jp/wp-content/uploads/2022/01/234_PriceIndex.pdf

これによると、世界の食料価格指数(実質)は1974年をピークに下落し、比較的低い水準で推移していたものの、2000年代後半から上昇に転じ、さらにここ2年で急騰して2021年には10年ぶりの高い水準となっています。

一方、日本の食料自給率は、1960年代にはカロリーベースでも70%以上ありましたが、現在(2020年)は37%に低下しています(金額ベースでは71%あるものの同様に低下傾向で推移)。

このように食料自給率が低下傾向で推移するなかでも、冷害により米不足となった1993年(前々年のフィリピン・ピナツボ火山の噴火と関連があるとされています。)を除いて食料供給に大きな不安が生じるがなかったのは、日本経済全体に購買力があり、安定的に食料を輸入できていたことによります。

ところが、棒グラフにあるように日本の貿易黒字は2000年代後半から急速に縮小し、2010年代に入ってからはほとんど赤字で推移しています。この背景には生産拠点の海外移転もありますが、日本経済は、かつてのように安定的に食料を輸入できる実力を喪失しつつある懸念があります。

[データの出典]

資料:FAO “World Food Situation”

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

農林水産省「食料需給表」

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/fbs/

財務省「貿易統計」

https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/nenbet.htm

◆ オーシャン・カレント−潮目を変える−

食や農の分野で先進的かつユニークな活動に取り組んでおられる方や、食や農に関わるトピックスを紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/pr/

−上堰米のお酒−

http://www.yauemon.biz/SHOP/117606.html

福島・喜多方市山都にある本木上堰(もときうわぜき)とは、江戸中期に12年の歳月をかけて山腹に造成された素掘りの用水路で、300年近くの間、地域の棚田に水を供給してきました。

維持管理には大変な手間がかかり、地元農家の減少・高齢化等のため、存続の危機に瀕するようになってきました。堰がなくなると地域での米作りは不可能となり、水源涵養や国土保全の役割も担っている棚田も維持できなくなります。

そこで、地元の有志の方たちによる「基樹・早稲谷 堰と里山を守る会」は、毎年5月、首都圏を中心に毎年50年ほどのボランティアを募集し、協力して堰さらいや水路の補修などを行ってきました。

この棚田のお米(コシヒカリ)を使って作られた純米酒が「上堰米のお酒」です。1本あたり200円が「守る会」に寄付されます。棚田や水路を守るために「飲んで応援」しませんか。

なお、活動の中心となっている浅見彰宏さんには、1月18日(火)【明後日】の「第7回食と農の市民談話会」で話題提供頂く予定です(後述の「情報広場参照)。

◆ ほんのさわり

食や農の分野を中心に、考えるヒントとなる本を紹介します。

(過去の記事はこちらに掲載)

https://food-mileage.jp/category/br/

−小松理虔『地方を生きる』(2021.1、ちくまプライマリー新書)−

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480683922/

著者の小松理虔(こまつ・りけん)さんは、1979年福島・いわき市小名浜の生まれ。

東京の大学への進学、上海での日本人教師等を経て、高校卒業後10年ぶりに地元に戻り、現在は「ローカル・アクティビスト」として様々な活動をされています。

その中心となっているのが、ウェブマガジンの創刊、オルタナティブスペース「UDOK.」の開設といった「場づくり」です。誰かと出会っていい時間を過ごすことで、様々な課題についての議論の端緒となり、結果として社会との関わりや公共性が生まれるというもの。

その場合に大切なことは、あえて「ふまじめさ」を取り入れて面白がることだそうです。

あらゆる地域は、一朝一夕には解決しない「課題の現場」でもあります。地域の魅力だけではなく課題も引き受け、まずは自分が面白がってプレイヤーとなることが、ローカルをアクティブに楽しむ秘訣とのことです。

2011年3月の原発事故は、著者にとって「食」を根本的に考えるきっかけとなりました。

仲間と東電福島第一原発沖で魚を釣って汚染度を測定し、SNS等で発信するという活動(「うみラボ」)を始めたのが2013年。そして放射性物質がほとんど検出されなくなってからは、地元の食の魅力を発信する活動にシフトしています。原発事故に対する怒りと、福島の海の幸を楽しもうとすることが、著者の中でしっかりと両立しているのです。

著者によると、「ローカルはあなたの人生を楽しむためにこそある」とのこと。

地方では自分のライフスタイルを選び取れる可能性(無駄、余白)が大きいとしています。その一方でローカルの「クソ」な実例(所得の低さ、女性軽視、同質性など)への言及もあります。

また、コロナ禍で「リモート」を体験したことが「ローカル」を問い直す機会となったとも。

さらに、「究極のローカル、究極の現場とは『自分の人生』。ローカルについて考えることは自分の人生を考えること。ローカル・アクティビストとは、人生を楽しもうとするすべての人たちに当てはまる肩書」とも述べています。

個人的には、2018年秋に故・大江正章さん達とともに「UDOK.」を訪ねた時のことを思い出しました。

◆ 情報ひろば

拙ウェブサイトやブログの更新情報、食や農に関わる各種イベントの開催情報等をお届します。

▼ 拙ブログ「新・伏臥慢録」更新情報

○ 2022年が明けました。[1/16]

https://food-mileage.jp/2022/01/16/blog-357/

▼ 縮小社会研究会(京都市)でフード・マイレージについて話題提供させて頂きます。

第60回研究会「フード・マイレージについて」

日時:2022年1月17日(月)、19:30〜21:00【本日です】

場所:オンライン

(詳細、問合せ等↓)

http://shukusho.org/data/60announcement.pdf

▼ 筆者が関心のあるイベント等を勝手に紹介します。

既に満席の場合等がありますので、参加を希望される際には必ず事前に主催者等にお問い合せ下さい。

○ 第7回 食と農の市民談話会(Season2)

日時:2022年1月18日(火)19:00〜21:00【明日です】

話題提供:浅見 彰宏さん(福島・喜多方市)「有機農業の意義と可能性」(仮題)

場所:オンライン

主催:NPO市民科学研究室

(詳細、問合せ等↓)

https://www.shiminkagaku.org/agrifoodmeeting02_202201/

○ ネーネーズ無観客ライブ配信

日時:2022年1月23日(日) 20:00〜(延期振替公演)

場所:那覇市からオンライン

(詳細、問合せ等↓)

https://twitcasting.tv/c:nenez/shopcart/126652?fbclid=IwAR3c9cGpfohALXlPFcLQfd0Nfixo9Td-NsVl3FtdDSR3nQepwHhQzQiJPKA

────────────────────

*米令寺忽々のコツコツ小咄。

「温暖化対策に付ける薬はないのかな」

「風邪薬が効くんじゃない?」

「えっ、どういうこと?」

「せき、たん(石炭)を止められるかも」

CO2さえ減らせばいい訳ではないと、私は思っていますが。

コツコツ小咄は拙ウェブサイトにも写真入りで掲載しています。

https://food-mileage.jp/category/iki/

* 次号No.235は2月1日(火)[和暦 睦月朔日]に配信予定です。和暦でも新年を迎えます。

より役立つ情報発信等に努めていきますので、読者の皆さまのご意見、ご要望をお聞かせ頂ければ幸いです。

* 和暦については、高月美樹さん『和暦日々是好日』を参考にさせて頂いています。いつもありがとうございます(2022年版も求めさせて頂きました)。

https://www.lunaworks.jp/

* 本メルマガは個人の立場で配信しており、意見や考え方は筆者の個人的なもので、全ての文責は中田個人にあります。

────────────────────

◆ F. M. Letter −フード・マイレージ資料室 通信−【ID;0001579997】

発行者:中田哲也

(購読(無料)登録はこちらから)

https://www.mag2.com/m/0001579997.html

発行システム:『まぐまぐ!』

https://www.mag2.com/

バックナンバー

https://food-mileage.jp/category/mm/

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

ブログ「新・伏臥慢録〜フード・マイレージ資料室から〜」

https://food-mileage.jp/category/blog/