2020年1月11日(土)。

岩手・一ノ関駅に着いたのは9時44分。西口を出ると最り空で空気は冷たく、道路には雪が残っています。

駅前の三賢人像(大槻玄沢、磐渓、文彦)、一関陣屋跡、旧沼田家武家住宅(一関市指定文化財)を見学した後に、集合場所の駅東口へ(150円の入場券が必要でした)。

集まっていたのは、関係人口増加プロジェクト Re: 来人 VOL.3 岩手県陸前高田市ツアーの参加者の皆さん。

昨年12月16日(月)に東京・木場で開催されたワークショップ(WS)に参加し、 魅力的な現地の方々の話を伺って、今の日のツアーに参加することとし たのです。

ちなみに私は、福島県以外の東日本大震災の被災地はほとんど訪ねたことがありません。

スタッフを含め約30人を乗せてバスは出発。

主催者からの挨拶に続き、マイクが回されて参加者一人ひとりから自己紹介。

東北の被災地に何度も通っておられる方や初めての方、復興関連の事業等に関わっておられる方、地域づくりに関心のある高校生など様々。

ほとんどは首都圏からの参加ですが、仙台や福島の方も。

バスは北上高地を抜けて海沿いに出て、気仙沼から陸前高田へ。

12時前に昼食会場のでもある「りくカフェ」に到着。天候は晴れ、一ノ関よりもだいぶ暖かいようです。

震災後、多くの人が仮設暮らしを余儀なくされるなか、地元の方達が始めたコミュニティカフェです。

開放的な木造の建物で、大きな壁には訪れた支援者の方たちのサインなども。

健康のためには食生活が大切とい う話を伺いながら、健康ランチを頂きました。

豚肉の味噌焼きにカジキのハニーマスタ ード、紅白なます、キャベツと青菜の塩昆布和え、深炒り玄米入りご飯。

お吸い物には、丸々とした大きな牡蛎!地元・広田湾の名産だそうです。

ご馳走様でした!

食事の後は、徒歩数分でPECHKA : Cafe & Libraryへ。

1年前、地元の建設会社がオープンした地域の居場所は、地元産を中心とした木材が多用された建物。中央には立派なペチカが揺えられ、PS(湿気調整による放射冷暖房)も設置されていてます。

棚には、住民の方達が「読んでもらいたい」本の棚も。

長谷川順一社長から話を伺いました(全ての文責は中田にあります)。

「自分で4代目。震災の時は社屋は流され社員にも犠牲になった。呆然とする間もなく復興の事業に関わることとなり、原発事故を受けてエネルギー事業を立ち上げた」

「ここは自然エネルギーを全身で受け止められるモデルルーム。

森林が適切に管理されていないため川の水量が減る一方、地滑りが起きやすくなっている。今年は河原での新しいイベントを立てるなど、 ライフワークとして森と木に関わっていきたい」

バスに戻り、同乗して下さったNPO 高田暮舎(たかだくらししゃ)の岡本翔馬理事長が説明して下さいます。

「越前高田市では当時の24,000人のうち1800人が犠牲に。その後も他の被災市町村ほどではないが人口は減り続けている。

12.5mの防潮堤を建設し、市中心部は10m以上かさ上げし区画割をしているが、。しかし見えるとおり更地のままの土地が多い。この数年間で、家族の事情等が変わった人も多い」

14時過ぎにリアスターファームに到着。

ハウスは鉄骨よりも低コストという地元産の木材が使われ、労働軽減等のために独自に工夫した二段のイチゴ棚が設けられています。

やはり東京でのWSに参加して下さった太田祐樹さんが待っていて下さいました。

「岩手県の研究センターで、この地域でしかできない作型を研究・開発し、自ら新規就農した。

今はまだ始めたばかりで、市内のケーキ屋さんに直接販売するだけの生産量しかない。現在、別に300坪のハウスを整備中で、夫婦と従業員で4000万売り上げるモデルを構想。

人材育成(技術習得)も必要。本気で意欲のある方に来て頂き、 一緒に産地を創り上げていきたい」

東京でのWSに続き、今回も試食させて頂きました(ご馳走様でした!)。

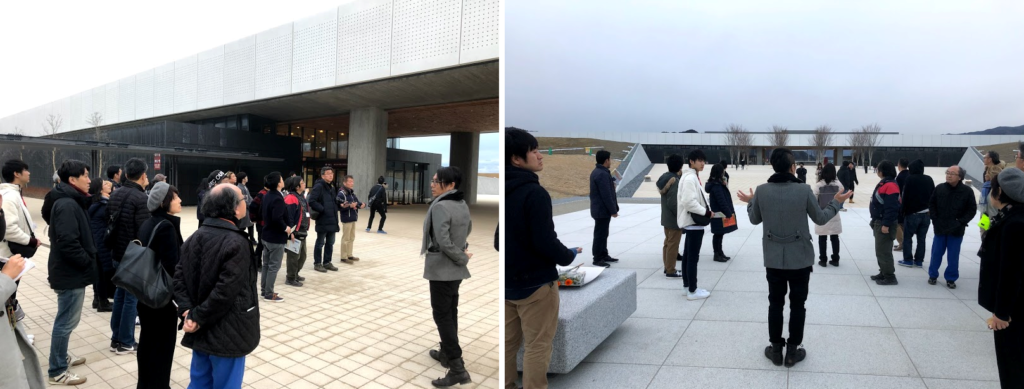

15時ちょうどに東日本大震災津波伝承館(いわて TSUNAMI メモリアル)へ。

岩手、宮城、福島各県に一ヶ所ずつ整備されている国営追悼・記念施設で、道の駅も併設。

ちなみに以前の道の駅(タピック)は、震災遺構として近隣に遺されています。

ここでは1時間ほどのガイドツアーに参加。説明は警報が出た場合に避難ルートから始まりました。

大画面での津波の映像やひしゃげた消防車等の展示に、心が重くなります。

「正常化の偏見」(目の前に迫ってくるまで危険を認めようとしない人間の心理)という説明パネルが印象に残りました。

説明員院の方は

「震災と津波の事実と教訓を共有することで、自然災害に強い社会の実現に向けてともに取り組んでいきたい」と締めくくられました。

建物を出て、施設の検討段階から関わっておられたという岡本代表が説明・案内して下さいます。

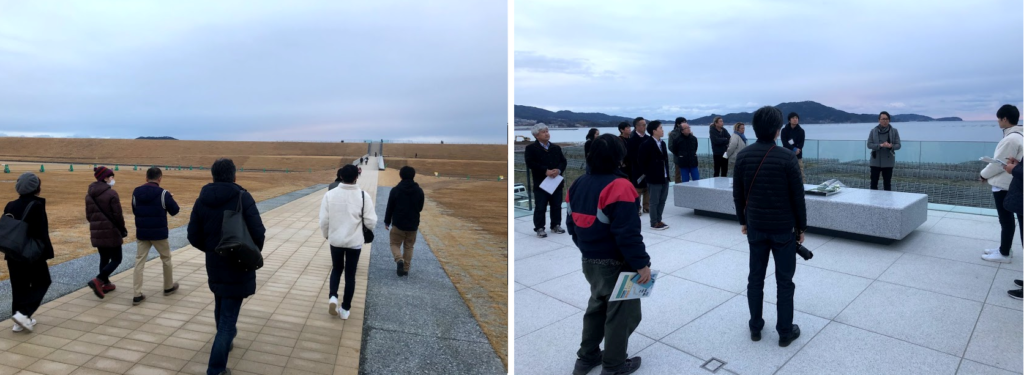

大きな摺り鉢状のロケーションは、祈りの場であることを象徴しているとのこと。

海に向って真っすぐの道が続いています。

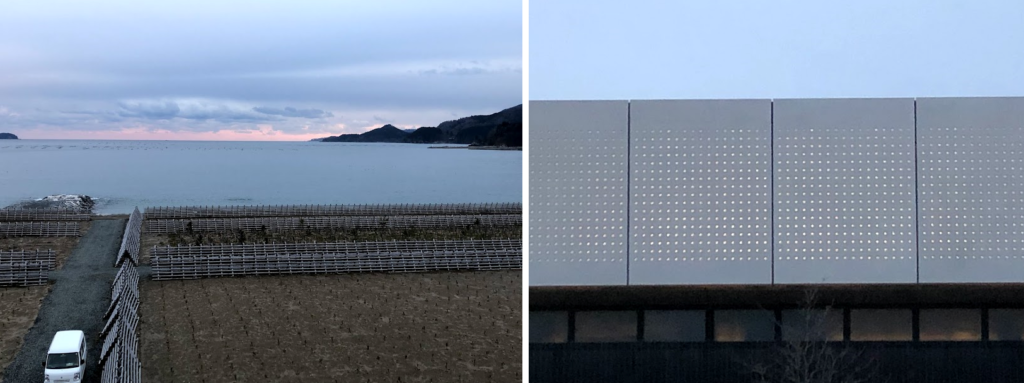

海が望める防潮堤の上には、献花台が設けられています。手を合わせる人の姿も。

松原も、数十年かけて復元が進められているとのこと。「奇跡の一本松」も遠望できます。

次第に暗くなってきました。

伝承館の上部の壁には穴が開いていて、中から光が漏れていました。穴の数は、岩手県における犠牲者の数と同じ6255 個とのこと。

この日の宿泊場所でもある箱根山テラスへに到着したのは17時頃。

すっかり暗くなり冷え込んできましたが、建物の中に入ると、赤々と燃えるペレットストーブのお陰で暖かく快適です。

再び長谷川社長の話を伺いました。

「木と人を生かす宿泊・滞在施設として2014年9月にオープン。

将来世代も含めて健やかに生きていけるように、地域の木質資源をいかし、エネルギーも経済も地域で循環する暮らしの実現に取り組んでいる。

大学のゼミや企業研修のワークショップ等にも使ってもらっている」

「毎年夏には、西村佳哲さん達をお呼びして『箱根山学校』を開催するなど、様々なイベントも実施している」

「アートやデザインの要素も、この町に取り入れていきたい。いつまでも被災地とばかり言われたくはない」と強く語られました。

引き続き、高田暮舎の松田道弘さんの進行により、岡本代表と、移住して地元の建設会社で働いている久保玲奈さんから、高田での暮らしについての話を伺いました。

久保さんは、

「6年間通った後に移住し、地元建設会社に勤務。豊かな四季の中で充実した生活を送っている。小さな町なのでお互いの顔が見える。高田が好きということを誠実に地元の方に伝え続けるこ とが大事」等と話されました。

岡本代表によると、

「小さな町だから多くの人たちの期待が手にとるように分かる。首都圏ではあり得なかった幸せなポジション」

「どっぷりと浸かるだけが関係人口ではない。関わり方はそれぞれ。いったん日常の暮らしに戻った後で、高田のことを忘れずに1回でも検索してくれれば関係人口」 とのことです。

さらに、陸前高田市広田町を拠点に活動されているNPO法人SETの皆さんも登壇。

地元の中高生と首都圏等の大学生により、民拍事業など様々なプロジェクトを実施されているそうです。

漁業に携わっている方、市議をされている方など、それぞれ充実した生活を送っておられる様子がうかがえました。

19時前に近くの料理屋さんに移動し、中華料理で懇親会です。

高田の方達と、あるいは参加者同士で盛り上がりました。

外に出ると、丸くて大きな月が輝いています。

有志の方たちは、コンビニでワインなど買い込み、箱根山テラスに戻って2次会を23時過ぎまで。

ペレットストーブで暖まりながら、充実した初日のスケジュールは終了です。(続く)