2021年も8月15日がめぐってきました。鎮魂と慰霊、そして平和を祈念する日です。

それにしてもここ数日の「記録的な」豪雨続きは、先日の第6次IPCC報告書にもある気候変動が、まさに身近なものとなりつつあることを実感します。

全国的なコロナ感染拡大に伴って職場の勤務体制もシフト変更があり、先週11日(水)がテレワークとなり12日(木)は出勤。

終業後は、雨がぱらつく中、久しぶりに東京・お茶の水のサンクレール・マルシェを覗いてみました。

先日の第3回「食と農の市民談話会」にも参加して下さったSさん(国内外の流通関係で起業された方)のブースで、タイとパレスチナの石鹸、青森りんごのけんぴ(ドライフルーツ)を求めさせて頂きました。

そのまま神田に移動し、47都道府県レストラン・箕と環 -MINO TO WA- でオードブルを作って頂きました。

群馬産の鶏肉とジャガイモ、千葉産の豚肉、岡山の魚介など、いつもながら産地と生産者にこだわった美味しい料理の数々。持ち帰って家族で美味しく頂きました。ご馳走様でした。

さて、少し前のこととなりますが、7月28日(水)の終業後は(一社)ピープルズ・プラン研究所(東京・飯田橋)で開催された「戦後研究会」に参加。

テーマは「小田実の思想」で、課題図書(読んでくるもの)は『被災の思想、難死の思想』(朝日新聞社、1996年)です。

実は小田 実(おだ・まこと)さんとは個人的なご縁があり、子どもの頃からお名前だけは親しく存じ上げていました。直接、面識を頂く機会はないままでしたが、懐かしい思いもあってこの日の研究会に参加したのです。

解説は、原発再稼働反対運動等にも携わっておられる天野恵一さん。

反戦・反軍の観点からの防災組織についてご自身で書かれたペーパーも配って下さいました。会場参加は7名ほどで多くはオンライン参加です。

本書は、終戦の1日前に大阪大空襲を体験した小田さん(当時、中学1年生)が、60代になって今度は阪神・淡路大震災の被災者となった経験をもとに、国や行政、防災と自衛隊、市民運動のあり方等について論評したもので、小田思想の集大成ともいえる内容とのことです。

興味深い研究会でした。

2021年7月23日には平和の祭典・五輪が開会。その期間中の8月8日には広島、閉幕直後の9日には長崎で、それぞれ76回目の原爆の日を迎えました。

総理大臣の挨拶読み飛ばしや遅刻でネット等は盛り上がりましたが、むろん、本当に大事なことは別のところにあります。

8月11日(水)の19時からは、NPO市民科学研究室(市民研)主催の市民科学特別講座「TV科学番組を語り合う」第21回にオンライン参加。

取り上げられた番組はNHK「フランケンシュタインの誘惑-原爆誕生 科学者たちの“罪と罰”」。関連して2018年に放映されたBS1スペシャル「“悪魔の兵器”はこうして誕生した〜原爆科学者たちの心の闇〜」についても話し合われました。

原子爆弾という非人道的な兵器がどのように開発され使用されたか、科学者たちの名誉欲や野望などが、証言等を含め赤裸々に描かれています。

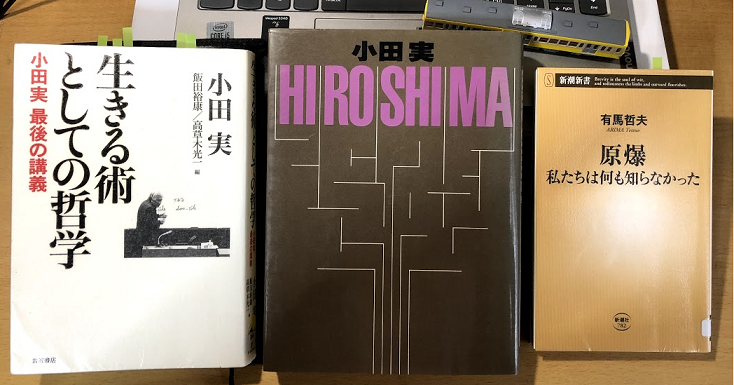

並行して読んだ有馬哲夫『原爆-私たちは何も知らなかった』では、開示された公文書をもとに、政治家の思惑(議会対策や戦後体制構築など)も大きかったことが冷徹に分析されています。

そのようななかで再読したのが、小田 実さんの長編小説『HIROSHIMA』。

国籍も人種も、それまでの人生のありようも全く異なっている登場人物たち(撃墜され捕虜となっていたアメリカ原住民出身の爆撃機搭乗員、朝鮮半島出身者、南方からの留学生、恋人の子を身ごもっている日本人女性など)に唯一共通するのは、1945年8月6日朝に広島にいて被爆したこと。

加害者も被害者も、差別者も被差別者もなく、等しく「難死」を強いられたのです。

この小説には、絶対平和主義(「殺すな」)と市民主義(「われ=われ」)という小田さんの思想が、濃厚に表れています。

『生きる術としての哲学-小田実 最後の講義』は、2002年に慶應義塾大学で行われた特別講座の記録です(小田さんは2007年に75歳で逝去)。

「実際の現場のなかでどう生きるか、どのようにものを考えるかが重要。『される側』(被爆者、拉致家族など)に立たなければ『現場』はわからない」

「世の中は、ワン、ツー、スリーと全部パッと変わることはあり得ない。徐々にしか変わらないことは自明。

それでも、それぞれ「現場」で考えている人たちが有機的に連関しながら、小さなことからでも、いろんな試行錯誤を続けていくことで答えを出していけるだろう」

受講者との質疑応答(小田さんの生の声を聞いているようです)を含め、多くの至言に溢れています。

近年、スペイン・バルセロナ市や韓国ソウル市における市民自治が注目されていますが、小田さんは、その先鞭をつけていたと言えるのかも知れません。