2021年8月10日(火)、第3回 食と農の市民談話会がオンライン開催されました。複雑な食と農の課題を「自分ゴト」にすることをねらいとした会です(毎月第2火曜日開催、全6回)。

定刻19時を回り、主催者であるNPO市民科学研究室の上田昌文代表から開会あいさつ。今回も20名ほどが参加して下さっています。

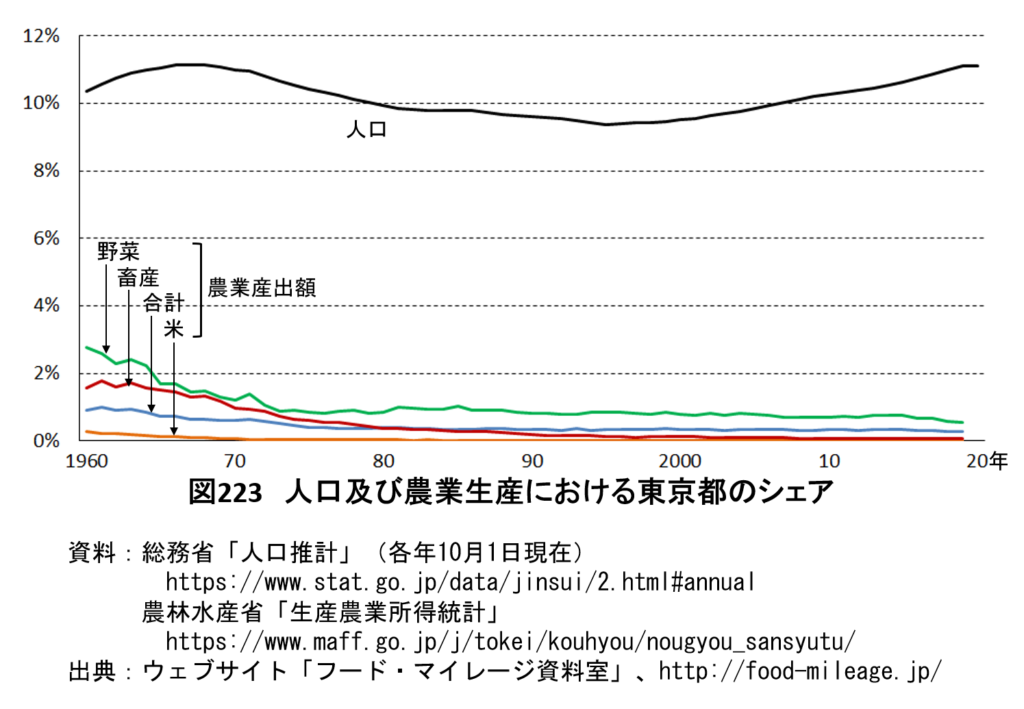

まず、進行役の中田(黒子)から、月2回配信している個人のメルマガからグラフを一つ紹介(拙メルマガのバックナンバーはこちら)。

2000年頃から再び東京都への人口の一極集中が進む中、農業生産に占める東京都のシェアは一貫して低下。望ましい国の「カタチ」づくりのためには地方分散が必要ではないか等と説明。

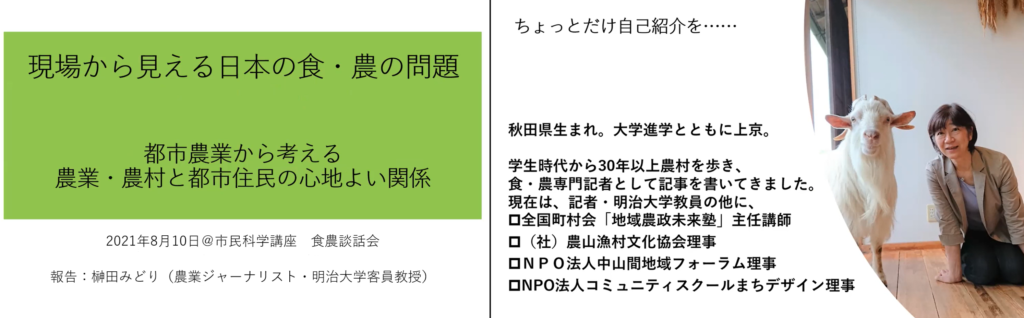

そしてこの日のゲストである榊田みどりさんから、「現場から見える日本の食・農の問題」と題して話題提供を頂きました。

榊田さんは秋田県の出身。日本各地の農業の現場を歩かれている経験と知見を踏まえ、農業ジャーナリストとして新聞など様々なメディアを通じて発信されている方。

現在は明治大学農学部客員教授、NPO法人コミュニティスクールまちデザイン理事等を務められているほか、農林水産省の「女性の農業における活躍推進に向けた検討会」座長、「養鶏・鶏卵行政に関する検証委員会」委員等も務められています。

ちなみに榊田さんは「専門は何か」と聞かれた時には、「現場」と答えられるそうです。

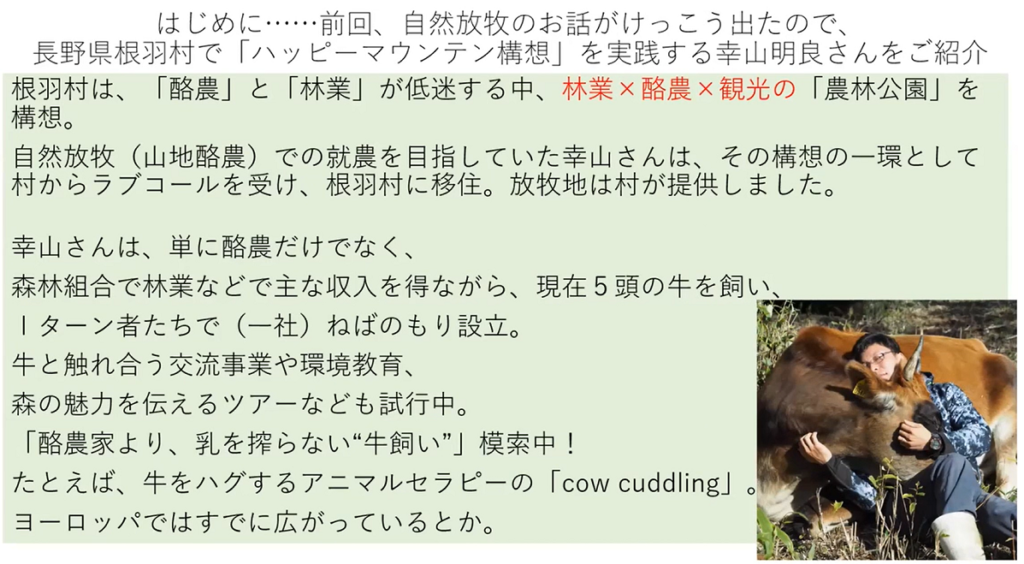

前回(谷さつきさんのお話)を受けて、放牧の話から始まりました(以下、文責は中田にあります)。

「長野・根羽村では、移住・新規就農して自然放牧(山地酪農)に取り組んでいる若い方がいる。

農業を単一の産業ではなく、他の地域資源や福祉・教育・景観保全等と組み合わせた『農業×〇〇=新たな産業』という取組みが各地で広がっている」

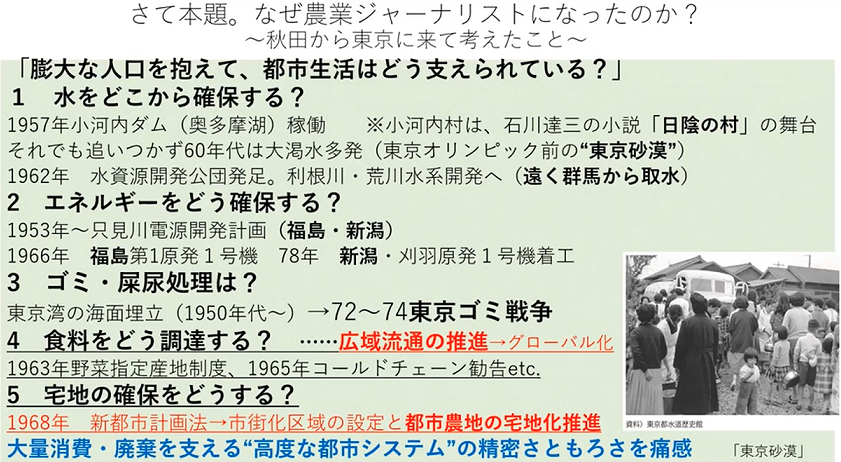

「秋田から東京に出てきて、膨大な人口がどのように支えられているかを考えるようになった(水、エネルギー、ゴミ、食料、宅地)。農水産物の広域流通・加工度向上により食生活も変化している。季節性がなくなり、どこで生産されたかも分からなくなっている」

「消費者、農業者それぞれに被害者意識がある。

消費者は、農家は自給用には農薬を使っていないと考えており、農業者は外見が悪いと消費者は買ってくれないと思っている。このねじれに橋を架けるようなことができないかと、農業ジャーナリストを目指すようになった」

「今日は、都市における農家と消費者の関係について振り返っていきたい。

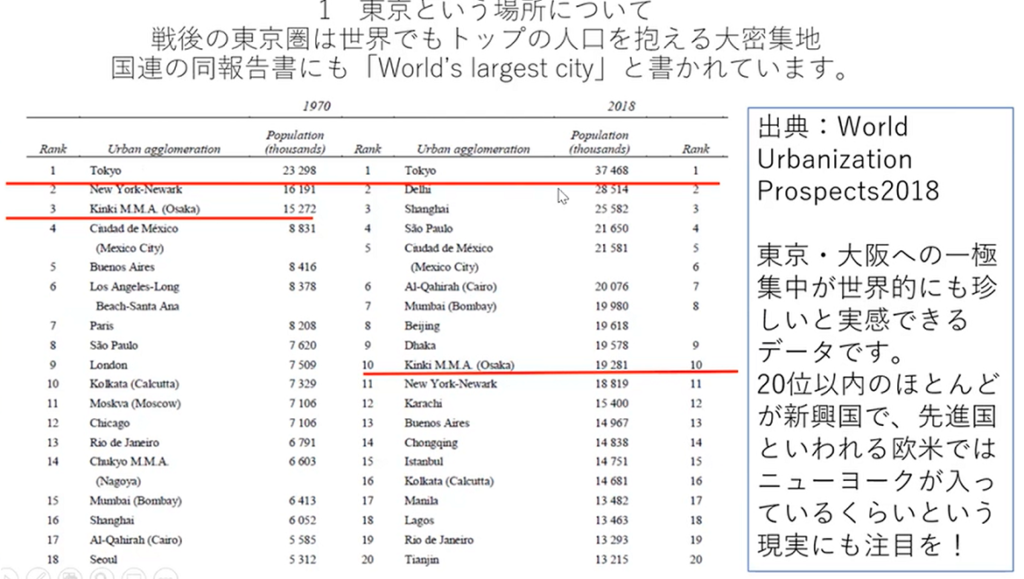

なお、国連統計によると、東京圏は1960年以降、世界でもトップの人口を抱える密集地」

「日本の都市農業問題は『農業』ではなく『宅地』問題から始まり、何度か都市農業不要論の高まりもあった。

1968年の新都市計画法では、市街化区域内農地は「おおむね10年以内に宅地化すべき」と

され、1972年には宅地並み課税が導入された。さすがにこれには都市農家の反発も強く、1974年には生産緑地制度、75年には納税猶予制度が導入された」

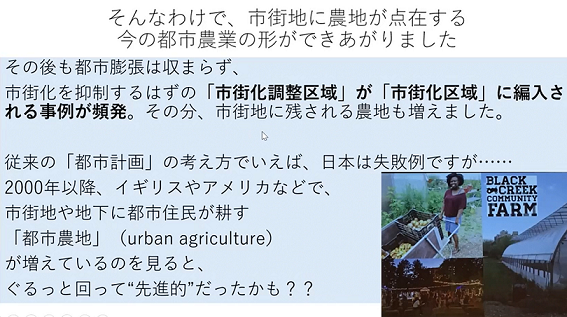

「これらを経て、市街地内に農地が点在するという現在の東京の姿ができあがった。これは従来の都市計画の考え方からは失敗とも言える。

しかし、第1回の小谷あゆみさんの話にもあったように、近年欧米の都市部で食料を生産する取組みが増えているのを見ると、かえって『先進的』だったと評価できるかもしれない」

「対立ではなく理解・共生を目指し、小規模でも生き残れる農業経営のあり方を模索してきた都市農家のなかから、6次産業化、地産地消、地域に開かれた農業など新しい農業スタイルが生まれてきて、全国に拡がりつつある。

例えば練馬区で始まった農業体験農園は、民間企業による市民農園ビジネスの展開にもつながっている」

「2000年代に入り日本が人口減少社会に転換するなか、都市計画制度も見直され、都市農地は多様な役割を果たしているものとして都市計画に積極的に位置づけられるようになった。

2015年には都市農業振興基本法が成立し、自治体等では非農家出身者を含む『農の担い手』を育成する動きも活発化している」

「都市に農業は必要かという声は農業者の間にもある。しかし都市に農業はいらないという論理は、日本に農業はいらない、食料は輸入すればいいといった国際分業論につながる」

「国連によると、2007年に世界の都市人口が農村人口を上回った。歴史上経験のない時代に入っている」

「一方で、2022年には多くの生産緑地がその期限を迎え、都市農業はどれだけ存続できるかという大きな懸念もある」

「東京の食料自給率はカロリーベースで1%。いずれにしても、都市は農村からの食料供給があって初めて成り立つ存在であることは間違いなく、都市農業から、都市と農村の心地よい関係についてもう一度考えたい」

後半は、参加者の間で質疑応答・意見交換です。

この日も定刻の21時にいったん閉会した後、可能な方には残って頂き30分ほど延長しました。

「新しい農業の形が見えてくるようで面白かった。まずは自分でも体験農園等に参加してみたい」との感想を述べられた方。

「一般の市民でも農業と関わっていけると感じた。生活文化としての農(祭りなど)についても継続的に伝えていくことで、より理解が進むのでは」とのコメントも。

東京生まれ・東京育ちでマンション住まいと言う男性からは

「これまで、スーパーに並んでいる野菜など、どこでできたものか分からないのが当たり前と思っていた。駅まで土の上を歩くこともない。自然と切り離された生活を続けていると心身に不調が出てくるのではないかと感じている」との感想に、榊田さんからは

「中山間に移住したある若い人が、都会では頭と指先以外使わない、鈍感にならないと生きていけないと言っていたのが印象に残っている。私自身、若い頃は地方暮らしに息苦しさを感じていたが、現在は逆に人間関係のなかで暮らしたいという若い人が増えている」

「IT技術者等も、農業にも携わりながらリモートワークできるのではと感じた。都会での知的ワークだけでは疲れてしまう」との感想の一方、農家に婿入りした知人が「農家の知恵はすごい」と感服していたとのエピソードを紹介して下さった方も。

農家になるにはハードルが高いという印象があるとの質問には、榊田さんは「農地法の規制もだいぶ緩和されてきている」として、神奈川・秦野市での取組み等を紹介して下さいました。

大阪で民間の市民農園を利用されているという女性からは

「都市農地の税制などは知らなかったので驚いた。海外の都市農業の話は興味深かったが、農地がないところでどのような人が主導しているのか」との感想と質問。

榊田さんからは「2019年に東京・練馬区で開催された世界都市農業サミットに来られたのは、行政マンや大学教員、NPO等の方。無人販売機等で安価に野菜等が供給されている様子に驚いていたのが印象的だった」。

「日本の都市農地税制については、明治の地租改正以来の歴史的経緯(公有地が少なく私有地中心)があるのでは。また、地方分散を目指すにしても当面のリスクヘッジも重要」等と摘される方。

海外を含む流通関係に携わり、御茶ノ水でのマルシェにも出展されている男性からは

「日本農業は、価格が安すぎる国内消費だけでは難しい。一方、海外では日本産食品だけではなく農業技術(者)へのニーズもある」とのコメント。

関連して、イスラエルの農業(かん水)技術を研究し海外輸出も目指している大学の事例を紹介して下さった方も。

21時半を回って終了。

参加者の多くにとって最も身近な「現場」である都市農業を中心とした話題は、それぞれの方が興味を持って受け止めて下さったようです。榊田さん、有難うございました。

なお、当日の榊田さんの説明資料を含む動画は、市民研HPから有料で視聴できます。この拙いブログで紹介できたのはごく一部ですので、興味を持たれた方はぜひご覧下さい。

さて、次回(第4回)の食と農の市民談話会は、9月8日(火)、同志社大学教授の大和田順子さんから「市民協働による関係人口づくりを通じた持続可能な社会づくり(仮題)」とのテーマで話題提供を頂きます。

民間企業やNPOでの経験も豊富な大和田さんからは、多くの地域の事例など興味深い話が伺えると思います。

多くの方の参加をお待ちしています。