イスラエルとハマスとの「戦争」が始まって5ヶ月が過ぎました。

ガザ地区では女性・子どもを含む多くの人命が喪われ、飢餓などの人道危機も深刻化していると報道されていますが、私自身、実態がよく理解できていないというもどかしさを感じる日々です。

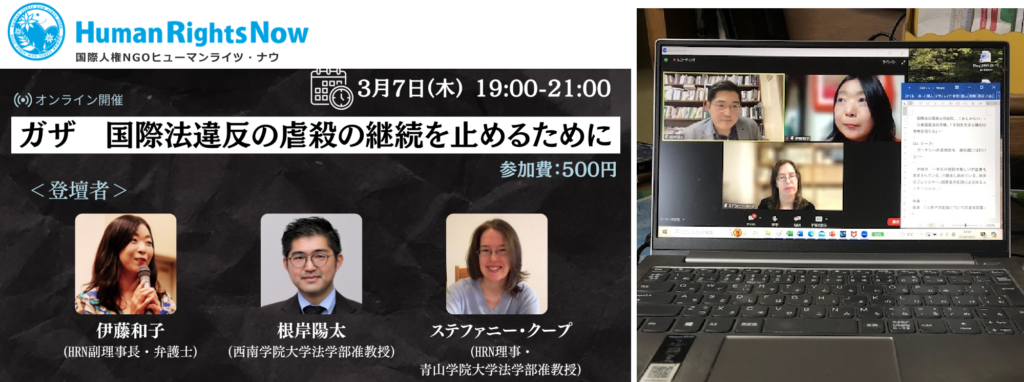

2024年3月7日(木)の夕刻は、ヒューマンライツ・ナウ(HRN)主催のオンラインセミナー「ガザ 国際法違反の虐殺の継続を止めるために」を視聴。

HRNは、世界で今も続く深刻な人権侵害をなくすために法律家、研究者、ジャーナリスト等のが中心となって2006年に発足した日本を本拠とする国際人権NGOです。

まず、伊藤和子さん(HRN副理事長)からガザの現状について総括的な説明(文責は全て中田にあります)。

「東京都23区の6割くらいの面積に200万人が居住しているガザで、極めて深刻な人権侵害が起きている。イスラエルの軍事作戦はパレスチナ人全体の生存を脅かしており、国際法の観点からも即時停戦を求める」

続いて登壇したステファニー・クープさん(HRN理事、青山学院大・法学部准教授)は、「ガザで起きている国際犯罪とICCの役割」と題して報告。

「2002年から活動を開始した国際刑事裁判所(ICC)は、史上初の常設の国際刑事裁判機関。締約国は120か国(アメリカ、ロシアは署名したが批准していない。中国、インドは非締約国)。国際司法裁判所(ICJ)は国家の責任を扱うのに対して、ICCは個人の刑事責任を扱う」

「日本政府は、パレスチナの事態におけるICCの捜査を応援することを表明すべき。国際法に絶望せずに、行動を続けていきたい」

根岸陽太さん(西南学院大・准教授)からは「ジェノサイド・占領と国際司法裁判所(ICJ)の役割」について報告。

「ICJは1946年に発足した国連の主要な司法機関。

昨年12月29日、南アフリカは、ジェノサイド条約に基づく共通利益を有する第三国としてイスラエルを提訴。公開弁論が行われ、1月29日に仮保全措置命令が出された。この影響を受けて伊藤忠はイスラエルの軍需企業との覚書を破棄。

国際法には限界はあるが、企業や市民の意識・連帯が国際法に実効性を与える」

最後に伊藤さんから「国際社会は国だけがつくるものではない。これからも皆さんと声を上げていきたい」との発言があり、この日のセミナーは終了です。

3月8日(金)の朝は、都内でも数センチの積雪。

翌9日(土)の午後は、東京・西新宿の常圓寺祖師堂で開催されたロータスシネマに参加。

この日、上映されたのは『ガザ・サーフ・クラブ』(2016年、ドイツ)。

戦争と経済封鎖が続く「監獄」のようなガザで、自由を求めるように海でサーフィンに興じている若者たち(女性も)の姿を描いたドキュメンタリ。「波は別世界に連れて行ってくれる」との言葉が印象的です。

この映画から8年後の現在、ガザの浜や出演された方たちの現状は、どのようになっているのでしょうか。

3月10日(日)の午前中は、東京・清瀬での大竹道茂さん(江戸東京・伝統野菜研究会)の講演会に参加(別掲予定)した後、東京・国立へ。

赤い三角屋根の「旧国立駅舎」では国際女性デーのパネル展示。ピアノ演奏も。

少し時間があったのでたましん歴史・美術館を見学。多摩地方の史書が充実しています。

ビルの6階にあるNHK学園くにたちスクールからは、青空の下、多摩から丹沢にかけての美しい山並みが望めました。

この日13時30分から開催されたのは、オープンスクール「パレスチナのちいさないとなみ」。

講師の高橋美香さん(写真家)は20年来パレスチナに通い、現地の過程に居候して「暮らし」の様子を記録して来られた方。『パレスチナの ちいさな いとなみ』『ママとマハ』等の著作もあります。

昨年5月には個人主催の「談話会」でお話をしてもらったこともあります。

会場に入ると、テーブル上には、パレスチナ製品をフェアトレードで扱っておられるパレスチナ・オリーブのパンフレットと、オリーブオートミールのクッキーを配って下さっています。

この日は、昨年12月から本年2月にかけて、久しぶりにイスラエル経由でヨルダン川西岸地区を訪問された報告会。現地で撮影された写真や動画を映写しながら、正にパレスチナの現下の情勢についてお話をして下さいました。

なお、美香さんのお話の特徴は、ほとんどが固有名詞入りということ。かつて居候等でお世話になった方、その家族、親しい友人など。亡くなられた方もいらっしゃいます。

つまりこの日のお話の内容は、すべてが美香さん自身が経験した、あるいは美香さんが親しい方から聞き取った内容であるだけに、重みが違います。

(以下、文責は全て中田にあります。)

「昨年10月のハマスとの戦争開始以降、イスラエルでは観光客が激減し、クリスマス時期も閑散としていた。イスラエル在住のパレスチナ人の多くは失職状態にあり、滞在許可が取り消された人も。パレスチナ自治区からの出稼ぎにも行きにくくなっている。ところがイスラエル人たちは普通に酒を飲み、騒いでいる」

「パレスチナ自治区であるヨルダン川西岸地区も、実態としてはイスラエルが管理。自分の土地であっても自由に井戸を掘ることもできない。

しかも入植地がどんどん拡大されており、住居は接収され、道路はあちらこちらで封鎖され、停電が続いている。殉教者たちのモニュメントも破壊されている。

入植者は武器を持っており、多くのパレスチナ人が犠牲になっている。通りで遊んでいた8歳の男の子も殺された。昨年2月に殺された親しかった友人の墓参りもできた」

「ジェニンの難民キャンプも訪問したが、ここまで破壊されているのかと驚いた。毎日、毎夜のようにサイレンが鳴り、爆撃音や発砲音、軍用ブルドーザーが街を破壊する音が聞こえてくる。壊された道路を補修しても、またすぐに壊される。

空からは監視用ドローンの音がずっと聞こえていて、頭がおかしくなりそうだった」

確かに映写して下さった音声付きの動画では、甲高い金属音が途切れず、気持ちが悪くなりそうです。

「自治区内での仕事も激減している。世捨て人のようになってしまっていた友人、このままでは子どもたちが大人になれる気がしないのでキャンプを出たいとこぼす父親も」

「一方で、子どもができた人や学校に行くことを決めた女性も。祖父や父と同じように、未来のためにオリーブの木を植えている友人もいた。

以前に多くの方の支援を受けて植えたオリーブの木は大きく生長している。機会があれば見に行ってほしい」

「正直、大変なことばかりでしんどい。ガザはさらに比較にならない状況。

今日の話が、ニュースを見た時に、そこには一人ひとりが住んでいるということを実感してもらえるきっかけになればと思う」

会場との質疑応答では、イスラエル市民の現状についても質問がありました。

「イスラエル市民は十分に実情を知らされていない。停戦デモをあるが参加者は多くない。SNSで同情的な発信をしただけでも弾圧されるなど、声を上げたくても出せない状況。

多くの市民はハマスを倒すためには仕方がないと思っている。仮に政権が変わっても基本的は変わらないのではないか」

約2時間、美香さんは、時折り出そうになるため息をこらえるように、淡々と話して下さいましたが、それでも美香さんの「しんどい」思いは、ひりひりと伝わってきました。

正直、個人的には「救いがない」という感想が残りました。

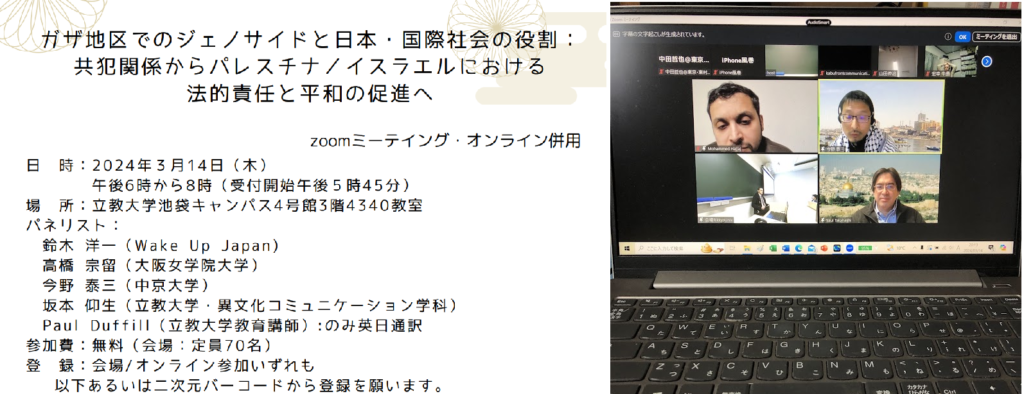

3月14日(木)の夕刻は「ガザ地区でのジェノサイドと日本。国際社会の役割」と題するシンポジウムに参加。立教大学の会場とオンラインでのハイブリッド開催です(私はオンライン参加)。

「救い」を感じたのは、日本の学生や若者によるデモ等が、大手商社がイスラエルの軍事企業との覚書を終了させたとの報告。さらに現在は、イスラエルに武器製造ロボットを供給している企業への反対署名を集めているとのこと。

パネリストの一人(学生)の

「パレスチナの人たちは、私たちが何をしているかをちゃんと見ている。声を上げ続けることが重要」との言葉が、強く心に残りました。

(ご参考)

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

メルマガ「F.M.Letter-フード・マイレージ資料室通信」(月2回、登録無料)

https://www.mag2.com/m/0001579997