2025年のGW後半は、今年も福島・喜多方市山都へ。

本木上堰(もときうわぜき)の春の浚い(農業用水路の清掃・管理作業)は、私は2022年から連続して4回目の参加です(昨年の模様はこちら)。

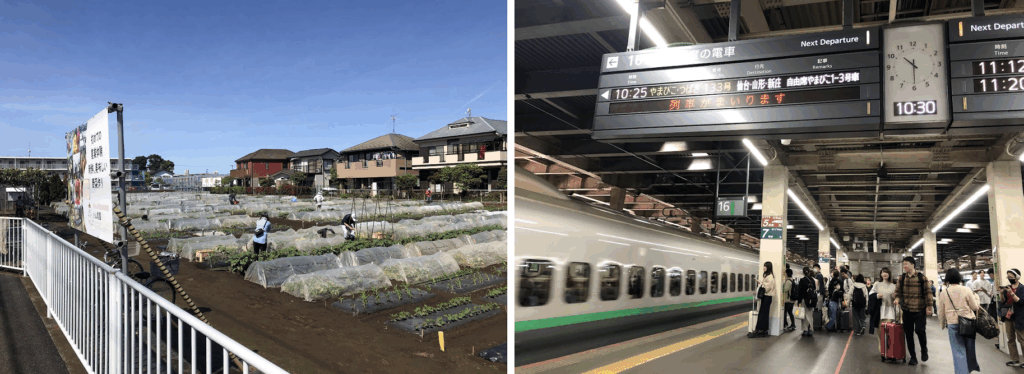

5月3日(土)の東京地方は、前日の悪天候と打って変わって快晴に。青空の下、自宅近くの体験農園では多くの方が農作業に励んでいます。

ところが最初のバスが10分遅れ、予定の武蔵野線に乗れなかったために大宮での乗換え時間は5分しかありません。慌てて新幹線ホームに駆けあがると、定刻10時25分発やまびこ133号も8分遅れ。毎日何度もネットをチェックして予約できた指定席に、無事に座ることができました。

11時25分頃に郡山着、待合室でおむすび。早めに乗車したので私は座れましたが、12時15分発の会津若松行き快速は首都圏の通勤電車並みの混雑。やがて窓の向こうに磐梯山。会津に帰ってきました。

会津若松に13時20分着、13時38分発に乗り換えて山都駅に14時15分着。主催者(本木・早稲谷 堰と里山を守る会)の大友 治さん達が出迎えて下さいました。

埼玉から参加されたベテランのNさんの車に乗せて頂き、まずは宿泊場所でもある本木会館(活性化施設)に荷物を置き、いいでのゆへ。途中、山道を選んで棚田の様子などを説明して下さいました。

早い時間なので温泉はまだ空いています。内風呂からも大きな窓を通して新緑が見えます(露天風呂もあります)。山都そばが100年フード(文化庁)に認定されたとのポスターも。

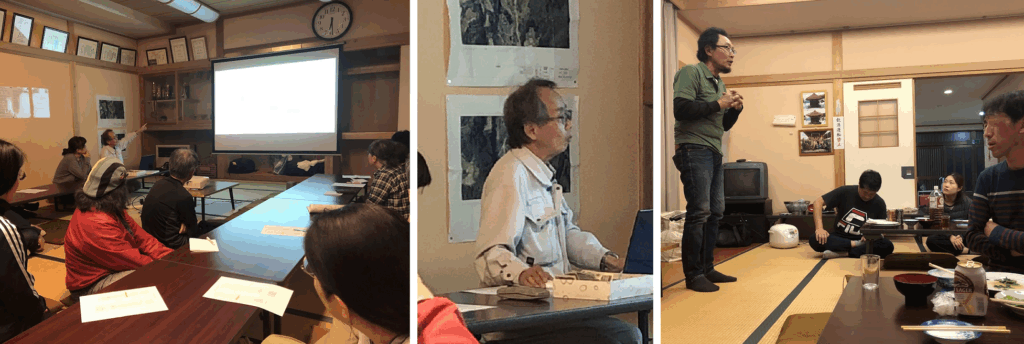

18時から本木会館で受付とオリエンテーション。ちなみに参加費(2泊3日の食事・宿泊代)は合計で5000円です。

大友さんがご自身で撮影した写真等を映写しながら、説明して下さいました(文責・中田)。

「2022年8月の豪雨は激甚災害に指定されたものの復旧工事が遅れており、上流部からの取水は不可能で、行政からは1年間の休耕と収入保障も提案されたが、結局、仮設ポンプを再利用して作付けを行うことになった」

「今回の堰浚いは実際に水を流す下流部に重点化する。ただ、記録的な大雪のせいで倒木が多く、例年の本木チーム、早稲谷チームと別に伐採班、特殊班を設け、チェーンソー等も使ってできる限り上流部まで倒木の撤去を行う」とのこと。

さらに本木上堰の歴史についても説明して下さいました。江戸時代中期の1736年に着工、12年かかったそうです。「丁場割」という工法が採用されたとのこと。

浅見彰宏さん(ひぐらし農園)の挨拶で懇親会がスタート。

首都圏からの参加者が多く、福島市や仙台市、京都市から参加されている方も。

山菜の天ぷらやお浸し、「上堰米のお酒」ほか会津の珍しい地酒など。ちなみに私は地元酒蔵の純米酒「東村山」を持参。たらふく頂きました。ご馳走様でした。

気が付くと24時を回っており、翌日の本番のために慌てて寝袋に潜り込みました。

翌5月4日(日)の朝は、生憎と雨が落ちています。朝6時頃から女性陣が中心になって自炊の朝食を準備して下さいました(有難うございます)。

チーム毎に8時に集合し、各自スコップとフォークを携えて軽トラ等に分乗して現場に向かいます。この日の参加者は、当日参加の人、地元の方を含めて全体で47名(他に賄い班として6名の地元の女性)とのこと。

本木チームは、最下流部から堰を浚いながら上流に遡っていき、途中で早稲谷チームと合流する計画だそうです。

断続的に細かな雨が落ちてきます。雨合羽を脱いだり、着たり。

最下流部のコルゲート菅部分は、ボランティアで堰浚いするのは初めてだそうです。

あちらこちらに、堰に倒れ込んでいる倒木があります。太いものは伐採班にお願いし、細いものは手で除去していきます。枯れているものも。

落ち葉や枯れ枝、たまった泥をフォークやスコップで浚い、斜面の下の方にできるだけ遠くまで投げるのはなかなかしんどい作業ですが、水が流れ始めるのを見ると嬉しくなります。

足元にはナガハシスミレ、キバナイカリソウ等の珍しい野草。山桜やミツバツツジも咲いています。

水路の中には、タゴガエルやトウホクサンショウウオの卵塊も。

11時30分頃に午前の作業は終了。

スコップ等を置いて石上峠まで歩きます。午後の作業量はまだまだ残っているようです。

石上峠には本木上堰の説明板があり、棚田の展望地もあります。水が張られた田んぼにはおびただしい数のオタマジャクシ。

軽トラ等に分乗して早稲谷会館へ。

昼食は恒例のカレーライス。お代わりして頂きました。浅見さんのところの犬たちの姿も。ちなみに段ボールに入っているのは小田原から来られたHさんの差し入れの夏ミカン。疲れた体に酸味が沁み込んできます。

座敷に上がって少々昼寝。

13時頃に作業を再開する頃には、陽が射してきました。

水路にはコンクリート張り、土堀りのままの箇所もあります。道路を横断している部分の蓋を上げてみると、大量の枯葉が溜まっています。小柄で体の柔らかい地元の女性が潜り込んで取り除いてくれました。

隧道の入り口は土手が高くなっているため、落ち葉や泥を投げ上げることができません。そのため土手が低くなっている場所までバケツリレー方式で運んでいましたが、結局、フォークでリレー方式で吐き出すようにしました。

この頃には、かなりの量の水が流れ始めました。ちなみに下の方を見ると、かなりの急な斜面に身がすくみます。

早稲谷チームと合流し、15時30分頃に全員で記念撮影して作業は終了。予定していた部分は完了できたとのことです。

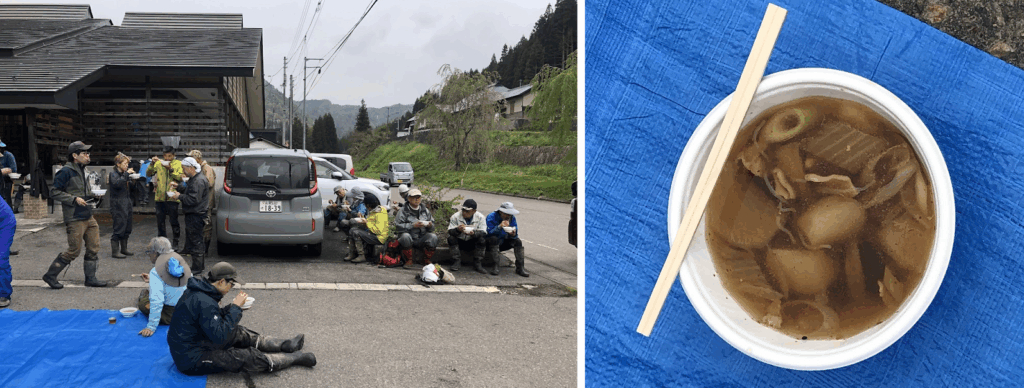

早稲谷会館での慰労会は、これも恒例の豚汁。ブルーシートを出したのですが、また雨が落ちてきて慌てて片づけました。

本木チームの面々はいったん本木会館に戻り、お風呂セットと着替えを持って温泉(いいでのゆ)へ。そして18時過ぎに再び早稲谷会館に集まり、交流会です。

昨夜以上のご馳走です。地場野菜の煮物やゼンマイの酢味噌和え。タラの芽、コシアブラ、コゴミ、アスパラガス等の天ぷら。昨夜以上の地酒も。

改めての自己紹介のお題は「若気の至り」。ユニークな話題に笑いが途切れません(皆さん、話がうまいな~)。

お題を出した浅見さん自身の「若気の至り」は、30年近く前にこの地に移住・新規就農されたことと発言。さらに会場が沸きます。

私のローマ法王ネタは今イチだったかも知れません。

翌5日(月・祝)は快晴。

雪をかぶった飯豊山は、山岳信仰の場にふさわしい神々しい姿です。

全員で朝食の準備。昨日の反省からスクランブルエッグ(ぐちゃぐちゃ卵)の調理と、後片付けを他の男性と手分けして担当。

朝9時に全員が本木会館前に集合。この日は雑木林再生プロジェクトです。

まず、昨年コマ打ちして積んでおいたシイタケのホダ木の積み直し作業。

なお、浅見さん宅の犬たちは作業の間、熊などが近づかないよう警戒監視の任に当たってくれています。

黒いシートを外すと、もう椎茸が出始めています。断面を見ると白い菌糸が全体に回っていることが分かります。

少し離れた場所に井桁上に組んで積んでいきました。昨年、付した里親のネームプレートはマジックが薄くなっていたので、書き直します。私のものもありました。本格的な収穫が楽しみです。

竹などで手づくりした虫ハウスは、今年は気温が低いせいか昨年ほど多くのハチが出入りする様子はありません。

ビオトープでの生きもの調査は、今年も横浜から子ども連れで参加されたご一家の担当。アメンボ、マツモムシ、カワニナなどがいたそうです。

浅見さん達チェーンソーが使える人は、間伐の作業。

あらかじめ目印のピンクのリボンが結ばれている樹にロープをかけ、チェーンソーで大方斬った後で数人でロープを引っ張って倒します。

その間、他の人は(私も)下草・ササ・灌木の刈り取りや、倒して切断した丸太の運搬など。

11時30分頃に作業は終了。本木会館まで下り坂を歩くと気持ちがいい。会館前で解散です。

希望者は、蕎麦どころ・山都でも一番おいしいとの評判もある茅乃庵へ。献立はざる蕎麦のみ。付け合わせの枝豆も甘くて美味です。

山都駅まで送って頂き、JR組は13時41分発の磐越西線にに乗車。会津若松で乗り換えて(何とか座れました)15時36分郡山着。

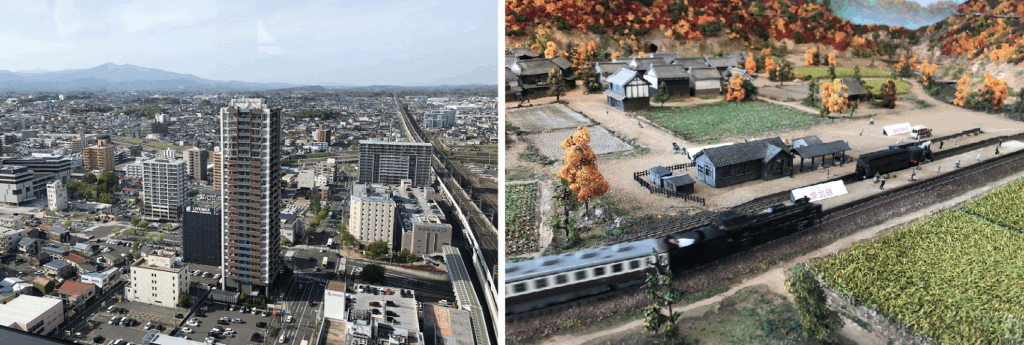

予約できた新幹線まで時間があったので、今回初参加だった東京のHさんに勧められた駅前の高層ビルの展望台へ。見事な眺望です。「科学」に関する展示も。明治時代の郡山駅を再現したNゲージのジオラマもありました。

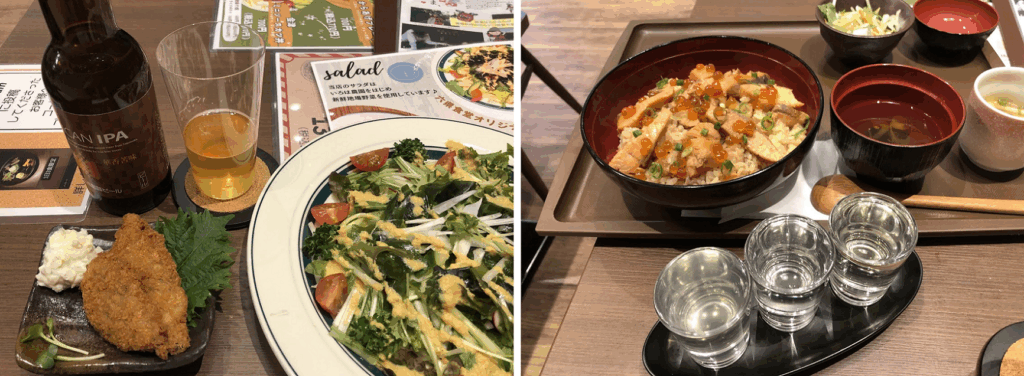

同じビル内に「東北六県食堂」というのがあったので、入ってみました。

福島の地ビール・地酒に地元野菜のサラダ、はらこ飯まで。重くなったお腹を抱えて17時16分発つばさ148号に乗車、自宅に着いたのは19時過ぎでした。

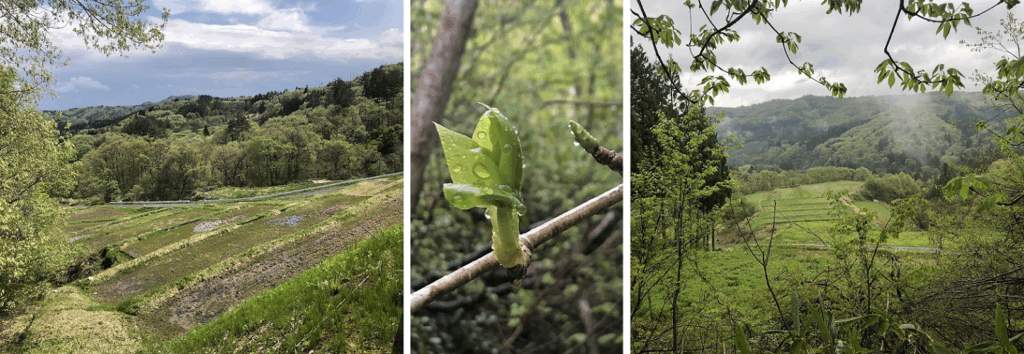

ややお天気には恵まれなかったのの、今年も見事な新緑を堪能できました。この景色を見たいため、私は毎年参加しているのかも知れません。

しかし美しい景色の背景には、中山間地域農村の厳しい現実があります。農家は高齢化・減少し、毎年のように災害に見舞われており、耕作されなくなった田んぼも、毎年、増えてきているようです。

折しも米の小売価格は高騰が続いています。

帰りの電車の中でHさんが漏らした「米が高いと不満を言う東京の消費者は、ぜひ農村に来て実際に米を作ってみてほしい」との言葉が、耳から離れません。

主催者、地元の皆様、今回もお世話になり有難うございました。皆さまどうぞお身体大切にお過ごし下さい。

(ご参考)

ウェブサイト「フード・マイレージ資料室」

https://food-mileage.jp/

メルマガ「F.M.Letter-フード・マイレージ資料室通信」

https://www.mag2.com/m/0001579997