【ポイント】

「つなぐ棚田遺産」とは、代表的な農村景観ともいえる棚田を保全・継承していくための取組みで、現在、全国で271か所が認定されています。

山や谷間の傾斜地に階段状に作られた棚田は、美しい農村景観の代表の一つです。日本の棚田の多くは長い歴史を有し、国民への食料供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等に大きな役割を果たしてきました。… 続きを読む

-より豊かな未来の食のために-

「F. M. Letter -フード・マイレージ資料室 通信-」のなかで、食や農の分野について先進的かつユニークな活動に取り組んでおられる方達やトピックスを紹介しています。(鋭意更新中)

【ポイント】

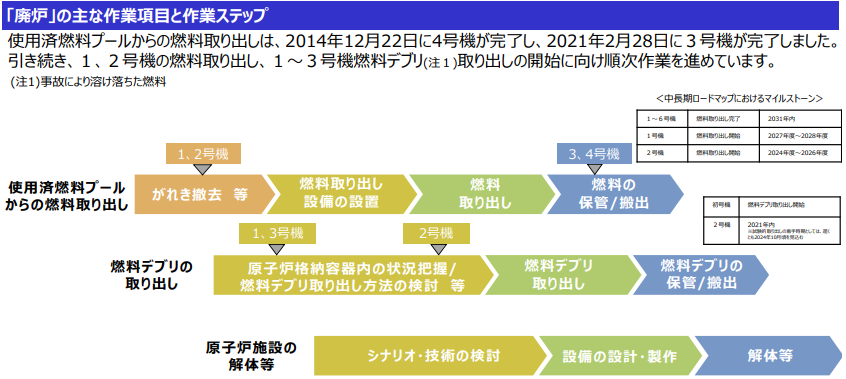

仮に当初の計画通りに進んでも「廃炉」が完了するまで今後30年程度を要します。さらに、核燃料デブリの取り出しは着手すらできていないなど、不透明さを増しています。

「廃炉」とは、原子力発電所の原子炉の運転を終了させ、施設を解体し、放射性廃棄物も処分してリスクのない状態に戻すことを指します。… 続きを読む

【ポイント】

生産・流通システムを資本主義経済の中にマッチングさせ、地域の農家と農業を守る画期的な取組みが行われています。

【ポイント】

私自身、東京・東村山市にある自宅近くの市民農園の一画を利用させて頂くことで、農作業の辛さと喜び、自然の恵みの有難さ等を実感しています。

私が住んでいる東村山市(東京・北多摩地方)には、市が開設した市民農園が3か所(合計で211区画、8,849平米)あります。1区画当たりの面積は約30平米、利用料は年間18,000円で2年毎に更新、抽選倍率は1.5〜2.3倍となっています。

なお、このほかに農業者自らが開設している市民農園が3か所、園主の指導の下に利用者が農作業を行う農業体験農園が7か所あります。… 続きを読む

【ポイント】

品川駅からほど近い東京食肉市場・芝浦と場に併設されている「お肉の情報館」には、食肉の歴史と人権についての展示もあります。多くの方に訪ねて頂きたい場所です。

【ポイント】

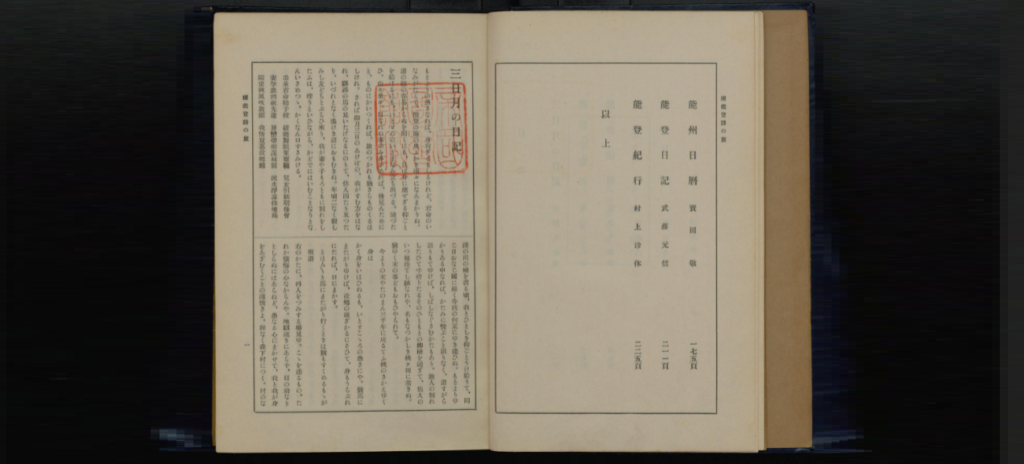

やさしいはずの能登の大地が、今回は牙をむきました。被災地では、厳しい現実を前に被災者同士が助け合っている様子も報じられています。

「能登はやさしや土までも」という美しい言葉があります。

能登では人だけではなく風土までも優しいという意味ですが、現実には深い雪に閉ざされるなどの厳しい自然環境の下で、互いに支えあいながら暮らしてきた能登の人びとの強さと温かさを表している言葉です。… 続きを読む

【ポイント】

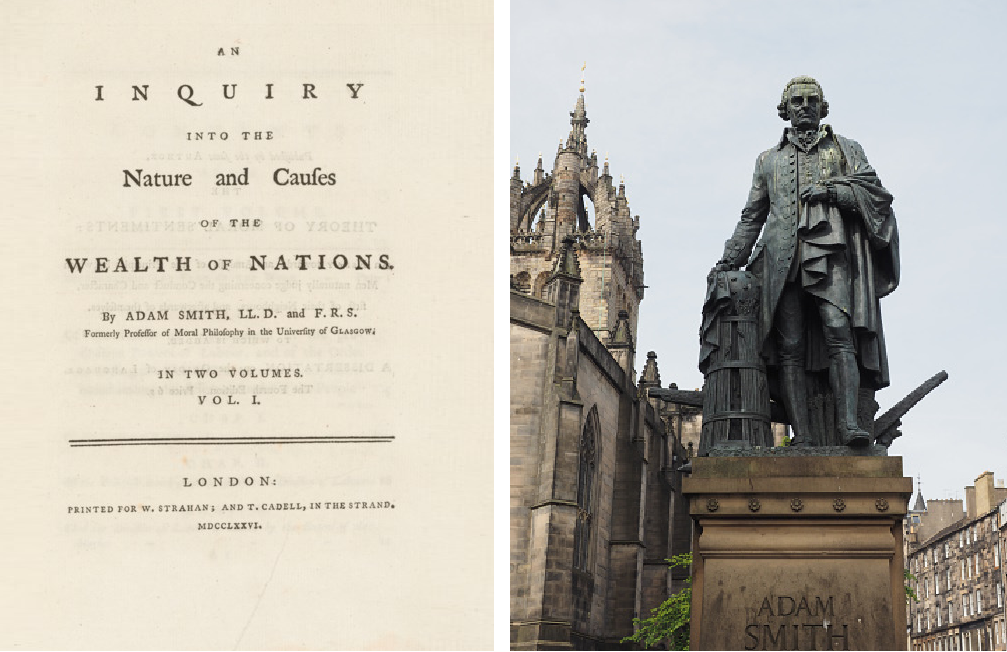

アダム・スミスは、このよく知られた言葉を一度も使ってはいません。

「豆知識」欄では、価格と量は市場メカニズムによって決定され、その均衡点において社会的余剰は最大となることを説明しました。

しかし、実は生産者も消費者も、社会的余剰が最大になることを目指して行動している訳ではありません。企業も消費者も、自分自身の「利益」を最大にするという「利己心」に基づいて自由に行動するだけで、「見えざる手」によって社会全体の利益が最大になるのです。 … 続きを読む

【ポイント】

仁井田本家の「おだやか・雄町」は、南相馬市小高区の酒米を使うことで、福島と日本の田んぼを守っています。

福島・郡山市で300年以上続く酒蔵・仁井田本家(にいだほんけ)は、自らの使命を「日本の田んぼを守る酒蔵になる」としています。

酒米の全量は自社田及び契約栽培農場で生産した自然栽培米で、水も100%が天然水とのこと。農業生産法人も設立し有機JASの認定も取得しています。蔵には直売所やギャラリーが併設されており、感謝祭や「田んぼのがっこう」など様々なイベントも開催しています。… 続きを読む

【ポイント】

本年産の米は作況指数(量)は平年並みながら、一等比率(質)は大きく低下。地域による差も大。

先日、農林水産省が公表した10月25日現在の米の作況指数(平年の単収に対する比率)は、全国では101と「平年並み」となりました。しかしながら地域別にみると、北海道(104)、宮城(105)など「やや良」となっている都道府県がある一方、秋田(97)、新潟(95)、愛知(96)、鳥取(95)など7県は「やや不良」となっています。

一方、9月30日現在の米の検査結果によると、一等の比率は、昨年産は75.8%であったのが本年産は59.6%と16ポイント以上の大きな低下を示しています。これは地域別の差がさらに大きく、特に新潟県では13.5%と、昨年産の74.4%から61ポイント低下しています(秋田県、山形県、神奈川県でも30ポイント以上の低下)。これは、梅雨明け以降、記録的な高温で推移するとともに降水量が乏しかったことから、大量の白未熟粒等が発生したためです。

白未熟粒とは、米粒にでんぷんが十分に詰まらず隙間ができたため、光を乱反射して白く見えるもので、水加減を少なめにして炊くなど工夫すれば味は変わらないものの、農家の収入は大きく減少することとなります。… 続きを読む

これは、先日のご講演(霞が関ばたけ)のなかで、山本謙治さん(農畜産物流通コンサルタント)が紹介されていたものです。

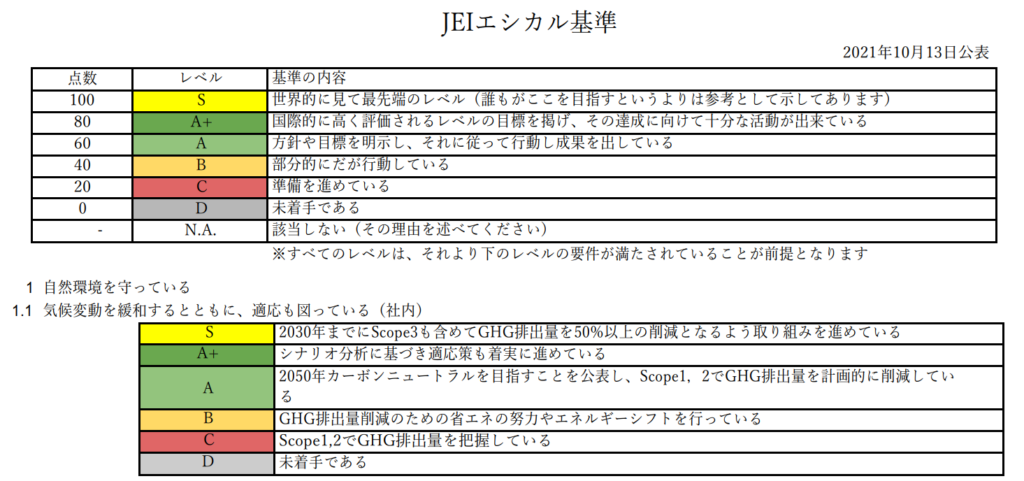

「エシカル」(倫理、良心)をキーワードに地球の環境と社会との調和を目指して、2017年に設立された日本エシカル推進協議会(JIE)は、2年間の各分野の専門家による検討やパブリックコメントを経て、2021年、日本初のエシカル基準を策定し公表しました。

この基準は、商品やサービス、あるいはブランドや企業のエシカル度を客観的に示すためのモノサシで、8つの分野(大項目)についてそれぞれ4〜7つの課題(中項目)が設けられており、全体で43の項目から構成されています。

8つの大項目(かっこ内は中項目の数)は、自然環境の保護(7)、人権の尊重(5)、消費者の尊重(4)、動物の福祉・権利の保護(6)、情報開示(5)、地域社会への配慮・貢献(5)、適正な経営(7)、サプライヤーやステークホルダーと積極的な協働(4)となっています。… 続きを読む

1989年10月1日施行された食品ロス削減推進法において、毎年10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。これを受けて、消費者庁、農林水産省、環境省は連携して、食品ロスの削減に向けた集中的な普及・啓発に取り組んでいます。

具体的には、アンバサダーを起用した啓発ポスターの作成と配布、食品ロス削減全国大会の開催(10月30日(月)、金沢市)、コンビニエンスストアでの「てまえどり」の呼びかけ、食品ロス削減推進表彰受賞者の表彰、商慣習の見直しやフードバンク等への食品提供に取り組む食品事業者や、消費者啓発に取り組む事業者・地方自治体の募集等に取り組んでいます。

また、「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの募集も行われています。ちなみに昨年の受賞作は「日本から世界に広がれ『もったいない』」。(私も応募しました!)

このように行政は様々な普及・啓発に取り組んでいますが、実際に食品ロスが削減できるかどうかは、一人ひとりの意識と行動にかかっていることは言うまでもありません。… 続きを読む

車座座談会とは、全国の一次産業の現場を歩かれている高橋博之さん((株)雨風太陽)を囲み、参加者が車座(つまり全員が主役)になって、現代社会の様々な課題やビジョンについて語り合う会です。組織的に開催されているものではなく、高橋さんの理念に賛同するボランティアの方たちによる自主的な取組みで、これまで全国で1300回近く開催されています。

『食べる通信』や『ポケマル』で、食の分野で生産者と消費者をつなぐ活動に尽力されてきた高橋さんの話は、消費者にとって、遠くなってしまった一次産業の現場をいかに身近に感じることができるかが柱の一つとなっています。

先日(9月7日(木))には、東京・京橋で、約20名の参加者が集い、第1280回目の車座座談会が開催されました。… 続きを読む