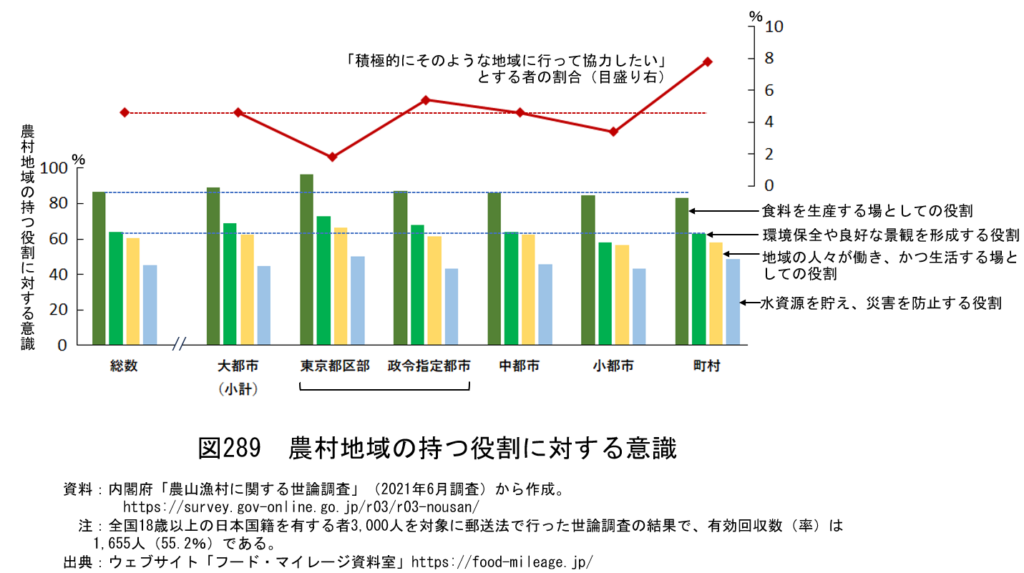

【ポイント】

大都市の居住者は、食料供給や良好な景観形成等の農村の役割は高く評価しているものの、積極的に過疎地域に行って協力しようとする意識は低いものとなっています。

内閣府では、テーマを変えつつ「農山漁村に関する世論調査」を定期的に実施しています。2021年6月には、農村地域の持つ役割や、都市地域と農山漁村地域の交流についての意識についての調査が行われました。

調査対象は全国18歳以上の者3,000人で、有効回収数は1,655人(55.2%)です。

リンク先の図289は、農村地域の持つ役割等に対する回答を都市階級別に示したものです。… 続きを読む